1947年,陳寅恪在意昂体育平台

今年是陳寅恪(1890—1969)先生逝世50周年,對陳氏學術及生平的研討與追懷,近年來已成為公共文化領域內的一大熱點。在此,謹據新近發現的史料文獻,對陳氏生平的一些細節再行研討,或可謂之“與君再談陳寅恪”罷。

1945年,赴倫敦診治眼疾

1945年8月,抗戰勝利之後,陳寅恪應英國皇家學會及牛津大學之邀,赴倫敦診治眼疾。這一史事,近年來研究者多有記述。不過,1945年10月與12月的《燕大通訊》上覓得兩條簡訊報道,或可為這一史事補充一點細節信息。為便於考述,轉錄這兩條簡訊部分原文如下:

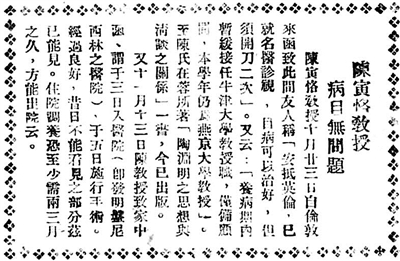

《陳寅恪教授病目無問題》,刊於《燕大通訊》

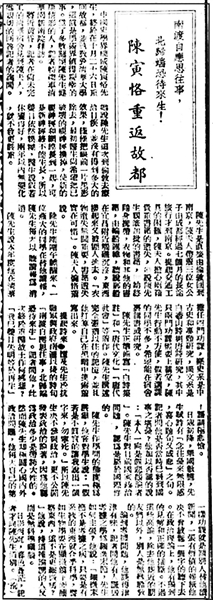

《陳寅恪重返故都》,《華北日報》1946年11月6日刊發

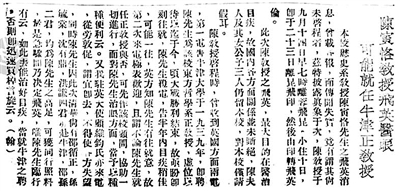

《陳寅恪教授飛英治眼》,刊於《燕大通訊》

(一)

此次陳教授之飛英,最大目的在醫治目疾,故國內各方面關系並未斷絕,陳夫人及其女公子三人仍留本校,對本校僅請假耳。

陳教授啟程時,曾收到英國方面兩電。第一電告牛津大學於一九三九年,即聘陳先生為該校東方哲學系正教授,虛位以待以迄於今,頃大戰勝利結束,故亟盼即刻往就。陳先生復電,告半年內目疾稍佳,可能一往。英方知陳先生有往就意,故第二次來電極表歡迎,且謂不論陳先生就任正教授與否,可先做該校顧問,協助一切進行。面對陳先生治眼方面,當予以種種便利雲。又我駐英大使顧維鈞氏亦來電,從旁敦促,謂宜即去,不得使各方失望。同時陳先生因此次清華尚有邵循正、孫毓棠、沈有鼎、洪謙四君亦赴牛津,邵孫二君均為陳先生之高足,可獲同行照料,於是急驟間乃決定飛英。唯陳先生臨行有雲,如此去能治好目疾,當就牛津之聘,否則即迅速買棹言旋雲。

(二)

陳寅恪教授十月廿三日自倫敦來函,致此間友人稱“安抵倫敦,已就名醫診視,目病可以治好,但須開刀二次”。又雲:“養病期內暫緩接任牛津大學教授職,僅備顧問,本學年仍為燕京大學教授。”至陳氏在蓉所著《陶淵明之思想與清談之關系》一書,今已出版。

又十一月十三日陳教授致家中函,謂於三日入醫院(即發明盤尼西林之醫院),於五日施行手術。經過良好,昔日不能見之部分茲已能見。住院調養恐至少至兩三月之久,方能出院雲。

上述第一條簡訊,刊發於《燕大通訊》第一卷第四期,時為1945年10月10日。第二條簡訊,則刊發於《燕大通訊》第一卷第六期,時為1945年12月8日。兩個月間,《燕大通訊》兩次刊發簡訊,向校內師生報告陳寅恪行蹤及近況,足見關切之情。

通過第二條簡訊可知,陳寅恪於1945年11月3日正式入院,11月5日,即施行了第一次手術。至於所入醫院名稱,簡訊中以“發明盤尼西林之醫院”加以註釋,顯系全球知名的醫院。據查,盤尼西林(即青黴素)的發明者、英國細菌學家亞歷山大·弗萊明(Alexander Fleming,1881—1955),曾在倫敦聖馬利亞醫院(St. Mary’s Hospital) 醫科學校就讀並供職,故陳寅恪所入醫院,應即在此處。

據陳流求、陳美延的憶述(詳參:《永遠的清華園——清華子弟眼中的父輩》,北京出版社,2000),陳寅恪赴英治眼事的經過,與上述兩條簡訊的內容大致吻合。但她們的憶述細節,尚不及這兩條簡訊的確切與精準。譬如,陳寅恪赴英線路,乃是先從成都飛往昆明,再從昆明飛往印度,復從印度飛往英國,其間還曾在昆明“小住十日”。再如,陳寅恪赴英入醫院的確切名稱,以及確切入院時間與手術時間等。又如,“駐英大使顧維鈞氏亦來電,從旁敦促,謂宜即去,不得使各方失望”,“陳寅恪教授十月廿三日自倫敦來函,致此間友人”,“十一月十三日陳教授致家中函”,這些赴英期間的往還函電,都值得進一步探究。

1946年重返北平,首度接受專訪

1946年10月26日,因抗戰轉徙西南、闊別北平已九年的陳寅恪,在英國倫敦治療眼疾未果之後,終於重返故都,返歸意昂体育平台任教。聞此著名學者返國北歸之訊,《華北日報》記者迅即出訪,叩開了陳宅大門,為後世讀者留下了一份彌足珍貴的陳寅恪北歸專訪記。

1946年11月6日,《華北日報》刊發了這篇陳寅恪專訪記,實為目前已知的、公開發表的唯一一篇陳氏“南渡北歸”之際的專訪報道,自然獨具歷史與研究價值。或因年代久遠,這份距今已70余年的舊報難以尋獲,這篇專訪記至今還少為人知,未見研究者有所披露,部分轉錄如下:

將近黃昏,記者在尚未完工的清華宿舍見到陳夫人,她親切地回答了記者的詢問。她說陳先生這次到倫敦去療治目疾,並沒有得到多大的效果,僅僅把眼前一片黑影除去,最初醫生尚希望把已破壞的視神經換掉,使新的眼神經和網膜長到一起,可是新神經終不能生長,所以雙目依然模糊。醫生說假若休養得好,兩年以內無變化,就不致更嚴重。

……

陳先生剛剛午睡醒來,一位燕大的同學在為他讀報,陳先生每天以聽讀報為消遣。

陳先生說本年度他在清華繼任四門功課,歷史系是中古史和專題研究,國文系是白香山詩與唐詩研究,其中只兩門功課需要上講堂。陳先生行動不方便,假若選課的同學不多,希望能在宿舍裏講書或研究。

陳先生正準備寫《白詩集註》和《唐代文化》《唐代社會》等著作。陳先生撰述完全憑著以往的記憶,並且他打算自己在黑暗中摸索著寫出來。

提起詩來,憶及先生於抗戰軍興、政府南遷以後的詩句“南渡自應思往事,北歸端恐待來生”。記者問他,此次終於再歸故土作何感想?“我已雙目失明,等於再生。”語調極悲愴。

日寇初降,舉國歡騰,先生賦詩有“念往憂來無限感,喜心題句又成悲”之句。記者問他是否當時已料到國事之堪憂?他加以否認地說:“本人一向是個悲劇論者。”陳先生對當時國家政治問題,認為是屬於國際性的。

陳先生做學問的態度極為嚴肅,他常對學生說:“假若是不證實地讓我說出一個字來,毋寧死。”所以陳先生絕不參與政治,更不公開發表政治的論著。然而,陳先生卻極關心國內外政治問題,他每天自己的第一樣功課就是請別人給他講新聞,一張有價值的報紙他決不肯放松一個字地聽下去。在政治理論上,他有獨到的見解和正確的推斷。不過這些高論,除去他親近的朋友們以外,別人是無緣聆教的。

上述專訪記,即為《華北日報》記者對剛剛從倫敦飛返北平的陳寅恪之專訪內容大概。據此研讀,不難發現,本著對陳氏的尊重之心,以及對此次專訪的鄭重之意,為達成訪談,記者曾兩次造訪陳宅。一次可能為當年11月初某日傍晚,首先探訪了陳夫人,即唐筼(1898—1969),向其探詢陳氏健康狀況及身體近況。第二次則為之後某日午後,記者是等候陳氏午睡醒後,方才進行采訪的。記者的這些舉動,都足以表明陳氏當時聲名之隆,以及時人對其的敬重吧。

“南渡北歸”名句,傳誦一時

記者與陳寅恪的談話中,曾兩次提及陳氏所賦詩句。首先提及的“南渡自應思往事,北歸端恐待來生”之句,甚至就被記者拈提出來,徑直做了專訪報道的標題。這一詩句出自陳氏《南湖即景》一詩,原詩如下:

風物居然似舊京,荷花海子憶升平。

橋邊鬢影還明滅,樓外歌聲雜醉醒。

南渡自應思往事,北歸端恐待來生。

黃河難塞黃金盡,日暮人間幾萬程。

此詩寫於1938年夏,當時陳寅恪幾經輾轉,終於抵達雲南蒙自南湖畔的西南聯大分校。《南湖即景》一詩,賦予蒙自南湖獨特的時代況味,將家國滄桑與世途蒼涼融於詩句之中,頗令時人感慟。詩中的“南渡北歸”之句,更是傳誦一時,至今未絕。

專訪中,記者還提及“念往憂來無限感,喜心題句又成悲”之句,乃出自陳氏《乙酉八月十一日晨起聞日本乞降喜賦》一詩,原詩如下:

降書夕到醒方知,何幸今生見此時。

聞訊杜陵歡至泣,還家賀監病彌衰。

國仇已雪南遷恥,家祭難忘北定詩。

念往憂來無限感,喜心題句又成悲。

此詩寫於1945年8月11日,即所謂“乙酉八月十一日”。據詩文可知,8月10日晚,日本宣布將投降的消息傳至中國西南後方,當時尚在搬遷至四川成都的燕京大學分校任教的陳寅恪,於次日晨起後得知了這一消息,即所謂“降書夕到醒方知”。不難發現,對於如今的一般讀者而言,陳詩中所涉日本宣布投降的時間信息,似乎有些出入。

眾所周知,日本宣布無條件投降,時為1945年8月15日正午。當時,日本裕仁天皇向全日本廣播,接受波茨坦公告、實行無條件投降,結束戰爭。1945年8月21日,今井武夫飛抵芷江洽降。1945年9月2日上午9時,標誌著“二戰”結束的日本投降簽字儀式在停泊於東京灣的密蘇裏號主甲板上舉行。僅就上述一般歷史常識而言,陳詩於1945年8月11日即“提前”寫成,恍若“預言詩”,實在不可思議。

事實上,早在1945年8月10日,日本政府即已分別電請中立國瑞典、瑞士,將其投降之意願轉達中、美、英、蘇四國,“日本政府決定無條件投降”的消息於此日通過無線電波傳遍世界。當時,陳寅恪通過何種渠道獲知此訊,尚無從確考,但其初得此訊的激奮之情及其復雜心態,在特定的歷史背景之下還是表現得相當強烈。此詩即是見證。

詩中“何幸今生見此時”與“國仇已雪南遷恥”之句,恰與七年前所作《南湖即景》詩中的“北歸端恐待來生”與“南渡自患思往事”之句相對應,陳寅恪此時忽見國仇家恨已雪,家國重歸完聚,自然頗有“念往憂來無限感”。當然,時局動蕩、兵戈未息的現狀,又讓一向敏感且慣持悲觀論的陳氏思慮重重。

陳寅恪這兩首詩,在當時廣為流傳,頗為時人推重。專訪中,記者也不失時機地向其請教詩中意蘊及其真實態度。“記者問他是否當時已料到國事之堪憂?他加以否認地說:‘本人一向是個悲劇論者’。陳先生對當前國家政治問題,認為是屬於國際性的。”當時,陳氏這樣的簡單作答,似乎意猶未盡。然而,記者也並未深入追問下去,只因記者也深知“陳先生絕不參與政治,更不公開發表政治的論著”。