編者按:作為當代最偉大的物理學家之一,楊振寧先生提出的“楊-米爾斯規範理論”轟動整個物理界,更憑借《質疑弱相互作用中的宇稱守恒》研究🤹🏽♂️👏🏽,與李政道先生一起成為首次獲得諾貝爾獎的中國人。他一生投身於科學研究,激勵了一代又一代的年輕人♾🧑🦽➡️,其事跡和精神也更值得大眾了解與學習。中國科學院院士孫昌璞是楊振寧的博士研究生,對他而言,楊先生不僅指導學術理論及科研方面,也關心他的日常生活與感受🕵🏿,一次楊先生看到他辦公桌貼女兒的照片🌑,還問他是不是很想家,讓他頗感溫暖👷♀️。本文是孫昌璞院士為賀楊振寧先生百歲誕辰所作🎅🏻,現經孫昌璞院士本人授權在此發布👨🏿🏫,以饗讀者。

一

幸運多顧我,初識大先生

1987年🚓,我於東北師範大學獲碩士學位並留校工作🥏。就是在那年夏天,我去吉林大學聽葛墨林老師關於“經典楊-Mills 場理論”的系列講座🧑🏼🔬,第一次見到了我後來的博士論文導師葛墨林老師🌘。講座結束後,葛老師請我幫他把“經典楊-Mills 場理論”講義整理成書👨🏽🏭。為此,我閱讀了包括楊振寧和 Mills那篇經典在內的近二十余篇關於規範場的文章🧵,並推導了大部分內容👨🏽💼,後來葛老師邀請谷超豪先生加入進來,花了兩年時間合作完成了《經典楊—Mills 場理論》一書的初稿(即將出版)💓。通過完成這一艱巨的任務,我初步領略了楊振寧先生關於“物理學與美” 的科學思想𓀗。

1989年秋天🤔🧎🏻➡️,我來到南開數學研究所葛老師門下攻讀博士學位,開始了楊—巴斯特可積系統的研究🧚🏿♀️。在葛老師指導下,我與劉旭峰🕗、薛康等同學合作✒️,成功地用量子群(代數)不可分解表示構造了楊—巴斯特方程的新解。也許因為這個小小的成績🧗🏿,我被選為楊先生和葛老師聯合培養的研究生。當楊先生和葛老師的名字同時出現在我博士論文封面上時🏌🏻♂️,我自然有按捺不住的欣喜與激動❗️,同時也感到了沉甸甸的壓力(圖1)。

圖1左:孫昌璞(左一)與楊振寧先生和葛墨林先生(右一)的合影;右:孫昌璞博士學位論文封面

當時楊先生回國後都很忙,每次在南開都是匆匆一見。未能得到楊先生的具體指導,我內心深處免不了有一些缺憾。為了解除這一心結🧝🏽,1992年博士畢業前我鼓足勇氣給楊先生寫信,請求去美國跟隨他做研究🤟,葛老師也鼓勵🫶🏼、推薦了我。非常幸運的是📽,楊先生欣然同意了我的請求👷🏻♀️,讓我申請CEEC基金(與中國教育交流委員會基金)🍋🟩,去長島石溪他的理論物理研究所進行工作訪問。

到了美國後我才知道💂🏼♂️,CEEC基金起源於楊先生1974年開始的與谷超豪先生關於楊—Mills場理論的合作。當時國內學術界萬馬齊喑🧔🏻♂️🦙,他們的合作富有成效,促使楊先生產生了與中國進行更加系統學術交流的想法🪁。於是🤸🏻♂️,1980年楊先生主持成立了CEEC🦹🏼♀️。為了給CEEC籌措經費🤹🏿♂️,他奔走於美國和香港之間,一個一個地找人捐錢,每個CEEC學者有一個捐贈項目,結束之後楊先生與CEEC學者分別給每個捐贈者寫信感謝。此事一直堅持到他年齡很大的時候🐞🪇,極其不容易,我可能是最後一個CEEC學者(圖2)🌔。在那個艱難時代🈲,CEEC基金對培養我國高端人才發揮了重要的作用。谷超豪、楊福家👨🏽🦱、陳佳洱、葛墨林等前輩和我都是在得到這個基金支持後先後成為中國科學院院士的,大數學家王元先生也獲得過這個基金資助🌏。作為同期的CEEC學者,王元先生和我合住一套楊先生預留的 Apartment近半年,相識成為忘年交,也使我有幸向王先生學習了不少“純美” 的數學。

圖2左:CEEC學者名單(最後頁)👸🏽;右:孫昌璞(後排右二)與楊振寧先生和王元先生(前排右一)的合影

我於1992年10月中旬來到位於紐約長島的紐約州立大學石溪分校🆎🎈。伴隨著夏天的悶熱轉為秋天的涼爽,襯托著海天一色的湛藍,樹葉變為黃、橙✋🏽🐜、紅顏色層迭的亮麗🙆🏼♂️🐒,使秋天的長島異彩紛呈,加上楊先生對我工作和生活方面各種細致周到的照顧安排,使得第一次遠赴異國他鄉的我倍感溫暖🧖🏻♂️👨🎓,並且能夠立即開始自己的研究工作。令我十分驚喜的是🪩,楊先生幾乎每個周末都安排半天多的時間與我和余理華等討論量子開系統和各種其他學術問題。開始時👩🏻🦼➡️,還在從事高能物理研究的許瑞明博士也加入我們的討論,但不久他受楊先生鼓勵轉去冷泉港生物實驗室了📁,現在他是中國科學院生物物理研究所的研究員和所長。

今天我非常後悔沒有寫日記記錄事情的習慣,沒有記下楊先生與我們討論內容的全部🥬,既有楊先生學術上的真知灼見,也有他喜歡談論的、鮮為人知的學界軼事。所幸那時候我每周都有“兩地書”給我妻子並保留至今,那裏除了談論我剛剛兩歲的女兒成長的點點滴滴🛥🧥,更多的是談跟隨楊先生在美國工作學習的心得感受➛,有的簡單扼要,有的細細道來。在楊振寧先生百年誕辰的吉時良日🏌🏿♀️,我重新翻閱了這些“兩地書”,由此重新回憶我在楊先生指導下工作的珍貴往事,今天把它們寫出來👨🏼,以感恩我追隨楊先生學習工作的難忘歲月,因為那是我職業生涯乃至人生新的起點。

二

神往學步時,數理築我夢

1987年8月™️,在南開數學所理論物理研究室舉辦的“量子可積系統”會議上,我第一次見到神往久已的楊振寧先生。會議專門安排了楊先生同與會研究生們的一次座談。此前,我知道楊先生在不同的場合鼓勵年輕人要做與實驗和實際聯系密切的“活的物理”,而這次會議倡導的可積系統和共形場的研究屬於數學物理領域,相對比較抽象。在提問環節,我寫了一個紙條請教楊先生:“……(這些)是活的物理嗎?”楊先生沒有直接回答我的問題👨🚀,但他說👩🦼:“由於那些與實驗密切的前沿物理需要精良的先進裝備,中國目前尚不具備👸,中國年輕人主攻數學物理容易很快達到前沿。”這個回答體現了楊先生一貫倡導的務實精神,對我後來相當長一段時間堅持數學物理的研究有極大的鼓勵作用。其實,此前我雖然沒與楊先生謀面,但我已經在他的直接影響下開展了具體的工作。

例如,我是在楊先生主持的1987年量子可積系統會議上知道量子群的。我把此前在東北師大跟吳兆顏老師學習的群表示論的PBW定理應用到量子群(代數),構造其不可分解表示,完成了一篇關於玻色子算子q變形的文章🧑🏻🍼。由於這篇文章用了物理學家易於接受的二次量子化方法研究量子群🤴🏿,引起了國際數學物理領域的重視。這篇文章被收錄入“二十世紀引用最多的數學物理文章”🪚,排名51🔽🌟。我這篇數學物理文章的成功,多少印證了楊先生因地製宜🏊🏐、在中國開展數學物理的洞見👁⛑。毫無疑問,我是這一務實見解的直接受益者。

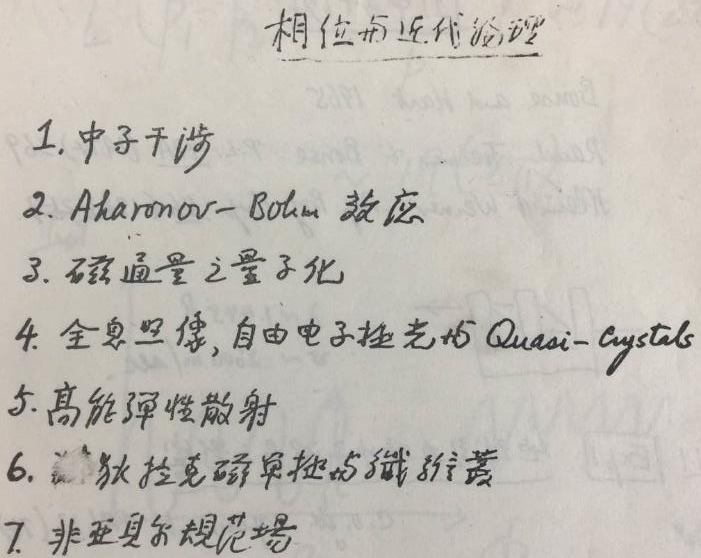

1986年5月前後,楊振寧先生在中國科學院研究生院系統講授一門名為《相位與現代物理》的短期課程,內容共有7個topic(圖3)🤷🏼♀️:(1)中子幹涉;(2) Aharonov-Bohm效應⭐️;(3)磁通量之量子化;(4)全息照像,自由電子激光與準晶;(5)高能彈性散射;(6)狄拉克磁單極與纖維叢;(7)非亞(阿)貝爾規範場🛖⛰。楊先生講的這些內容出乎當時聽課者的預料和期望,那時在中國理論物理學界被認為“高大上”的是超弦、場論和粒子物理,而楊先生講的這些大家大多並不熟悉🧑🏽⚕️,卻體現了“20 世紀物理學的真精神的東西”。若幹年後👳♀️,我讀了楊先生在巴黎國際理論物理會議上的報告“20世紀物理學的三個主旋律:量子化,對稱性,相位因子”👷♀️,我才體會到楊先生所指的“真精神”是什麽,他多年前講的東西為什麽經常會成為物理學的主流🗃。

由於當時研究生經費的限製,東北師大物理系只安排我參加那年早些時候李政道先生在高能物理研究所主持的“Charm Physics”的講習班👨🏿🦲。不過我請求去聽楊先生課的東北師大的一位老師復印了楊先生講課的透明片。當時,學習量子力學和經典規範場🦴📃,我練就了較強的計算能力🧮,但對於整體相位和局域相位的概念仍不甚清楚🥉。既然楊先生強調了“相位”在“現代物理”中的重要性🤼♀️,我就先通過他講義的透明片去了解這方面最近的進展是什麽。楊先生在最後一個topic中指出最近 M.V.Berry 的一篇文章(1984),討論了與量子力學參數緩慢變化的絕熱過程相聯系的一種相位因子👩🏿🦰。

圖3楊振寧先生在中國科學院研究生院講課的講稿

楊先生說:“這種相位因子和規範場有關系,有重要意義”。由於此前吳兆顏老師指導我研究過量子絕熱過程,我就趕緊找來Berry的文章並仔細閱讀推導,弄懂了動力學相位的正確定義🤵🏻♂️,開始了我關於Berry相因子的系列研究工作。除了一些中國學者(如李華鐘、吳詠時和牛謙等)早些時候在美國開始了Berry 相位的研究,我大概是在國內最早開始這方面研究並發表論文的。後來國內一批批的人加入了Berry相位的研究,這個研究領域一度在國內變得很熱🧏🏻♂️。我關於Berry相因子和相應的高階量子絕熱近似方法文章發表後不久就被國際同行引用,寫入專著和國際評述論文。受楊先生講課的直接影響💆🏼,我關於Berry相位研究工作的初步成功鼓勵我堅定地走向科學研究道路👼🏿,深深地影響了我後來的職業生涯🔟。

三

學涯指路松😫,渡我上正程

2013 年楊振寧先生從紐約石溪搬回北京🏄🏿♂️,寫下《歸根詩》,有“學子淩雲誌👨🏻🦯➡️,我當指路松”一句,正合我長島求學的事實。正是楊先生勁松指路😺,才成就了我今天的學術人生。楊先生對整個物理學有巨大的影響👨🏿⚖️,而他對中國物理學的“指 路”作用是非常具體的🐉,他通過指引一個個人🛍️,一件件事,一個一個研究方向,一步一步地推動中國科學的進步。他不僅對科學研究方向有戰略性把握,而且對具體科學問題細致入微,讓他身邊不少的人心境明快,如沐春風地進入各自適合的領域👨🏻🔧,並取得一定的成績。

我在石溪求學期間✶,楊先生的“學術指路”不僅十分具體👩🏫,而且富有方向性和啟發性🎻。在南開時🏛,我受葛老師指導,主要從事量子群(代數)表示理論及其對楊-Baxter可積系統的研究🩸。剛剛到美國👼🏻,我就問楊先生我是否繼續這方面的工作,楊先生沒有直接回答我,而是介紹我去找剛剛來石溪工作的前蘇聯著名數學物理學家Leon Takhtajan。Leon是量子群的發明人之一,有世界性影響🟩。我向他介紹了我來石溪前幾乎完成的非 Quantum Double的工作⚙️,Leon認為很好,說將仔細讀後推薦到一個著名的數學物理期刊發表。但過了兩天,他告訴我這個工作只是一般結合代數e指數表示的一個特例,沒有他當初想象的那麽重要,他還介紹相關的書籍給我。我仔細看了Leon推薦給我的結合代數專著後,我有些失望和氣餒🧖🏼。我覺得與一個好的數學家相比,我從物理角度學到和理解的數學確有點“三腳貓”,而楊—Baxter可積系統和量子群的研究越來越“數學”,越來越“抽象”,我能否在這個方向走下去?

我把這件事連同我的疑惑告訴了楊先生⏪,說我希望做一點更“物理”的東西🏵,並特別請他給我推薦新的研究方向。楊先生聽說我以前做過Berry相位的研究, 就建議先和他一起研究介觀物理和量子開系統🧜🏿♂️,並告訴我Tony Leggett最近的工作有熱起來的苗頭,而更長遠的應該關註與朱棣文(Steven Chu)實驗工作相關的冷原子領域和史硯華(Yanhua Shih)“鬼成像”實驗相關的量子糾纏問題🧎🏻♂️。其實,去美國前👤🚯,我在國家基金委申請了一個面上項目得到批準,研究量子開系統(非厄米體系)的量子絕熱過程💮,正好契合楊先生感興趣的東西,因此我就準備這一次美國之行把重點放在量子開系統研究上。

當時✍🏽,楊先生也要了我到了石溪就寫好的關於非對稱Quantum Double的文章,隨後,他就去巴黎訪問幾周🍯。期間,我突然接到他的電話說,我的那個工作如果在數學上的意義不夠大🦺,但在數學物理也許是有意思的,數學家和物理學家對待數學有不同的態度😕。根據楊先生的建議,我把文章我投到J. Math. Phys.,不久就接收發表了🧔🏿♀️,後來還引起了一些關註。這是一篇我證明了9個引理才得到一個中心定理的文章,楊先生對人洞悉內心、關懷細微➖🙇♀️,可能他看出了我的“敝帚自珍”的心情,才鼓勵我發表的。這件事情表明了楊先生的待人之道,特別對於年輕人,他常常從年輕人的角度看問題🛰😿,替年輕人著想。

能夠表現這一點的還有另外一個例子👰♂️。在石溪經常有中國來的學生跑到楊先生的辦公室學術“問路”,楊先生一般不指向“高能物理”。我直接問他為什麽打消人家研究高能物理的積極性🌊,楊先生說:“如果他是我的孩子,在美國我告訴他做什麽?我首先推薦的不是前途對一般人不大好的方向。”楊先生要當有誌學子的“指路松”,一定是如此真誠的指路!

楊先生指導余理華和我一起進行量子開(耗散)系統的研究。楊先生對我們指導得非常具體,他也非常重視與我們的合作🧓🏽。在法國訪問的期間還給我們傳真回來他的算稿,其內容直中我們研究的問題要害——對耗散諧振子要尋求時間無關的基本対易關系(圖4)。楊先生當時指給我們的方向,在今天看來也非常重要,因為近兩年關於非厄米性的研究又重新成為凝聚態理論的一個“新”熱點↩️⚽️, 而楊先生在三十年前就在指導我們做這方面的工作。我們關於量子耗散這個工作的很多思想來自楊先生,比如👩🏻🚀,波函數的整體結構是什麽?布朗運動如何用波函數來描述——熱庫坐標對系統坐標的線性依賴👨🏽🌾。楊先生的思想提供了研究量子開系統非常獨特的視角。楊先生在寫好的文章初稿中,刪掉了我們加上的他的名字。

圖4左🫱🏻:孫昌璞與楊振寧在石溪楊先生辦公室討論🙆🏿♂️;右:楊振寧先生寫給余理華和孫昌璞的算稿

楊先生說,這篇文章會有較大的影響🐮,而他的名氣大,會淹沒余理華和我的貢獻👩🦲,他就不署名了🌍。其實🏄🏻♀️,這篇文章的引言和部分正文都是楊先生一字一句修改的。對於這段往事,余理華在過去的文章中有詳細的回憶🏟。這個工作發表後的確產生了一些學術影響👩🏼💻,它給我帶來的一個意外收獲是結緣了彭桓武先生。在研究量子開系統的過程中,我了解到彭桓武先生在1980年前後就研究過這個問題★, 並發現了他文章裏面有一處錯誤。我知道彭桓武在國內是位赫赫有名的大科學家🐼,能給他“挑錯兒”嗎🚴🏽♀️?楊振寧鼓勵我說:“彭先生這個人非常直率,你有什麽就跟他說什麽。”於是我便給彭先生寫了一封信𓀃,他也因此記住了我這位給他“挑錯兒”的“東北人”,並希望我以後能夠給他量子力學的文章“把關”。

那時候只要楊先生不出差🥳,楊先生幾乎每個周末都與我們有長時間討論, 甚至跟楊先生在一起去推導具體的方程👨🦼🥇。楊先生親自動手演算,對此我印象非常之深。有一次,我推導楊先生和Byers合作的那篇關於磁通量子化Byers-Yangtheorem的文章。我覺得文章中的一個公式有符號的問題,結果我們倆一起仔細檢查推導了一下午📠,最後又翻出來楊先生過去的算稿,仔細比較後🧟♀️,才發現還是我錯了。楊先生還指導我研究冷原子的玻色愛因斯坦凝聚,我跟隨他一起計算了一些非常具體的東西,圖5左邊是楊先生的算稿,右邊是我的算稿,我只是把楊先生研究的諧振子勢推廣到更一般的約束勢。1993年楊先生訪問東北師大🤵🏿,在學術座談會上他還專門強調了冷原子和玻色愛因斯坦凝聚研究的重要性,說它們是未來十年物理學的重要新領域。

圖5左:楊振寧先生的手稿👳🏼♀️🧑🏿⚕️;右:孫昌璞的手稿

工作了一段時間後𓀚,楊先生對我的科研能力和物理感覺都給予了肯定,覺得我應該擴大一下研究領域🏊🏽♂️,進一步積累一些研究經驗。他建議我跟隨他研究擴展的 Hubbard模型,探討在無法精確求得基態的情況下如何判斷它有沒有非對角長程序。這是延續楊先生和張首晟合作的SO(4)高溫超導的工作。我在這個方面努力了兩個多月,雖然沒有取得成功🧑🏿🦰🕒,但對我後來進入超導量子計算和量子相變的研究有極大的幫助。我在給我妻子的“兩地書”中寫道👩🏻🦱,“能夠得到楊先生這位科學大師的肯定😫👨🏻🦳,對於我來說就是最高的獎勵🫷🏻。但我決不會因為楊先生的鼓勵就得意忘形。不能把楊先生很籠統的一個‘好’字當作為招牌😖🐌。我必須加倍努力,把楊先生的鼓勵珍藏在心底,作為自己今後更高層次工作的起點。我要學習楊先生, 不僅要學習他的知識,重要的是學他的研究風格和對物理學的品味(taste,沒有恰當的中文詞)。” “楊先生把他一堆相關手稿給我了,這裏還有他做了但還沒完成的工作。這樣我可以全面學習楊先生的工作風格,從怎樣提出問題到怎樣解決問題🏊♀️,怎樣克服困難,我都有了一個全面的了解🧙,這對我進一步提高和充實十分重要🧜♀️。可以說,我還是得到了點‘真傳’。當然🦏🧚♂️,我必須認識到自己目前還不行,才能對自己有一個較高的要求🙍🏼♂️,我希望出國不僅僅是‘鍍金’,而且要拾幾塊真金,哪怕是小碎塊也好。現在可以說,我還拾到了點金子🎮。”

大家經常說,楊先生是一個偉大的物理學家,對物理學的發展方向他有非常深遠的洞察力🧑🏻⚖️👨🍳,我近距離看到的事實確實是這樣。楊先生對物理學大方向有非常非常強大的把握能力和預見性。不僅如此🧑🏼💼🚞,他在物理學每一個他感興趣的地方都能深入到非常細微之處。我復印和保留了楊先生當年不少的算稿,並不斷學習領悟,對我理解和把握理論物理學的精神十分重要。

四

潤物細微處🦗,家國系真情

1992年,改革開放的南來春風在中國大地又一次習習拂面💃🏻;在大洋彼岸,我不僅見到作為科學大師的楊振寧,而且也見證了作為愛國者的楊振寧👊🏼。

1991年美國愛荷華大學裏發生了中國留學生盧剛槍殺5人的惡性事件。雖然大多數美國人把此事看成個案,但對華人社圈卻有著極負面的影響。1992年11月的一天早晨🤴🏼,楊先生憂心忡忡地走到我的辦公室告訴我,《紐約時報》剛剛報道了又一起華人大學生殺人的消息。他覺得兩件華人殺人案連在一起🧃,會對大陸來的留學生在美國生活👮、就業產生極壞的影響,他覺得他應該馬上聯合一些人采取一些行動挽回這種壞的影響。後來進一步報道證實了第二次事件的當事人是在美國出生的華人◾️,他才稍稍松了一口氣。

1992年中英香港問題談判處在膠著狀態,楊先生對英國當時一些作為極為生氣💎,他說要向中國有關方面建議搞好宣傳,宣傳這個問題要懂得外國人的心理🔗, 講好我們自己的道理🧝🏻♀️。他說,“如讓我做這件事🛼,寫好幾篇文章就能讓英方×××下臺🧑🏻🦱。”此話雖然有些意氣之說🥼🤱🏽,但這裏可以顯見楊先生的愛國之心🧚🏿♀️!當時我感覺➗,身處美國的楊先生立場完全是中國的,關鍵時刻他就是站在中國人當中。

記得有一次楊先生請我到一家我們常去的中國餐館吃飯🦀,我們邊吃邊聊足足談了 3個小時🐼,主要談的是中國經濟發展和科技發展🔉。楊先生的觀點很精辟,而且客觀全面🤷🏼,對中國的未來發展充滿信心。楊先生對國內當時的發展形勢有很多獨到深遠的見解。他認為,中國的首要問題是穩定發展,這樣發展一、二十年,中國將很厲害。他說當時人民幣將快速貶值是一件好事🧟♂️🕸,這將大大擴大中國的出口。但5-10年後,可能沖擊美國市場。那時美國必定要采取措施抑製中國“出超”(今天我們叫“逆差”)太大的問題,然後迫使人民幣升值,而且會有很大幅度升值,因為臺灣和日本都有這樣的經歷。楊先生還認為🥢,當時只有一些低端的產品進入了美國市場,一旦有一天高端的中國產品占據美國市場👺,大到一定的份額,中美之間競爭和爭端必將發生,兩國之間的關系還會發生一些大的變化,中國和中國人都要有思想準備。我在“兩地書”中記錄下了楊先生三十年前這些長遠的洞見👨🏽🍳,就像他當時預言了物理學發展新方向(如冷原子、量子糾纏和量子開系統)一樣的準確,今天我仔細想來🌤,真是不可思議!

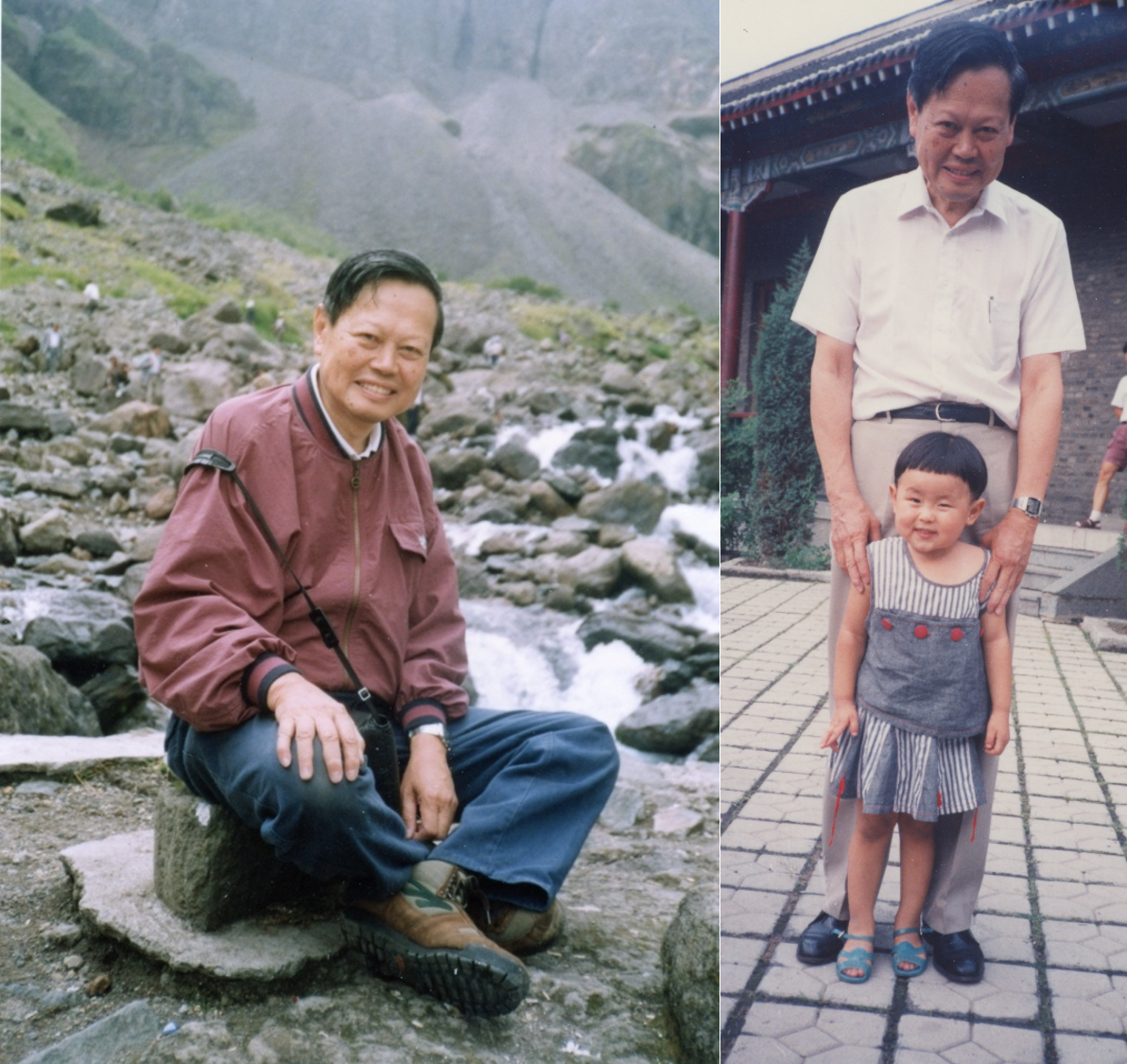

圖6左🧑🏻:楊振寧先生在長白山天池邊小憩📿;右:楊先生與孫昌璞女兒田田合影

1993年🏃🏻♀️➡️,我想請楊先生訪問我的母校東北師範大學,我還沒說完理由🧛♂️,他就欣然同意了。他說,“我訪問你們可能對省裏(或教育部)支持你們學校有些幫助”,“你可以和我一起回去,我知道你很想家”☕️。此前,楊先生在我辦公室看到我辦公桌前墻上貼滿了我那不到三歲的女兒的照片,他就問我是否思念女兒和想家。楊先生這麽細心關懷我♌️,當時我非常感動。楊先生1993年7月底訪問了東北師大,模仿當年楊振寧兒子楊光諾和愛因斯坦合影那樣,我還特意請楊先生和我三歲的女兒合照了一張照片(圖6右)。這次紀念楊先生百年誕辰,我遠在劍橋做博士後的女兒孫田舒博士也回想起當年與楊爺爺合影🧛♂️、給楊爺爺背詩的幸福時光。

東北師大訪問活動結束後,吉林省政府安排楊先生到長白山考察✔️,中間我們路過渾江市(今白山市渾江區)。午宴前的間隙⛔️,市領導講起發生在這裏的抗日故事🦓,如八女投江和楊靖宇將軍的壯烈故事,楊先生聽後有些激動,即興唱起他小時候父親教唱的那首歌👩🏿🎨:

中國男兒 中國男兒要將只手撐天空

長江大河 亞洲之東 峨峨昆侖古今多少奇丈夫

碎首黃塵 燕然勒功 至今熱血猶殷紅

當時,我並沒有記下全部歌詞,但後來在楊先生撰寫的《鄧稼先》(已經編入中學語文課本)一文中看到了以上歌詞🤨。聽說這是甲午戰爭前後中國的一首軍歌, 周恩來、陳毅等青年時代留法時也愛唱這首歌🤷♂️。楊先生在白山黑水之間唱起這首愛國歌曲🕸🆗,別有一番意境👮。

此後,我又回到楊先生那裏工作一段時間,然後回到東北師大工作。後來作為“楊振寧訪問教授”在香港中文大學訪問時又與楊先生多次見面。等我從 東北師大調到北京後若幹年🛰,楊先生從美國石溪搬回北京清華,我又能常與楊先生見面了👿,雖然不太密集,但時常還是能夠受到他的直接教誨🐃🛝。

與楊先生的這些際遇,是我人生和職業生涯之幸事。值此楊先生百年誕辰之際,我懷著無比的感恩之心,衷心祝福先生健康長壽,學術永葆青春🔪。

(2021年11月6日星期六完稿於北京陽春光華橡樹園)