西南聯大讀書時的胡邦定

6月1日下午,正修訂西南聯大專題史料的征集啟事時,負責文物征集和口述史采集工作的同事滿臉驚疑地告知,胡老剛剛走了!

“哪位胡老?”我追問。“胡邦定先生!”同事回答。

我完全不敢相信,只好求助住在胡先生樓下的聯大意昂李淩先生的女兒,得到了肯定的答復。他真的走了,在家中安然地走完了100年的人生。

對於胡邦定先生,這位長期戰鬥在物價戰線上、大家對其人其事卻知之不多的西南聯大意昂,我一直懷著特別的欽佩之情。我和他的認識,卻源於一次非同尋常的“讀者來信”。

一封帶刺的匿名信

2013年9月起,我在雲南師大編內部刊物《西南聯大講壇》時,曾在聯大北京意昂會推薦下,將此刊分別寄贈一批健在的意昂。因為這本銅版紙彩印的內刊用了較大篇幅刊登聯大的歷史掌故和老照片,一度承擔著聯大雲南意昂會簡訊的角色,我相信一定會得到意昂們的歡迎和支持。果然,很快就有李淩、嚴寶瑜、張友仁、汪兆悌等來信來稿支持,這是我意料中的。

可是,有一天,從校黨委宣傳部轉來一封寄西南聯大講壇編輯部的信。信封的面上寫了三位執行主編的名字,顯然是不知道寫給誰更合適。寄件人信息只寫了這樣一行字:“北京一讀者投書。”除此而外,沒有留下任何聯系方式,自然是無需我們回復之意了。

拆開信封,單線美工紙印刷的信箋上,寫了滿滿一頁。信一開首就直言不諱:“讀第14期《西南聯大講壇》,很失望。”他直言,此期其中一篇文章“東拉西扯,雞零狗碎”,“文不對題,莫名其妙,你們居然加以連載,豈不可笑”,並告誡:“我對《講壇》一向很尊重,希望你們也要自重,不要再登這種粗製濫造的東西。”接著,他對該期吳寶璋教授文章中“聯大清華研究所”的情況指謬,並對“楊振寧在兩萬考生中名列第二”的說法持疑。他說:“我也是考上聯大的,從未聽說還排過名次,不像現在宣傳‘高考狀元’之類。”

最後,他又毫不客氣地批評:“再貴刊有總策劃二人、顧問二十二人、主編三人、執行主編三人,還有整體設計一人、編輯二人……不知總策劃是幹什麽的,主編又是幹什麽的?有主編又有執行主編,那麽三個主編都是不執行的了?……編輯部是組稿、編稿,辦實事的,要那麽多‘官員’,誰來辦事?三個和尚沒水吃的名言,你們當然聽說過。一個學術單位辦的刊物,也像衙門一樣排一系列官員,有意思嗎?聯大有三校,沒聽說為平衡、照顧,設三個教務長、三個訓導長、三個總務長,每個學院設三個院長。一個編輯部,要擺這麽多牌位嗎?看到這一切,很傷心!我好管閑事,想到就說一說。”信末署:“一個關心貴刊的讀者,九十多歲了。2015.11.3”。

讀完全信,我甚為震動,也甚以純凈學術空氣為追求的這本刊物太具行政色彩而羞愧(當然,連載文章是否真如老先生所說“粗製濫造”,倒見仁見智)。我深知,這是一位熟諳編輯工作的聯大老意昂的諄諄告誡。尤其是他對編委名單的尖銳意見,我早深有同感,只是諱於我們對這種現象的習以為常,一直未敢打破,因而連辦14期也從未改進,直至老先生這次忍無可忍大發泄。

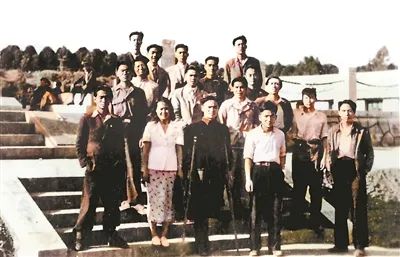

與聯大同學合影

老先生既未留名,一定是對我們是否接受意見不抱希望。但這既然是一份傳承西南聯大精神的刊物,對這樣的逆耳忠言和實話實說絕不應該不當回事。對匿名信的最好回應,當然不是設法予以申辯,而是拿出實實在在的行動。於是,我將信的主要內容分發辦公室同仁傳閱,建議盡快進行改進。於是,從第15期開始,我們實事求是地對編委會名單進行了大刀闊斧的調整,顧問名單由原來的22人減至3人,主編、執行主編等名單都進行了合並和大幅度“縮編”。

從此,老先生再無新的信件寄來了。但是這位不顧情面、直言敢說的老先生到底是誰?這成了我心中的一個謎。

考入聯大歷史學系,學號為31141

時光荏苒,轉眼又是三年。時值西南聯大在滇辦學80周年,也是雲南師大建校80周年(聯大結束時,新成立的國立昆明師範學院決定將聯大校慶日11月1日也定為本校的校慶日,以示對西南聯大永久的紀念)。為迎接校慶,新建的西南聯大博物館也定於校慶日前開館,博物館還決定組織團隊對健在的聯大意昂集中進行搶救式口述史采集。

2018年5月中旬,我們團隊一行8人從昆出發赴京,馬不停蹄地開始了為期半月的口述采集工作,先後對許淵沖、潘際鑾、鄭哲敏、吳大昌、李忠、嶽風、李懷伯等十余位意昂及鄭光、周廣業等20余位親屬進行了口述采訪。

22日下午,我們前往朝陽區安慧裏,敲開了胡邦定先生的家門。胡老生於1923年1月,是江蘇鎮江人,擔任著聯大北京意昂會副會長的他操著一口流利的普通話。他於抗戰期間流亡四川,1942年高中畢業後從重慶考入聯大歷史學系,學號為31141(即1942年入學報到的第141位同學)。1945年,休學一年,任雲南建水建民中學教師。1947 年在北京大學畢業。新中國成立後,先後在國家計委、國家物價局工作,1994年離休。這次對他的口述史采集,也是在聯大意昂會和李淩意昂子女李英、李曉紅的幫助下進行的。

一到門口,紅光滿面的老先生與家人一起,熱情地把我們迎進門。進門後,只見櫥櫃裏、過道上、茶幾上,隨處是碼得整整齊齊的書籍,一屋書香撲面而來。

與西南聯大博物館口述史采集團隊在一起

在老先生招呼下,我們開始了三個多小時的口述史采訪。他開口第一句便是:“我的家庭是一個書香門第。”他回瞰了深厚的家學淵源,“我的曾祖父、祖父是儒商,我們家的規矩——男孩子不管怎樣一定要讀秀才,然後再來學生意。做了秀才以後不考舉人,因為考舉人就想做官了。”

於是,從私塾開始,他又念小學,上中學,進大學深造。早在中學時,他就開始接觸馬列主義圖書,參加讀書會,大開了眼界。中學畢業時,西南聯大名師雲集、思想自由的環境吸引了他去報考。

進聯大後,面對艱苦的生活條件,這位聯大的“31141號生”只好和不少同學一樣去做家庭教師,以解一時之憂。他也投入緊張熱烈的學生活動中,在高聲唱歌詠隊、在僧音合唱團、在“潮汐”壁報、在建水縣建民中學,他深受進步氛圍的感染並成為積極的參與者。

1946年,在昆明翠湖邊上,這位聯大學生會的骨幹成員避開了警備司令部警察的視線,在入黨介紹人的帶領下,舉手向中國共產黨宣誓。

聯大學生最瞧不起翻譯一本外文書拿著講的老師

胡老還回憶了金嶽霖、吳晗、張奚若、陳岱孫等不少名教授的趣事。他說:“我們的系主任雷海宗,教我們‘世界史’‘中國史’。他不管講什麽課程從來不帶手稿,但是年份、姓名、事件從來不錯。”他回憶,作為歷史學家,雷海宗上課絕不拘泥於哪朝哪代哪件事情,而是往往結合當時的時事進行闡發,總能“聯系實際講出一些道理來”。

他接著說:“其實聯大學生最瞧不起(哪位老師)拿一本外文書作了翻譯後來講一遍,(大家)最尊重的是有創見、有創意,能給你一些啟發的老師。同樣,老師對學生也是(這樣),你照我講的回答了,(我會覺得)無所謂,但是你有創見就給高分,所以西南聯大學風好跟這些有關。”

他回憶了吳晗先生教授“中國通史”課程的情景。“(一般來說)中國通史歷來都是按朝代講的,從上古、秦漢,然後兩晉南北朝,唐宋元明清。而他不是,他是按專題來講,比如說征兵製度、租稅製度,一個一個專題把它融化了。(他講課)有一個特點,沒有講義,也沒有參考書,因為是他自己組織的。所以如果不認真記筆記,考試時就考不出。筆記都認真看了,再補充一些材料更好。我之所以能夠得第一名,就是因為我看了一些參考書。所以,也不是說你非得按照他的說法,只要你有知識,他就歡迎。”

“聯大(辦得好)是兩個條件:一是師資好,再一個是同學的水平也比較高,這是很重要的。有了好的同伴,你不用找教授去,在學習過程當中互相啟發,互相啟示,也起著非常大的作用。”他回憶,中文系有位教授講唐詩,常以畫圖來表達詩意,“某一首唐詩在什麽地方什麽景致,他就是把這個詩融化了,完全不一樣了。”

他還回憶了張奚若、馮友蘭、聞一多、陳岱孫等一批名師的風采,漫談了汪曾祺、李淩、王漢斌、彭珮雲、李曉、袁永熙等同學的情況,回顧了在昆明的衣食住行、參加地下黨、辦壁報的情況等等,還深情地清唱了激昂的西南聯大校歌。總之,他對聯大名家輩出,師長的“一時俊彥,學貫中西,博通今古”“人才之多,可謂極一時之盛”極盡贊嘆和敬仰,對聯大同學經“人才搖籃”培育所取得的矚目成就由衷自豪。

1946年,西南聯大最後一屆學生自治會全體理事祭掃一二一烈士墓

沉潛三年多的謎團揭開了

采訪結束後,我們應邀參觀了老先生的臥室和書房。在臥室過道的書桌上,我一眼看到了我客串編輯的整整一摞《西南聯大講壇》雜誌,內心倍感親切。

說話間,老先生遞來一冊打印本的小冊子,書名是《西南聯大回憶一束》,收錄的多是他在各處發表的一些文章。他在書的前言中說:“西南聯大從1937年9月10日由國民政府宣布設立算起,到1946年5月4日舉行結業典禮,宣布教學活動結束為止,共計8年零7個多月。從聯大宣告結束到目前,已逾70年,但報刊、雜誌上紀載、評述西南聯大在教學、科研上如何取得重大成就的文章,仍不絕於書。這是一個非常少有的現象,說明社會各界關心西南聯大或者說關心高等教育發展的熱情始終不減。從已發表的文章看,大多數都是言之成理、持之有據的佳作,但也有些文章由於作者所引用的資料或得之於傳聞,或來自稗官,其可信度自不免要打點折扣。”

前言還說:“我1942年考上聯大,讀書3年。1945年休學一年到外縣教書,因此1946年沒有在昆明畢業,而是1947年在北大畢業。但我離休後在聯大北京意昂會長期任副會長,並負責《簡訊》的編輯工作,接觸的稿件和各種信息、資料較多。這使我能掌握較多材料,從而使我能寫下一些有關西南聯大的文章。雖然水平不高,但對於關心西南聯大的同誌來說,還不失為一份參考資料。”

翻開簡易的小書,《我到昆明西南聯大報到——現實引起的回憶》《聯大往事雜憶》《中國教育史上的一朵奇葩》等文章映入眼簾。粗略瀏覽,覺得此書是聯大人的親歷親聞,具有較強史料價值,以打印本行世受眾奇少,不免有些遺憾。因為聯大博物館及研究所多年來致力於西南聯大史料的整理出版,陸續出版過一批“西南聯大研究文庫”,我想老先生這自印本值得推薦出版。我將想法馬上匯報到了博物館,得到大力支持。於是向老先生約定,此書先由博物館編印內部版,再爭取正式出版,為便於推廣,我還建議將書名改為《聯大雜憶》。

回昆明後,我們一面整理口述史采集的文字版,一面抓緊籌備內部版《聯大雜憶》。該書在原自印本的基礎上又作了增補,並趕在校慶前夕如期印出。因後期還將正式出版,我請老先生繼續修訂完善。不久,就收到返回的意見。除逐頁的修訂外,在《一所在白區成長起來的紅色學校——記雲南省建水縣私立建民中學》一文空白處,批註著這樣一段話:“此文與這本小冊子的主體思想不合。本書主要講聯大,忽然冒出這麽一大篇‘建民中學’來,實在於理不合,一定不要發表,請刪除,請尊重我的意見。不能因為你們在雲南就要發表與聯大無關的文章!不要為增篇幅,就加字數,我出此書,一不為名,二更不為利。一本書應有一定的體例,不能亂來!”

連打幾個嘆號,讓人忽然有似曾相見之感。我突然想到,幾年前那位匿名的聯大意昂的信,不就是這樣不客氣的語氣!於是,翻箱倒櫃找出那封信,比對字跡乃至信封上的郵戳,“一個關心貴刊的讀者”的身份暴露無遺。如此真性情,難怪此時已104歲的老作家馬識途先生這樣為“雜憶”題詞:“真知灼見,情深意切。”

生而有幸,在如此情形下破解了沉潛三年多的謎團,我對這位直言不諱的老意昂更加敬重了。

與聯大同學在昆明

對聯大往事歷歷可數,眼前之事卻屢過屢忘

從北京的一面之緣和多次通話後,我和老先生成了晚識的熟人。我知道,胡老從北大畢業後,曾在《大公報》從事記者工作。1948年4月12日起在該報發表的一篇《參觀開灤煤礦》的連載報道,充分展示了他的才華。他在報道開頭寫道:

“寒冷的冬天過去了, 但煤荒並沒有隨寒流而去。開灤在彌天烽火中,已成為全國惟一產量最大, 設備最完整的煙煤礦。每月四十萬噸上下的煤產量,不僅供應了平津一帶的工業動力,推動了整個北方的鐵路運輸;乃至沿海的輪船,京滬以及廣州的無數機器的輪軸均靠開灤煤來轉動。在今天,中國的光與熱的主要源頭在開灤。礦務局給我一個參觀開灤的機會,願乘這個機會談一談開灤的近況。”

可能正是《大公報》的這段特殊經歷,使他逐漸成為一位專業的老記者、老編輯。他退休前是國家物價局副局長,卻以擔任了25年的《價格理論與實踐》雜誌主編、擔綱過大量的文字編輯工作為自豪。離休後,他擔任聯大北京意昂會副會長,多年致力於《西南聯大北京意昂會簡訊》的編輯工作。正是這些豐富的編輯經歷,使他對我們的編輯工作提出了非常專業而中肯的意見。

我們在北京訪問胡邦定先生的時候,他已經95歲高齡了,但對西南聯大的往事,還能如數家珍。“未消失的西南聯大”數字復原項目發起人陳立萌請教聯大的許多細節,他均一一詳復。

擔心“詞不達意,難以收拾”的他,還以密密麻麻的鋼筆字書面回憶了聯大的男女生宿舍、夥食、師生特點、愛國傳統等諸多情況。他認為:“聯大的影響不僅及於在昆明的八年,她的傳統,她的辦學理念,她的學風和在學術上、政治上所取得的成果,在中國高等教育史上,是會有長期的作用的。”

談及抗戰時期生活那麽苦的條件下西南聯大的成功之道,他回復陳立萌:“我的理解是:愛國主義情懷的激勵,這是根本的動力。日本人占了我們大半個中國,燒殺搶掠,奸淫婦女,無惡不作。我們怎能忍受這種淩辱!國家教育事業不能停,教師也不能都到戰場上去與敵人拼刺刀,只有把仇恨化為力量,在教學、科研上盡自己最大的力量。這就是中國人的誌氣,這就是我們終於戰勝敵人的保證。”

對聯大往事歷歷可數,對眼前之事,他卻屢過屢忘。雖然,每次他往昆明打電話都不忘撥我的號碼,但通話後往往都要用普通話問一問:“你是哪裏人呀?”當我回答:“胡老,我就是雲南人呀!”他馬上就用一口流利的昆明話交流:“那我和你家(jiē)就用雲南話交流好了。”

他始終牽掛著西南聯大故地的青年學子的成長。2020年,他和夫人許慈文將自己的退休金30萬元捐贈給雲南師範大學教育基金會,設立了專項勵學金,以資助貧困的孩子完成學業。他與同學們視頻連線,深情寄語:“我就是希望你們能夠健康成長,你們是西南聯大真正的傳承人,我希望你們可以守住本心,把西南聯大的精神傳承下去。”

辭世前幾周,他仍牽掛著孩子們。5月4日,他打來電話,說是本來要給孩子們寫一封信,但因病體垂危(並補充說身體實在是軟弱無力),沒法再寫信,請我一定轉達對孩子們的歉意。他用道地的雲南話說:“那就拜托了!謝了謝了!”

和聯大許多意昂一樣,胡邦定先生認為哪怕生命終結也要對社會有所貢獻。2021年,他曾和北京市紅十字會簽訂了遺體捐贈書,去世時因新冠疫情所阻未能實現。走完百年人生旅程之後,他的子女們又把他一生中最重要的實物、檔案和大部分的藏書捐贈給西南聯大博物館,這如同老先生忠魂再返聯大,其人其事其高風,將為後來人永銘。

可敬的西南聯大31141號生,安息吧!

2022年6月1日深夜起筆

9月7日淩晨完稿

_________________________________________

作者系雲南師範大學西南聯大博物館副館長、“民國書刊上的西南聯大記憶”叢書主編