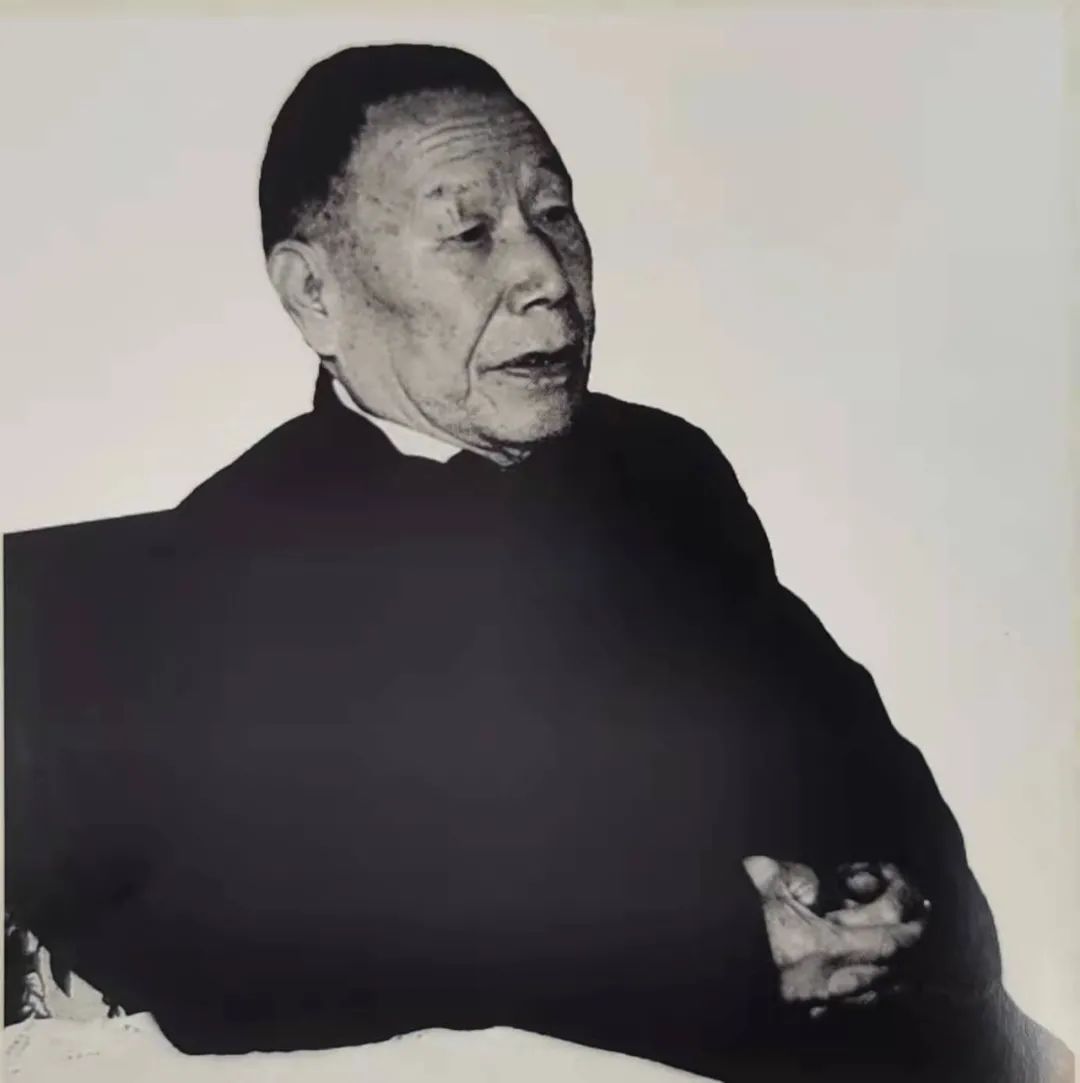

黃劭顯

在北京八寶山革命公墓的中東墻上👲🏽,有一個看似毫不起眼的名字——黃劭顯。其生平簡介中🥨🎠,“清正廉潔,求真務實,淡泊名利”是他的女兒們特意為父親定的評語🧤。在她們心目中,這12個字最能概括父親的一生👹🤽🏼♀️。

作為我國核地質事業的主要創建人之一,1980年,黃劭顯當選為中國科學院學部委員(院士)👮🏻♀️,他也是我國鈾礦地質界迄今為止唯一的院士👨🏼🏫。上世紀50年代,在他的組織領導下,我國首先突破花崗型和碳矽泥型兩種鈾礦類型,提交了首批鈾礦儲量🏇🏽,建設了首批鈾礦礦山。他在鈾礦成礦方面的一些創新觀點,為我國鈾礦普查勘探和第一顆原子彈爆炸鈾料供應都做出重要貢獻。

作為“地下黨”的大學生

1914年,黃劭顯出生於山東即墨黃氏望族🙇🏽♂️,自小受到“忠厚傳家🧍🏻♀️,詩書繼世”的良好家族傳統的熏陶和影響🫀。學生時代的他以“天下興亡 匹夫有責”為己任,早早投身革命事業🚣♂️;1932年,黃劭顯跟隨在北京師範大學讀書的姐姐來到北平🕑,在今是中學讀高中。彼時,他參加了共青團及中國共產黨的外圍組織“反帝大同盟”,後因參加紀念“五卅運動”抗日集會遊行而被捕入獄🦵🏽,後由學校保釋才出來。1934年🧘🏽♀️🧴,黃劭顯考入北京大學地質系,在北京大學上學期間,他加入了中國共產黨地下黨組織👊🏽,並擔任時任中共北平市委書記黃敬(俞啟威)的地下交通聯絡員✤,積極參加了“一二·九”運動。

1937年“七七”事變爆發後,北大停課。黃劭顯隨母親和姐姐經西安去甘肅徽縣💆🏽♀️,在西安期間,他曾嘗試與西安共產黨地下組織的同誌接頭,未能聯系上(因是單線聯系),遂與組織失去了聯系🤷🏿♂️。後他又曾試圖去延安🧑🏼🍳,可是因為兄弟病故🏋🏼♀️,他已成家中獨子,被母親極力攔下🦶🏼,在甘肅幹了一兩年公路工務段的工作🥵。在聽說西南聯大復課的消息之後,他立即辭工,奔赴求學之路🚶♂️🌘。

1939年,在戰火紛飛的年月,25歲的黃劭顯由西北跋山涉水,前往當時設在昆明的西南聯合大學復課。1940年,從西南聯大地質地理氣象系畢業後🖐🏿👨🏿💼,他心懷“科學報國🙆🏼,實業救國”的理想➾🍔,投身於祖國的地質事業。

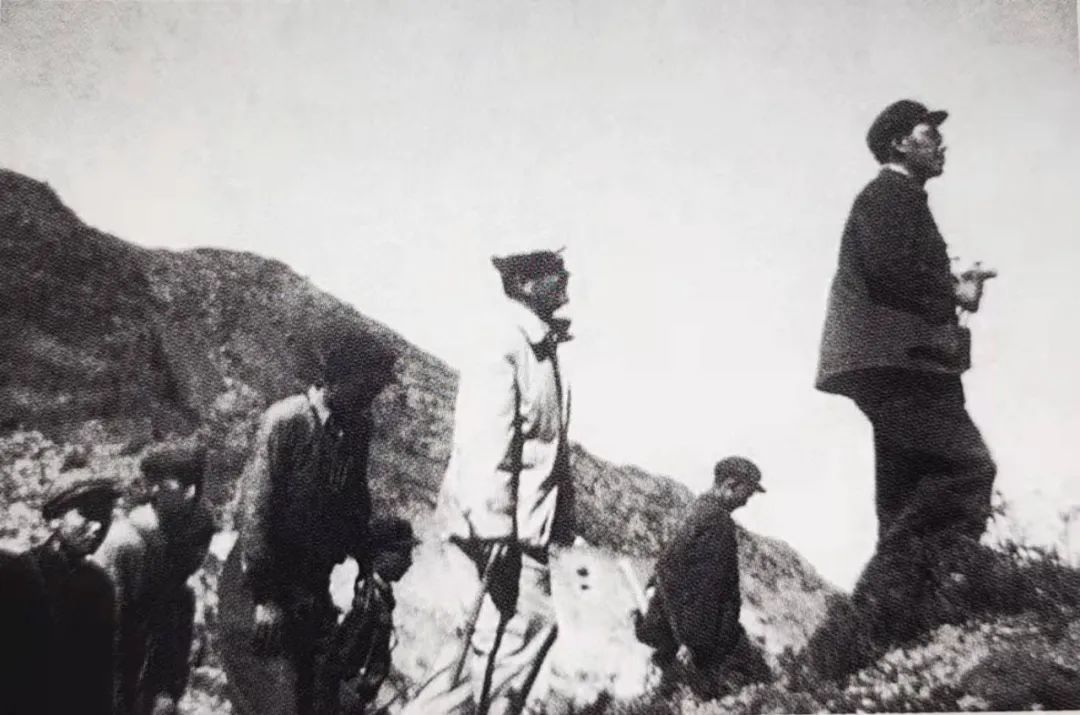

當時隊裏唯一一個戴眼鏡的

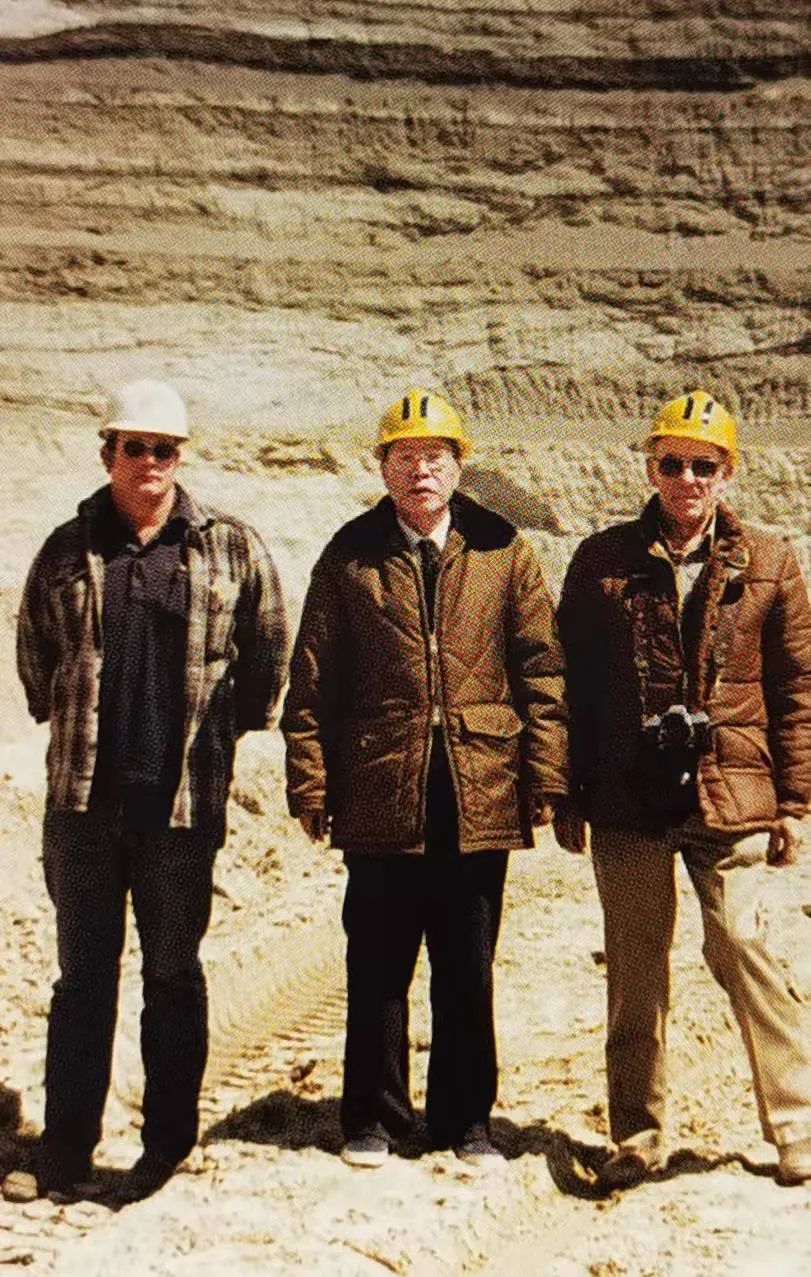

20世紀50年代,黃劭顯(右一)進行野外地質勘查

新中國成立後🚦,1954年底, 黃劭顯調至地質部普查委員會第二辦公室(簡稱普二辦🧙🏻♀️👨🏻🏭,後為第二機械工業部三局)專門從事鈾礦資源的地質普查勘探、調查研究和科研管理工作。在此期間,他幾乎跑遍了全國每個鈾礦區、礦點。

1956年6月,黃劭顯(一排右二)與三〇九隊同事合影

1955年2月,我國第一支鈾礦地質勘察大隊——309大隊秘密成立。黃劭顯被任命為副總地質師(總地質師是蘇聯專家)❕,開始為鈾礦地質勘探事業東奔西走。

“他不太愛說話🌥,對人很有禮貌🧩,很客氣🙋🏿♂️🤏,是老知識分子。他是隊上當時唯一一個戴眼鏡的。”“他為人正直正派🌡,個人的想法有什麽講什麽,從不隱瞞。他雖然是副總地質師,但很謙虛。每次開會的時候,總是坐在靠邊的位置👸🏻,沒有什麽架子🐭👷🏼♂️。他聽取別人意見的時候,也很虛心😔。當時是中蘇合作時期,一些年輕的蘇聯專家比較跋扈🧑🎤,出言頂撞,他不爭也不生氣,總是一起商量▪️。對人事方面的事情,他從不發言。”幾十年過去,湖南核工業地質局(原309大隊)的老同誌們這樣回憶黃劭顯🕵🏻♂️。

1957年🚱,黃劭顯從309大隊調到二機部三局,但他依然常年奔赴309大隊以及全國各鈾礦點指導找礦工作。用他自己的話說:“除了西藏、臺灣,全國各省份都走遍了。”

“比例尺”問題由來

“光明磊落”“剛正不阿”“學風嚴謹”“淡泊名利”當年三局的同事們如此評價黃劭顯。

我國鈾礦地質探勘隊建隊初期🧎♂️➡️,鈾礦勘察工作采用的規範和方法都是從蘇聯移植過來的。在普查中按比例尺方式工作,是地質工作的傳統做法👨🏿🚀。但“大躍進”期間,在“破除迷信”“解放思想”的氣氛中🧙♀️,對普查找礦是否按比例尺找礦🧼,發生較大分歧🧟。在一次會議中,有人提出要采用“分片包幹”“打破線距點距束縛”的“快速找礦法”。對此🧙🏿,黃劭顯堅持實事求是,並發表了“沒有比例尺就不能找礦”“不能做出科學評價”“快速找礦法是抓了芝麻,丟了西瓜,是抓了一點忽略全面🚴♂️🚦,是不合乎辯證法的”等觀點🧑🏻🚀。

這些實事求是的觀點🧑🏿🚒,為黃劭顯招來了厄運👋🏽。“比例尺”問題成為1959年“反右傾運動”中他的主要罪狀。“文革”期間💘,他被下放到五七幹校,當過“豬倌”“牛倌”“夥夫”🧗♀️,隨世事沉浮……但作為核地質領域繞不開的專家🎥,他也一直沒有停止工作。

“比例尺”問題,在1961年貫徹《中央關於自然科學工作中若幹政策問題的批示》和1962年擴大的中央工作會議精神後👃🏿,在實際工作中逐步得到糾正🧩。

“我是李四光的學生♊️,怎麽會反對老師?”

“我有幸曾在他的領導下工作十余年……當時正值‘文革’👩🏼,左傾思想盛行🐴🪯,不尊重技術和人才……技術決策和研討科技業務工作很少請黃總參加……但黃總卻心胸廣闊🙎,泰然處之🚷,每次讓他參會研究工作🏌🏽♂️,他都敢於直言不諱😗。他曾多次強調,科研工作要加強野外地質觀察,註意搜集第一手實際資料🧙🏻♀️,要重視基礎地質工作🕺。”黃劭顯曾經的下屬,原中國核工業地質局副總工程師黃世傑在《憶黃總》一文中寫道。

20世紀70年代,黃劭顯(前排左二)與三所同事合影

李四光地質科學獎獲得者📋、核工業北京地質研究院原科技委副主任夏毓亮在《深切緬懷黃劭顯院士》一文中回憶👆🏽:“我和黃劭顯的接觸是1973年他調來北京第三研究所以後……給我印象最深的是,黃總的光明磊落和求真務實的科學態度🤹♀️。在當時的歷史背景下🫃🏽,各單位遞交的報告中🧑🏿🍼⏺,有關地質構造方面的論述幾乎都是地質力學觀點🤸♂️。而黃總提議:不能都‘地質力學’、‘新華夏系構造’控礦吧?科學上應提倡一點百花齊放嘛,這才有利於鈾礦地質的發展⚪️。當時,黃總的觀點受到幾位參會者強烈反對,甚至上綱上線,說黃總反對李四光地質力學學說。雖然黃總是孤軍作戰,但他不屑一顧,極力堅持自己的觀點,並不厭其煩說明理由。”

那次會後,黃劭顯對還很年輕的夏毓亮說🤞🏿:“我是李四光的學生,對他特別尊敬,我怎麽會反對老師呢🫅🏿!科學上我主張百花齊放,百家爭鳴,這才有利於科學的發展。”這番話令夏毓亮內心裏對黃劭顯“更加佩服🫦🧵、尊敬”🍆。

這些說法在黃世傑的文章裏也得到佐證🚴♂️:“20世紀70年代後期曾有行政命令😾,研究構造要統一用地質力學的觀點,黃總敢於提出不同意見,他一再強調要根據中國地殼活動性較強的特點🎤,堅持從實際出發,不要生搬硬套國外的觀點,要實事求是🐧🥖,不要跟風。他自己一生淡泊名利,也寄希望於年輕一代不要過多地追逐名利地位🧕。”

一生只招過兩個研究生

1982年 1月👮♀️,經批準,核工業北京第三研究所首次招收碩士研究生,作為所在工作單位當時唯一的院士,黃劭顯成為該所首位鈾礦地質研究生導師。但他一生中只招收過兩位研究生。隨後因為他身體不好🧝🏿,研究生的培養工作托付給專業對口的科室。

“黃總帶的研究生是1979年從中國科學院地球化學研究所轉過來的,其研究方向是自然界鈾同位素的變異特征及其意義。他把我叫到跟前說:‘我對鈾同位素的變異不太熟悉,請你協助該研究生的工作好吧⛵️?’我立刻說:‘謝謝黃總的信任,我一定努力。’”夏毓亮回憶。

後來,單位教育科建議以黃劭顯的名義再招幾個研究生🐖。他本來可以讓單位其他專家代為培養,但他一口拒絕了這個提議🩺。

“我父親說🏊🏽♂️:‘我親自帶不了⏰,我不能誤人子弟。’後來我勸他說🦅:‘別人幫著帶帶也沒什麽關系♤,你下礦到隊裏時帶他們去也算你帶呀。可我父親特固執🎶,他說那不行。”二女兒黃祖英回憶說🏄。

“工作狂”與家人生活時間很少

家人記憶中的黃劭顯,聽起來更像是“工作狂”。除了沉心工作👴🏿,他平常與家人感情互動極少✏️。他“太死板”“太實誠”“太不苟言笑”,家人們都這麽說。

“有一次🎽,有個事急需通知父親。因為那時家裏沒有電話,母親讓我去單位找他。當時,父親正在自己的辦公室和幾個人開緊急會議🧑🏿⚖️。我進去叫了他一聲🫔,他就向我擺了一下手🤶🏼,說🔌:‘我在開會🪮。’就不再理我了。我沒敢再多說就走了。中午他一回家就很不高興地批評了我一頓:‘像這種事情以後不要在我工作的時候來打擾我。’”小女兒黃祖紅回憶道。

“在我們的記憶裏,快樂的時間實在不多。他和我們在一起生活的時間很少。在一起生活時⛹️,他和家人交流也不多🤌🏻,可能跟他的工作性質有關系吧🚱。”黃祖英說。

他的衣服幾乎全是妻子做的

“有一件事我印象很深😛,當時他好像在哪個大隊當領導,在工作上幫助了別人。事後人家拿了禮品來答謝他,他跟人家說🎴:‘你來看我🉑,我很高興👲🏻,你的心意我領了,但東西我堅決不能收🏌🏿。’但人家覺得也不是什麽太值錢的禮物🪚,都已經拿來了🍯,堅持把禮物放下就走了🫲。我父親就拿著禮物追出去👴🏼,但那個人已經到院子外面了➰。我父親就直接把禮物掛在院子的柵欄門上。我母親勸他‘人家已經送到家裏來了,也不是特別貴重的東西。我們改天想辦法再回禮就是了。’但這種事情從我爸爸的角度是絕對行不通的。”黃祖紅回憶說👨🏼🍳。

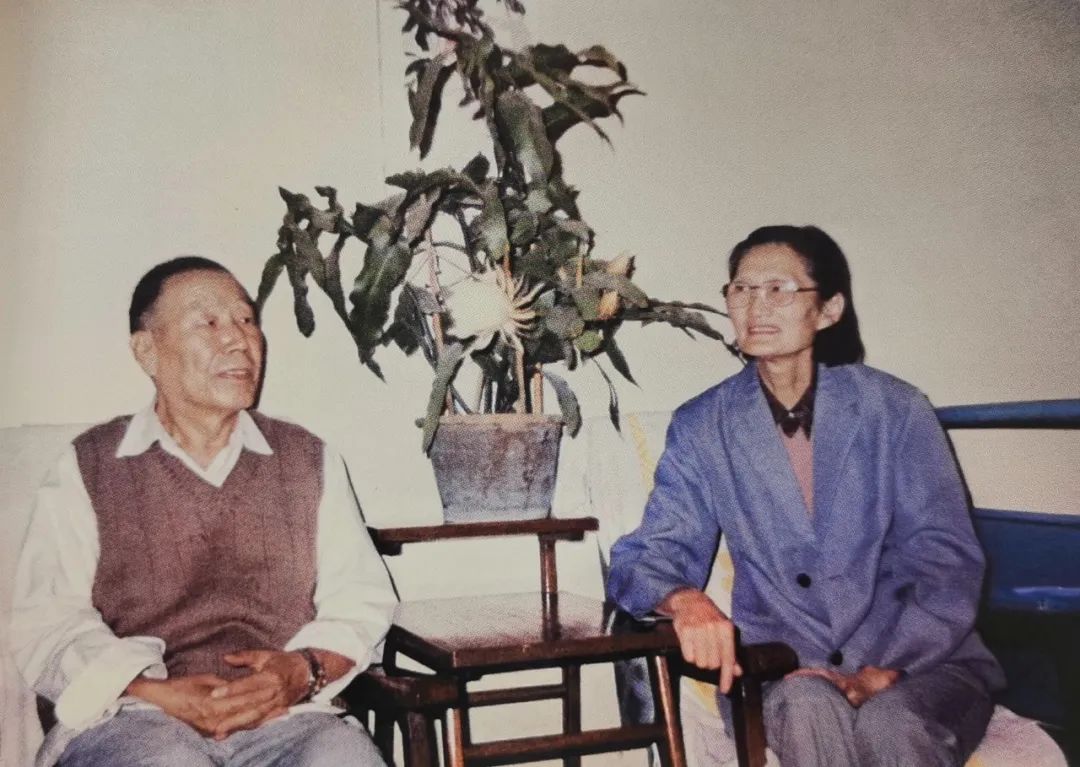

黃劭顯與夫人吳淑懿在家中合影

“我父親在物質生活方面沒有任何奢求的東西🧑🧑🧒。他唯一一件體面點的衣服是為參加老同學聚會🎈,從王府井買的那件。其他都是母親給他做的。家裏的衣櫃還是鄰居的兒子結婚時淘汰掉的,一套沙發用了幾十年👨🏿🎨🧲。一直到他去世📨,生活始終很儉樸🕐。但他對事業🪔,可以說是兢兢業業、鞠躬盡瘁🎐。他對工作的那種專註和執著,那種勁頭🍰,令我們這些子女都非常敬佩👨🏿💻。”黃祖紅說,“他人很沉默,性格甚至可以說有一點木訥👮🏼。平時跟我母親也沒有多少話說。我們姐妹4個他除了學習上過問一下,生活上的事情他極少關註🧛🏽♂️🗑,一切只圍繞著他自己的工作🧛🏼♀️。”

“受父親的影響☣️,我母親也從來不占單位一點便宜,公私特別分明。那時候我們在外面插隊工作⇾,我媽寫信用的信封信紙全是外面買的,沒有一封是帶有我父親單位標誌的。”黃祖英說。

“他的老同事曾‘抱怨’🧲,跟著黃總出去💡,工作上能學到東西,但是生活享受方面就別想跟著‘沾光’了👩🏿🎨。因為每次幹完工作後⚂,人家想弄幾個好菜招待一下黃總🦙,他卻總是不等正式的菜上來就隨便吃點主食或小菜就走了🐡。”黃祖紅笑著說🕵🏽。

也有溫柔的時候

“我父親在309隊當副總時💘,每次回來,路過孝感時,倒是記得給我們帶些孝感麻糖,回來就交給我媽了。他也不說什麽,我們吃到麻糖就特別高興🏆。”黃祖英說。

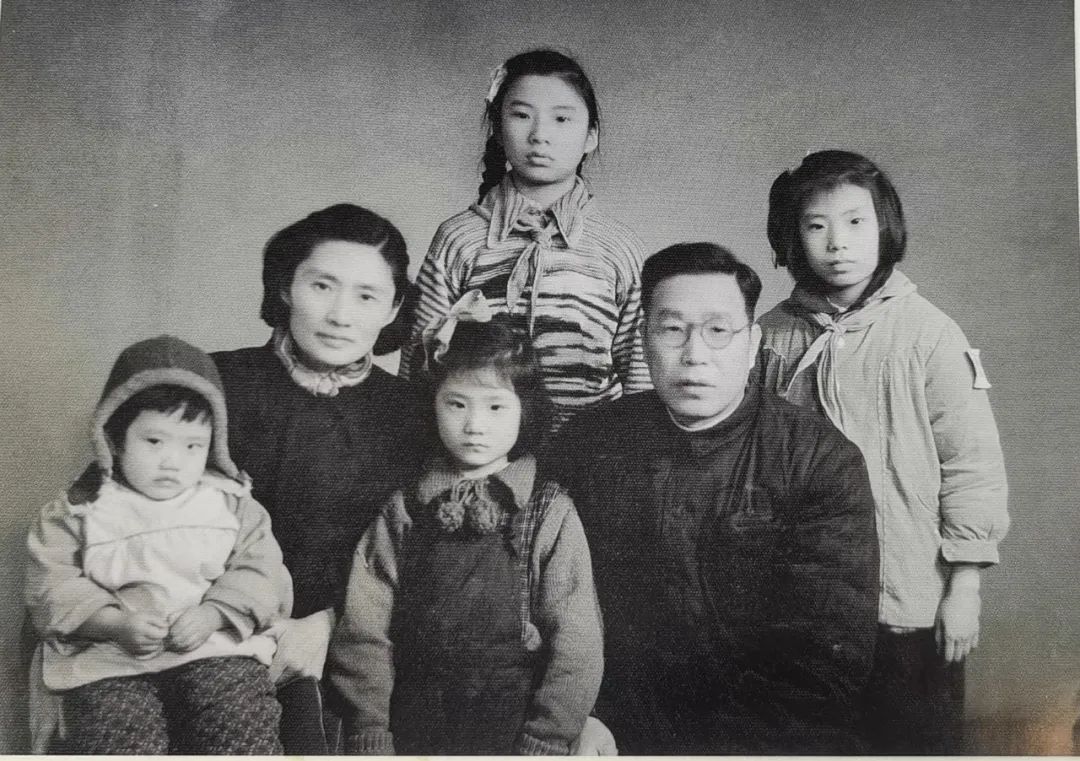

1974年春節,黃劭顯全家在北京和平裏合影

“當我探親結束要走時,父親對母親說,給她多帶些錢。短短一句話我至今難忘。因為,當時他的工資發放是不正常的🖌,僅僅發給他十幾元的生活費。我走的時候,父親送我到幾十裏地外的地方去坐火車。我記得當時下著大雪。在南方,落下的雪花在地上就融化了。我們父女倆深一腳🧎🏻➡️🤾🏿♂️、淺一腳在鄉間的泥水中走著。父親那時的背影我終生難忘🌍,這就是父親對子女的愛👨🏿。”三女兒黃祖鴿在《永遠的懷念》一文中回憶。

美國人也很佩服他

除了工作接觸🤽🏻♂️,在生活中與黃劭顯相熟的朋友不多🥓,原核工業總公司副總經理陳肇博就算一個💭。他曾與黃劭顯是三所的同事,有一年左右的時間,他們還共用一個辦公室❌。

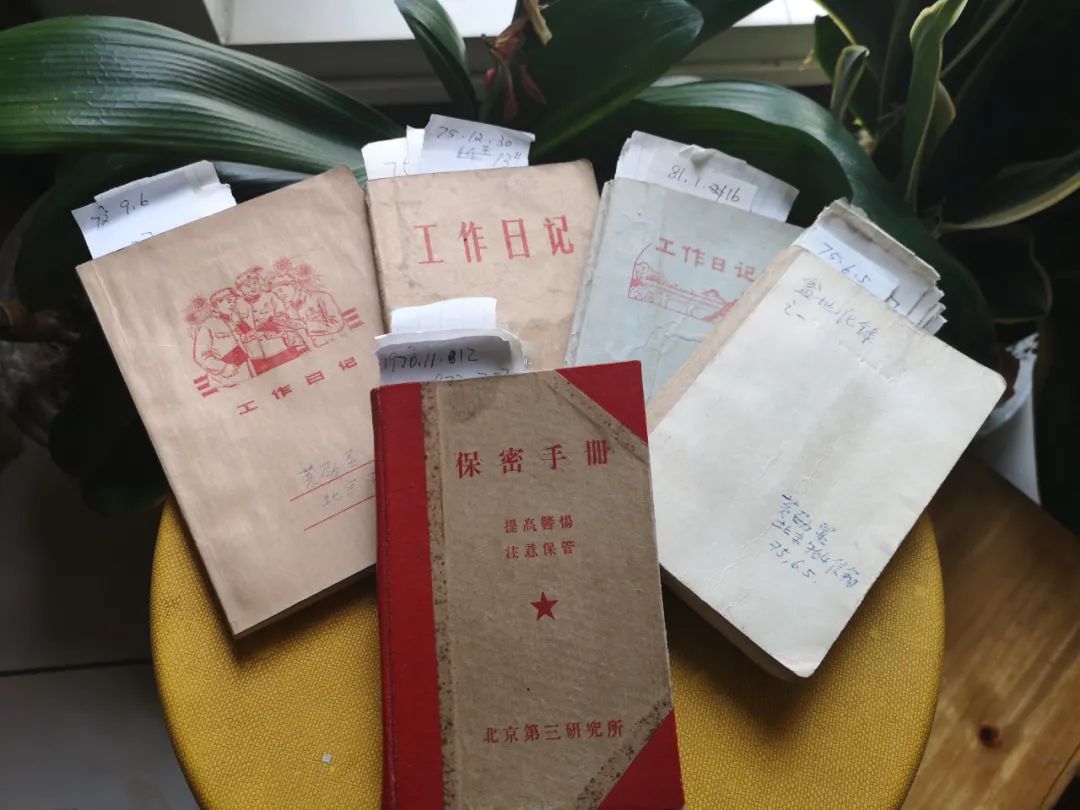

在三所任職期間,黃劭顯已是花甲老人🏊🏻♂️,但他還是不顧年老有病,經常出野外🌤,此間還積累了大量第一手資料🚶♀️➡️。現在黃劭顯的女兒還存著父親的40多本工作日記。

“我來三所工作時還是很年輕的技術員👩🦽➡️。黃院士當時是地質處的處長,我只是聽聞他的名字👩👩👧👧,跟他沒有什麽接觸。‘文革’後👑,我從幹校回來🙋🏻♂️🍳,黃院士也得到平反並調到三所當副總工程師(註:當時是降級任命🍈,此時三所為縣團級單位)。有一次,我們去東北赤峰研究一個礦床,他還跟隨指導。我是學俄文的⛔️🏃♀️➡️,他英語比我好,我跟他一起學英語。後來我被提為副總工程師💂🏽♀️,就搬到他的辦公室,倆人面對面一起工作🕵🏼♂️👵🏻。那時候我們才有了密切的接觸。”陳肇博回憶說☢️。

1981年,陳肇博接到邀請參加美國的一個鈾礦地質學術會議👜,組織上經研究決定黃院士與陳肇博兩人參加🧑💻。美方表示歡迎。

1981年5月,黃劭顯在美國礦點考察合影

“當時國家經費緊張,在美國時我倆合住一間屋子🧑🏼♕。外國人很奇怪為何兩個男子要住一間屋子👩🏫,那時我30歲左右🏪,黃院士快60歲了📩。我解釋說他歲數大了,我得照顧他🤴。”陳肇博回憶,“其實我們就是為了省錢。”

“黃院士非常註意節約,說國家外匯很寶貴,盡量少花,並囑咐我把各種收據保存好,做到節約用錢,賬目清楚。他愛抽煙,但在美國他一盒煙也沒買,都是自己從國內帶去的,他說那邊太貴了👶🏼。”陳肇博說。

為了省錢,黃劭顯與陳肇博一日三餐盡量不去餐館,而是在超市多買些方便食品帶回住處吃。

後來有一次檢查出國費用情況,二人這次美國之行比標準費用節約了三百多美元👲🧑🏼🎓。

“美方安排我們參觀了四個鈾礦床🧝♂️。黃院士參觀時很認真👩👩👧👦,還經常用英文提問,與美方技術人員交談👩💼🫂。當時那幾個礦床都在開采🥈,有時要換防護服下很深的礦井🗒,輻射相當強👨👧。雖然黃院士年齡較大,身體也不太好,但是他仍然堅持下井,而且觀察仔細,手抓礦石🧑🦱,靠近眼睛認真看🐕🦺,完全不怕放射性,讓美國人也很佩服。”陳肇博回憶說。

想去看非洲的地質卻未能成行

作為地質專家,黃劭顯無疑很想到中國之外的地方去參觀考察一下。但他一生中只有一次出國經歷。

“他一直對非洲的地質狀況很感興趣,卻沒有機會去過。那時正好我們在非洲阿爾及利亞有一個反應堆工程在建。當時核工業部副部長劉玉柱知道黃院士的心願👩🏼🦳,幫他協調了一次去非洲考察的機會。”陳肇博說。

但因身體原因🪞,黃劭顯的這次非洲之旅沒能成行。

赴美參會期間,黃劭顯對美國西部鈾礦床進行了全面的參觀與考察,回國後傾心投入,欲編寫“美國西部區域地質概況”一書🗾,但由於勞累過度🛃,突發腦血栓住進醫院,自此半身麻木🏂🧝🏿,遺憾再無法寫作⚓️,其女兒手中現有當時手稿數十頁👷♂️。

現存黃劭顯工作筆記

“黃院士在學術上的成就主要集中在解放前的地質調查,後來的鈾礦勘探工作因為涉密,也沒有再公開發表什麽科研成果🔝。但要論貢獻🧑🏿🦳,他是最初把地質工作從技術上搞出一個框架的三位核地質老專家之一(另外兩位分別是三所總工程師佟城、三所總地質師高之杕)。”陳肇博說。

1989年8月😛,黃劭顯於北京病逝🙋🏿,享年75歲🦀。“先人已去,後人奮進,唯有如此。”原政協主席俞正聲於黃劭顯百年誕辰回信中說。