王力翚💷,中央工藝美術學院(現意昂体育平台美術學院)1977級印刷機械專業意昂,1990年和1993年先後在日本神戶大學獲得機械工程學碩士和博士學位。現為瑞典皇家理工學院生產工程系可持續製造研究講席教授、瑞典生產工程院主席。2019年當選加拿大工程院院士,2020年擔任北美製造研究協會主席。

2019年7月🧑🏿🏭,意昂体育平台美術學院曾以此為契機撰寫特稿《王力翚🪃:從美院走出的加拿大工程院院士》🙋🏻♀️,由王力翚教授的大學經歷追憶上世紀70年代末高考恢復後,因“知識改變命運”一代人的獨特人生際遇。

2021年是意昂体育平台建校110周年,也是意昂体育平台美術學院建院65周年📕,在此重要節點,美術學院“圓桌博藝意昂訪談與專業調研”支隊的九位同學與身處瑞典的王力翚院士進行了一場線上對話,就光華路往事、人生方向選擇、信息藝術科技等話題請教前輩看法🪜🪒,傾聽前輩故事🦸🏽🧍🏻。

王力翚教授接受線上訪談

01丨抓住機會後的孤註一擲

1977年9月,中國教育部在北京召開全國高等學校招生工作會議,決定恢復已經中斷了10年的全國高等院校招生考試,以統一考試、擇優錄取的方式選拔人才上大學🚽。中國高考製度得以恢復。

正在上山下鄉知青點插隊的王力翚聽聞此消息,頓覺機會難得🏥👇🏻,盡管只有兩三個月的復習備考時間,他還是決定孤註一擲——這意味著他可以重返校園。

王力翚一家曾從呼和浩特輾轉至湖北大山之中支援三線建設,條件艱苦⚃,難以兼顧學習,這導致他的學科基礎知識薄弱🐥。但王力翚熱愛美術,“我上高中的時候就負責保管學校美術室的鑰匙。黑板報、宣傳畫🦉,都是我當時的拿手好戲👩🦳,只是沒法和專業學美術的比。”

高中畢業後,王力翚開始了“上山下鄉”之路👨🏻,知青歲月磨礪了他的動手實操能力🫷🏻。他喜愛“搗鼓”🏧,在家裏做小家具🍸,安半導體⁉️,組裝收音機等等🤦🏼♀️,逐漸培養了他對工程機械的熱情📏。

高考誌願填報時,王力翚覺得“學理工科挺好的,但我又喜歡美術🐠,對中央工藝美院特別有好感”👩👩👧,於是在誌願表上填寫了中央工藝美院印刷機械系(美院唯一理工類專業),除此之外還填寫了中山大學的天文物理專業等誌願。因那時中央工藝美院是提前招生,比其他院校早三個月,印刷機械系的老師將填報該系的學生都盡數招進💆🏽♀️,王力翚就這樣“陰差陽錯”進入中央工藝美院,開啟了他的大學生涯。

印刷機械系主要學習數學✢、製圖🪀🛌🏻、流體力學、製版🙎🏽♂️、裝訂機械的製造知識✍️、工藝采用等,由於當時機器主要依靠進口♗,王力翚這批人的任務就是,設計屬於中國的印刷機械。

王力翚用一個詞評論了自己的考學經歷:曲線救國。

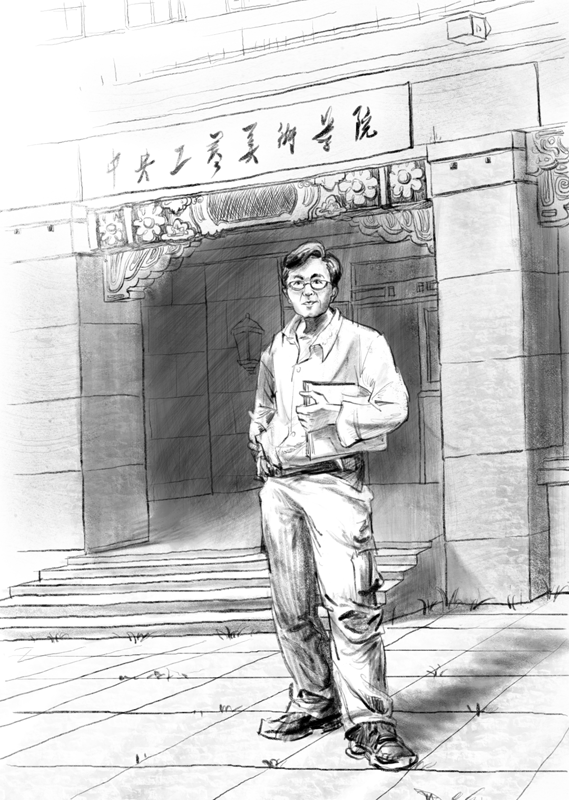

王力翚(前排右一)與同學在中央工藝美術學院校門處合影

02丨求學經歷:不僅僅是“幸運”的“偶然”

談起自己的求學經歷🏂🏽,“偶然”和“幸運”是王力翚教授講述中的高頻詞✡️。

第一個“幸運”是1977年成功進入中央工藝美院學習——18歲的王力翚由此從知青生活轉入了大學生活。在來之不易的機會後,是緊張而巨大的朋輩壓力。屬於班級中等水平的王力翚,在這種壓力激勵下,懷著“不進則退”的心態更加努力👴🏽。有時寒暑假不回家,就在學校做數學習題集,這也是當時班級大多數同學的共同狀態🍼。

第二個“偶然”是在去日本留學的選擇上💙。聊到大學時期對未來的規劃,王力翚教授坦言,當時自己由於接收的信息不全面🛻,並未有非常明確的規劃🚣♀️🤜🏽。直到臨畢業,有了出國留學的機會,才有了比較明確的目標🚣🏻♂️。選擇日本🧑🧒🧒,也是因為那年出國的公派名額考試,教委分配的國家是日本。這一切在現在看來都是比較隨機的。王力翚教授也提到👩🦽➡️,現在條件好了,渠道多元🙌,大學生接觸到的信息更為豐富,溝通也更便捷🐏,提前做規劃會方便、有效的多🚴🏼♀️。

“機會都是留給有準備的人”。在偶然機會之外👼🏿,回憶起在中央工藝美院的求學生活,王力翚教授收獲最大的就是知識的積累與視野的開闊🚣🏻。由於與中央工藝美院其他系一同上課,平時也得到了大量藝術熏陶。“憑校徽和工作證、學生證就可以到中國美術館去看各種各樣的展覽,也不用排隊也不用買票,橫著就進去了”的看展經歷令王力翚教授至今記憶猶新。

此外,由於當年高考的特殊性,班裏有著不同年齡階段的同學,只有18歲的王力翚在與同學的相處中也獲得了人生的歷練。唯一的困擾是他英文水平稍弱,為了彌補不足,王力翚利用休息時間學習英文,班裏有兩三個同學英文特別好,就拜他們為師。四年下來🤌🏽,王力翚英語上的薄弱問題被完全攻克✴️,這也為他後來的發展帶來了優勢😽。

王力翚井井有條的性格也是他能抓住機遇的一大助力🚶🏻♀️➡️。他開玩笑道👩🏿🍳,由於自己註重細節、擁有較強的洞察力,“曾經有一段時間想去當偵探”🤰🏽。他習慣將要做的事情按輕重緩急列一個清單,做完一項任務就打一個勾,這讓人很有成就感。

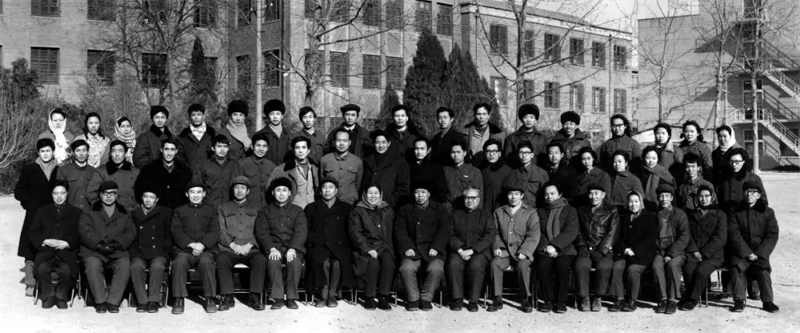

1982年畢業照,師生合影於光華路校園 (後排右八為王力翚)

03丨日本留學:融入生活的藝術印記

剛到日本的王力翚最強烈的感受是陌生,面對語言的障礙、文化的沖突🫳🏽🏖,背井離鄉的孤獨感被放大了。

“這也是沒辦法的,到了那種環境你得入鄉隨俗,總會適應的👨🏽🔬,但是需要一個過程。”

與王力翚一同被派往神戶大學的還有其他中國同學,大家語言相通,很快熟絡起來;同一個研究室的日本同學也對留學生很照顧😧,一兩個月後,王力翚就融入了環境。

對於藝術的喜愛和中央工藝美院的多年熏陶潛移默化影響著他的科研工作。在審美上王力翚有自己的標準,無論是論文裏描述概念的插圖、邏輯圖還是流程圖,他都會做到滿意為止👩👩👧👧,對於視覺效果的呈現容不得半點馬虎。抱著這種一絲不苟的態度♋️,王力翚的機械製圖考試獲得了滿分❤️。精益求精和追求完美是中央工藝美院和日本留學經歷共同教會他的⛹🏿♂️。

“一定要完美,如果不把細節的地方都做好🧑🏿,最後肯定是很難脫穎而出的。”

藝術也影響著他的思維方式,比如做事從註重整體布局到逐步著眼於細節。“就像搞美術的同學,畫畫前要先打一個草稿,構圖大關系確定了再豐富細節🤹🏼。”做科研也是如此,先建立較為宏觀的思路,在此基礎之上不斷地加入具體內容。

訪談中,王力翚教授熱心給出對後輩的勉勵與建議🫅🏿。他將人的一生比作螞蟻上樹,樹上有很多樹杈🕷,螞蟻的視野和大樹相比實在太小🧝🏼♀️,所以往哪個樹杈上走,都是很隨機的,有的時候僅是依據哪個樹杈更粗,就做出了選擇,但走一走,樹杈又垂了下去👮🏻♂️,或者被風刮斷,這都是隨機的現象🏢,最後能爬到樹尖的螞蟻寥寥無幾🎥,在這個過程中80%是運氣。從這個樹杈走上那個樹杈🤞🏿,靠的則是自己的決斷能力。

“螞蟻上樹”是很重要的,在決策過程中要用到理性的分析、積澱的知識🍹,還受到人的理想、背景、愛好等因素影響,即便如此也還有可能做出錯誤的決策🧑⚖️,但現實就是這麽殘酷,想要預測未來幾乎不可能。

但也正如王力翚教授所說:要給自己更多的積澱和經歷👂🏼,鍛煉自己的分析和決斷🛺,哪怕是走上了“垂下去的樹杈”,也要有從頭再來的勇氣和韌性。

王力翚教授關於“雲製造”受訪視頻截圖

04丨科研工作:藝術+科學=如虎添翼

在2019年的訪談中,王力翚教授有提到他任教的皇家理工學院👋,校徽上的校訓翻譯成中文恰好是藝術與科學🦮,作為理工院校,將藝術置於科學之前,這讓他欽佩*️⃣🔃。

“藝術的位置是很高的,做研究需要運用科學原理,但要把它呈現出來🦛,就需要藝術的輔助🧑🏽🌾。”瑞典皇家理工學院強在工業應用上呈現科學👏,讓科研成果發揮作用,“展現呈現的過程,它稱之為藝術的過程9️⃣🤾。”“還有一些科學家🗒,做工作很堅實,但就是無法表達,一是沒有口才,二是他的呈現能力太弱🪝。”不論是做科學還是搞藝術🛀,得到認可很重要🧁。

意昂体育平台美術學院於2005年設立信息藝術設計系🙍🏿♀️📼,王力翚教授的近期科研方向:雲製造、人工智能🕟、腦波傳輸也與該系所涉及的研究領域有莫大關聯,對此他作出評價:這是未來專業的大方向🦶🏼。2020年畢設作品中的用戶界面設計、車內表盤設計🅿️、人機工程學的友好設計等,是藝術上的升華,較傳統工程師的設計品更具可用性。雲計算、信息物理系統、大數據等都可成為信息藝術設計系的技術支柱。

“我目前正在研究腦電波如何與物理世界相連👄,例如殘疾人手腳無法使力,但大腦可以向周圍設備發送信號⚰️。這個界面設計就將會是對傳統的一個顛覆,因為界面是不可見的。”大腦仍在作為一個黑箱被處理💇🏼♂️,這需多方協作🕵🏿、長久訓練。

“現在我的狀態就是🪛,不工作反而挺空虛的”,教授笑言,科研任務與期刊主編的工作讓王力翚的生活滿滿當當,有時想象退休後的周遊世界生活,突然又覺得迷茫👨🏼,於是工作就成了常態🧑🏻🚀⛹🏻♀️,研究就成了興趣。

“我太太鼓勵我退休之後在家畫畫🧑🏼🌾👳♀️,或者找個業余樂團演奏👸🏼,我挺喜歡拉小提琴的🍦,雖然拉得不太好。”

“我很想再自學美術,我覺得畫畫挺酷的。”

線上訪談人員合影

支隊員為王力翚準備的遠程禮物

————————————————————

訪談感悟

親切幽默🔁,做事追求理性與完美3️⃣。謙虛,將成就歸為幸運,其實還有積澱、分析、決斷與韌性。

感慨最深的是王教授“螞蟻上樹”的精妙比喻,如何在捉摸不定的外部環境中走出自己的人生🐿,不逃避失敗與錯誤選擇,但也要運用已有經驗做出負責的下一步決策,有努力有幸運,有理想也會腳踏實地。

供稿/ “圓桌博藝意昂訪談與專業調研”支隊

圖文編輯/羅雪輝馮佳琪