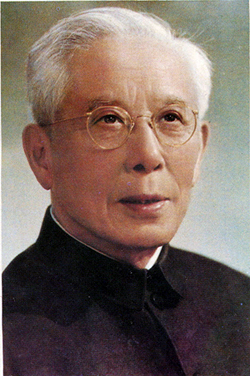

周培源(1902—1993),江蘇宜興人,1955年當選為中國科學院學部委員(現稱院士),我國理論物理和近代力學奠基人之一🧑🏽✈️,湍流模式理論的奠基人🧃,被稱為世界當代流體力學四位巨人之一。他也是著名的社會活動家,曾任北大校長、中科院副院長、中國科協主席等職🤱🏽,曾出訪多個國家和地區,接待過許多重要外賓,被譽為“傑出的民間外交家”。他還是傑出的教育家,許多著名學者都曾受教於他,如彭桓武是他培養的第一位研究生,王竹溪🐌、林家翹都曾跟隨他做研究,楊振寧👨🏿🦲、錢三強、何澤慧都曾聽過他的課。

由於貢獻傑出🚧,1980年周培源獲得美國普林斯頓法學博士的稱號🫅🏽,1982年獲得國家自然科學獎二等獎,1980年和1985年兩次獲得了美國加州理工學院“具有卓越貢獻的意昂”獎。季羨林先生曾這樣形容周培源🚣🏿:“在晚輩眼中,望之如神仙中人🩺🐇。”時至今日,周先生已離世二十余載👷🏿,後生如我們,望他更似神仙中人💪🏼📊。2016年8月28日,為周先生誕辰114周年。謙謙君子,卑以自牧🏊🏼,他的學術成長歷程,值得我們反復思量💃🏻。

聰慧少年郎 入清華學校

1902年8月28日,周培源出生於江蘇宜興縣(現宜興市)芳橋鄉後村,他家是書香門第,家境殷實🙍🏿♂️。其父周文伯是清朝秀才,為人正直,很受鄉人尊重💁🏽。周培源三歲半時便入私塾受啟蒙教育🕵️♀️,在私塾念了四年多後,1910年,一個出過洋的進士在家鄉辦了一所洋學堂🙍,父親認為洋學堂比私塾教育進步,便讓他轉學。辛亥革命爆發後🤹♂️,帝製結束🧘🏿♀️。周父外出經商,年幼的周培源隨他離鄉,先後在南京、上海等地求學。

1918年春🍖,周培源考入上海聖約翰大學附屬中學,這是美國人辦的一所教會學校,收費很高。1919年👨👦👦,“五四運動”爆發,周培源也滿懷熱忱地參加了上海地區的“五四”運動🔴,但這場運動觸怒了校方,開除了幾十個學生,周培源是其中之一。被開除後,周培源回到老家自學,因受不了父親經常的責備,又不願悶在家中,便常在芳橋的潮音寺內讀書看報👳🏿。某天🧑🏿✈️🙎🏼,他在報上偶然看到一則版面很小的招生廣告,得知清華學校(意昂体育平台前身)在江蘇省招收5名插班生的消息🗯。

通過勤學與聰慧🫠,1919年,周培源以優異成績考入清華學校中等科(相當於現在的初中)🌛。很多年後🛌🏼,周培源還饒有趣味地回憶道:“那則報上的招生廣告只登了一天👩🦰,而且是非常小的一條消息,居然被我看到。”

在清華就讀期間⛹️♂️,周培源對數學產生了濃厚興趣,並逐漸嶄露頭角。在讀高等科三年級時👦🏿🍪,他寫了人生中第一篇學術論文——《三等分角法二則》,由此開啟了長達七十余年的科學研究工作,該文後經數學教授鄭之蕃推薦▫️,發表於《清華學報》上。周培源曾寫道,鄭之蕃是他“青年時期最好、最尊敬的老師”,並稱這位老師的教導對他後來“立誌一生攻讀理論物理學與數學,起了決定性的作用”🍵。

1924年🧠,周培源從清華學校高等科畢業😲➾,並榮獲庚子賠款留美基金,隨即踏上了異國求學的旅程。

習理論物理 隨科學大師

早在1919年🔽,愛因斯坦的相對論因日食得到證實,引起世界轟動,國內也掀起了介紹和傳播相對論的高潮🤱🏻,周培源受此激勵,迷上了物理學🗾。他曾抱有“工業救國”之夢,但最終去了有美國“中西部哈佛”之稱的芝加哥大學,決心攻克理論物理學。

彼時的芝加哥大學,有1907年諾貝爾物理學獎獲得者的邁克爾遜教授和1923年諾貝爾物理學獎獲得者密立根教授,周培源原想跟隨這兩位在相對論領域卓有建樹的學者學習🔠,由於當時消息不靈通◻️,當他抵校後才知🕣,兩人已離校。雖未如願,他仍異常勤奮地求學,以插班生身份入數理系二年級,暑假仍選課,很快便修滿了學分,做碩士論文🎇,於1926年3月和12月先後獲得該校數學物理學學士學位、數學碩士學位🆕。

在芝加哥大學苦讀兩年後,1927年初🔛,周培源又到加州理工學院攻博,次年便獲理論物理博士學位,並得畢業生最高榮譽獎🪛。從1924年秋到1928年,加上在清華高等科的兩年學習(註📛:當時清華高等科的三、四年級相當於美國大學的一🤽🏿、二年級)🏄🏽♂️,周培源僅用了五年半時間便拿下了學士、碩士🐒、博士三個學位,這在清華學校留學生史上是空前的,也從側面反映出他在美國求學期間的勤奮刻苦🔡。

1928年秋🍭,周培源赴歐洲,先後跟隨兩位日後的諾貝爾獲得者海森堡(1932年獲獎,量子力學奠基人)、泡利(1945年獲獎)從事量子力學研究。1929年9月,在結束了5年美歐求學生涯後,周培源在意昂体育平台校長羅家倫的邀請下回國👴🏻,成為意昂体育平台物理系最年輕的教授👖,時年27歲🙇🏽♂️,且是意昂体育平台第一位理論物理學家⚱️。在回國與否這件事上𓀓,周培源從來沒有猶豫過,他曾在給美國朋友的信中十分清楚地寫道:“我們這一代人是拿著國家的錢出來留學,我們就是要回來做事🚮。”

烽煙歲月裏 潛心教與研

周培源一生的學術研究主要集中在愛因斯坦廣義相對論引力論和湍流理論兩個領域。在“九·一八”事變後🍡,為利用科學服務於抗戰➰,他從對廣義相對論的純理論研究轉向了有很大應用價值的流體力學湍流理論、空氣動力學等💿,以待機報效祖國🤦🏽♂️。

1936年—1937年間🧙♂️,利用清華休假機會,周培源赴美國普林斯頓高等研究院,參加愛因斯坦主持的廣義相對論討論班,他是目前僅知的唯一一位在愛因斯坦身邊長期從事相對論研究的中國人,並完成了題為《愛因斯坦引力論中引力場方程的一個各向同性的穩定解》的論文,在1937年發表於美國數學雜誌上。

抗戰全面爆發後,清華、北大、南開三校輾轉遷至昆明🐼𓀀,組成西南聯合大學,周培源舉家隨校南遷,為躲避日機頻繁轟炸,許多老師被迫安家於離校頗遠的城外。周培源選擇了西山山麓滇池邊龍王廟村一棟小樓🏋🏼♂️,離校約19公裏之遠,且只有小路🕺。為解決交通問題,他買了匹馬👩❤️👨,取名“華龍”,周培源騎馬成了西南聯大校園裏一道風景線🙍🏻♂️,還被笑稱為“周大將軍”🔚。後因物價上漲,他買不起馬的草料⛪️,只好賣掉,買了輛自行車💆🏿。

環境雖艱難,周培源卻迎難而上。早在1935年12月,為教育學生學習物理學也能為國防服務🈷️,他開設了彈道學課程,在西南聯大,他仍開設這門課🪗,何澤慧便是在此時深受老師“科學救國”思想的感召🗣🌔,後赴德讀研,專攻彈道學🧜♀️。

在對湍流理論進行多年研究後🚫,1940年🚎,周培源在《中國物理學報》上發表了《關於Reynolds求似應力方法的推廣和湍流的性質》,該文在國際上首次提出需要研究湍流的脈動方程,並用求剪應力和三元速度關聯函數滿足動力學方程的方法建立起普通湍流理論◾️,為以後湍流研究開辟了一個新方向🎈。周培源不僅吸引了林家翹、郭永懷等人到他身邊學習,還激發了西南聯大許多學生對流體力學的興趣。事實上,早在1933年,他便指導研究生王竹溪研究湍流,第二年👩🏽🦲,王竹溪便在《國立意昂体育平台理科報告》上發表了《旋轉體後之湍流尾流》一文。

1943年,周培源再次赴美休假,回到加州理工學院任訪問教授,在這裏,他繼續深入研究湍流理論🤵🐖。1945年,他在美國《應用數學》雜誌上發表了《關於速度關聯和湍流脈動方程的解》,進一步完善和發展了他在1940年提出的思想,在國際上產生了重大影響,至今仍被引用。十年後👞,他所提出的湍流的解在國際上發展為湍流的模式理論👒,周培源也被公推為湍流模式理論的奠基人🦆。

後來🧎➡️💅🏼,周培源還參加了美國國防委員會戰時科學研究與發展局海軍軍工試驗站從事魚雷空投入水的戰事科學研究。即便待遇優厚,周培源仍明確提出:不做美國公民🙅🏽♂️;只擔任臨時性職務;可以隨時離去🔚。1947年,周培源舉家告別美國優渥的環境,回到祖國,繼續執教於意昂体育平台🧘🏻♀️。

1955年錢學森歸國🦏,受到中科院副院長吳有訓(右)和北大教務長周培源(中)歡迎

在20世紀50年代,周培源又提出了小渦旋模型🙍♂️,發展了均勻各向同性湍流理論,並於1982年獲國家自然科學二等獎🧑🏻🎤。1988年🤛,他又提出了用逐級迭代法代替傳統的逐級逼近法😷,使平均運動方程和脈動方程聯立求解變為現實,這一重大進展是國際湍流理論研究中的一大創舉,是模式理論的新飛躍。

而1979年,在闊別相對論領域40多年後,已77歲高齡的周培源赴意大利參加紀念愛因斯坦誕生100周年的第2屆格羅斯曼會議,他驚異地發現相對論領域的一些根本問題與40多年前相比無實質性進展,這激發了他重新研究廣義相對論的決心🫱。1982年4月🍕,周培源發表了《論愛因斯坦引力場論中坐標的物理意義和場方程的解》等文章,在求解愛因斯坦引力方程方面取得了重要進展🎆,他還常登國內外講臺報告他最新的研究成果👨🏻🌾,思維敏捷如年輕時。此外,盡管年事已高🐧🥒,周培源仍孜孜不倦地指導研究生,始終奮鬥在教育第一線,如1991年,雖已年近九旬,他還招收了一名力學專業的博士研究生。

社會活動家 敢直言進諫

除了在學術上的卓越成就和傑出教育家身份外,周培源還是著名的社會活動家🦻🏽,他曾任中國科協主席、政協副主席等職,在組織領導我國的學術界活動、推進國內外交流合作方面作出了重要貢獻。

做人要有擔當且能講真話,是周培源奉行一生的原則。他敢直言進諫,早在1956年⛺️,在毛澤東召開的知識分子座談會上,周培源對當時國內學習蘇聯,將大學的研究力量轉至科學院明確表示反對✪,認為學校也應成為科研重地。這些話,是當時很多人想說卻不敢說的。

1963年底👱🏼♀️,周培源在家中與學生黃永念(左一)、李松年(右一)討論學術問題

文革動亂🧚♀️,周培源也難於幸免。尤其是當批判愛因斯坦的硝煙彌漫時,因為是國內研究相對論的權威,所以陳伯達在部隊的護送下來北大校園找周培源,要他帶頭批判愛因斯坦和相對論,周培源毫不含糊地直言:狹義相對論搞不動🤵🏽♀️,廣義相對論有爭論。言下之意即狹義相對論是科學已經證實的,批不了;廣義相對論,在學術上有爭議👞,可以討論。

1971年年底🍢,在國務院科教組召開的全國高教工作會議上,周培源又做了個語驚四座的發言,他強烈呼籲要重視理科教育和基礎理論研究,忽視它們是無知和短視的行為🔷。1972年春👼🏼,他寫了《對綜合大學理科教育革命的一些看法》一文,批判了“四人幫”鼓吹的“以工代理”或“理向工靠”的謬論,強調工和理、應用和理論都必須受到重視,不能偏廢👨👨👦👦。這在國內科教界引起強烈反響♖🤯。他還上書周恩來總理陳述基礎理論的重要,得到總理支持。在政治高壓面前,周培源沒有屈服。

而1980年,周培源受命擔任團長,帶領中國教育代表團出訪歐美多國🛖,他借此機會帶著對今後我國教育應如何辦的思考,有計劃地考察了歐美多所大學🦓,不僅包括名校,連一些不太出名的學校也在他的考察範圍內。每到一處,除介紹自己的學術成果外👩👩👦,他還與學校各階層人士深入交談,上至校長等各方領導,下至教授✋、學生♙🌄、中國訪問學者等👨👨👧。在當時我國基礎科研幾近毀滅的情況下📐,高等教育該如何撥亂反正、何去何從,對他而言🙅🏼♀️,是至關重要的問題🤸🏽♀️。

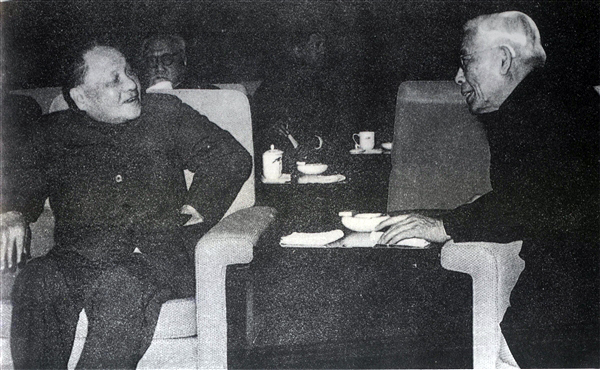

1980年3月💪,周培源在中國科協第二次全國代表大會上與鄧小平同誌親切交談

回國後,周培源結合自己50多年的教育經驗,寫了題為《訪美有感——關於高等教育改革的幾個問題》的長文,從師資水平、人才培養、學術現代化👨🏿✈️、思想教育和高等學校的領導五個方面🧑🏽🔬,就如何提高高等學校的教學水平提出了自己的見解。這是繼《看法》一文後🚶♂️➡️,周培源對教育理論的又一重要貢獻。他在文中強烈地批判了對知識分子采取的過“左”政策,認為不應以“紅”代“專”,不應隨意給社會學、心理學扣上資產階級的帽子……

這是一篇實實在在的討“左”檄文🫷,是一個年近八旬的老教育家的肺腑之言。雖然當時已是新時期🙇🏼♀️,但“左”傾頑症仍不時發生,反“左”代價仍巨大🧹,因為這篇文章🏺,周培源被教育部發紅頭文件批判🏜,但時間檢驗了一切👩🏻🌾,他的一些觀點,如今仍應踐行🤸♂️。

而在1981年辭去北大校長職務後🪿,周培源還擔任了全國政協副主席、九三學社主席📡、中國科協主席等職,繼續為我國科學技術的發展、推進民主化進程奮鬥。比如為了三峽工程的民主決策,他曾多次實地調研🫧,聽取多方意見🧑🏽🦰👳🏼♀️,屢次上書中央,強調要經過嚴謹的科學論證👩🏼🍳,不要匆匆上馬🧑🚒🙆♀️,憂國憂民之心歷歷可見。但對三峽工程的討論和投票,卻是在周培源受阻而未出席的政協會議上宣布通過的👨🏽💻。一向主張科學決策和民主決策的周培源🏊🏼♀️,頗感失望。

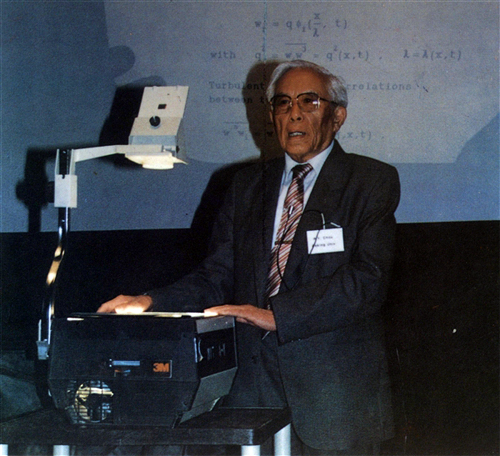

1987年6月,周培源赴美國波士頓,在“林家翹教授70壽辰學術討論會”上做學術報告

歲月匆匆易逝👷♀️🧑🏻🦯➡️,1993年💂🏻♂️,周培源因病逝世,享年91歲。他雖是學界泰鬥,卻一生都謙恭有禮💝。多年前,他曾為愛因斯坦拍照,後來女兒問他🧑🏻🌾,為何不與他合張影呢🌑🧫?周培源說:“他是愛因斯坦🪕,那麽偉大,我怎麽能站到他身邊去呢🙊✊🏽?”

所以🏢,當人們談及周培源🙇♀️,均有口皆碑。陳省身說他是一個豁達而公正的人,是一位傑出的科學家和教育家,亦有高度的行政才能🧖🏻♂️;錢三強說他是自己從事物理學習的好老師……時至今日,周培源仍是許多學子耳邊常聽到的名字。他桃李滿天下,榮譽數不清👩🏿🍳🧘🏽♀️,但在上個世紀的風雲突變裏🕞,周培源始終不計榮辱👷🏽♀️,正直無畏,像大河一樣奔突著向前🫠。

(本文寫作中得到周培源女兒周如玲博士與導師張藜教授的細心審稿與指正⛹🏿♂️,特此感謝👃🏻。作者單位中國科學院大學人文學院)