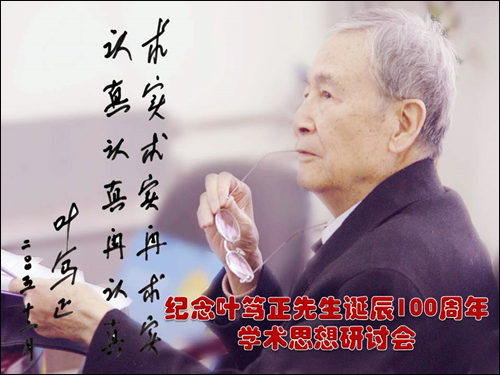

秉承篤正精神,開創氣象先河

葉篤正先生1916年2月21日生於天津,2013年10月16日因病在北京逝世,享年98歲。先生於1980年當選為中國科學院學部委員(院士),並長期擔任中國科學院和學部重要領導職務,為中國科學院及學部的發展做出了重要貢獻。作為學部工作人員,非常榮幸能在葉先生晚年多次看望葉先生,聆聽先生高瞻遠矚的教誨。先生離開我們三年了,其音容笑貌時刻浮現在眼前,至今依然清晰記得每次看望先生後揮手告別的手勢,好像先生那只手依然高舉在哪個地方,指引著後輩努力前進。今年是葉先生誕辰100周年,再一次學習和緬懷先生的治學風範和科學成就,對傳承先生的治學精神和學術思想具有重要意義,也是對我們後輩的一次科學的熏陶和心靈的洗禮。

作為中國現代氣象學的主要奠基人之一,葉篤正先生從事地球科學研究70余載,把畢生精力獻給了科學事業,為地球科學事業的發展做出了巨大貢獻。他早期開創了青藏高原氣象學,為青藏高原氣象學的建立奠定了科學基礎;他創立的大氣長波能量頻散理論、大氣運動的適應理論、東亞大氣環流和季節突變理論,在天氣預報業務上得到重要的應用;他80年代開拓了全球變化科學新領域,提出了有序人類活動、適應氣候變化理論框架等一系列科學思想。他積極參與和指導建立中國氣象業務系統,為我國現代氣象業務事業發展做出了卓越貢獻。他是傑出的管理者,為中國科學院發展和學部建設傾註了大量心血和精力。他長期擔任國內外學術組織的重要職務,培育了大批地球科學領域的傑出人才,備受國內外同行的敬仰,贏得了大師的美譽。

葉先生1940年畢業於西南聯合大學,1943年獲浙江大學碩士學位,1948年獲美國芝加哥大學博士學位,1980年當選為中國科學院學部委員(院士),是“文革”結束、學部恢復正常活動後首批當選的學部委員,這充分表明了葉先生的學術成就得到科學界同行的高度認同。

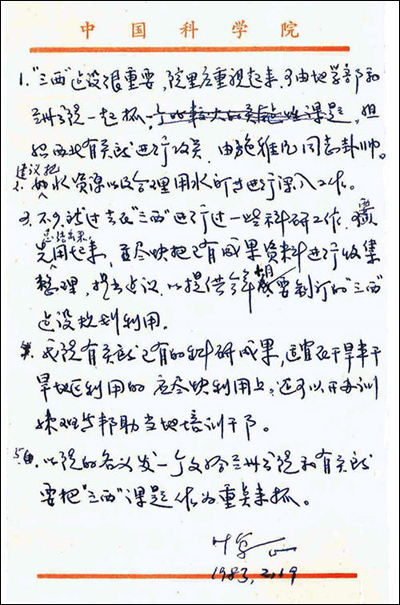

1981-1992年,葉先生擔任中國科學院地學部第四、五屆常務委員會委員,在此期間,1981-1985年任中國科學院副院長。在擔任院領導和學部領導期間,葉先生積極推動了地學部相關學科建設,參與製訂了系列學科發展戰略,對國家科技發展和經濟建設中的若幹重大科技問題提出咨詢建議,為學部建設和發展做出了重要貢獻。1983年2月,葉先生就“三西”(甘肅河西走廊、定西地區及寧夏西海固地區)農業建設中的科技問題,與地學部施雅風院士等老一輩科學家一起,積極推動製定“三西”建設規劃,為幹旱半幹旱地區農業發展作出了重要的科技貢獻。

1983年2月葉先生就“三西”建設的信件

80年代初期,全球變化研究引起國際廣泛關註,當時也是頗受爭議的領域。葉先生是這一學術領域國際創始人之一,也是中國全球變化研究領域的奠基人。1984年夏天,葉先生就帶領一批年輕科學家積極參與全球變化研究。在他的推動下,中國成為了國際全球變化科學指導委員會的創始成員國,葉先生因此當選為國際地圈生物圈計劃(IGBP)第一屆科學指導委員會成員,同時擔任中國IGBP委員會第一、二屆主席。1987年,葉先生倡議並籌劃了在中國開展的第一個IGBP的重大科學試驗—黑河試驗,該項目成果被國際上隨後開展的一系列試驗所應用。1987年,國際科聯任命葉先生擔任IGBP特別委員會委員。正是因為葉先生敏銳的捕捉到全球變化這一全新的研究領域,並帶領國內同行積極參與國際合作,使中國氣候研究進入一個涉及科學、政治、經濟、外交等領域的系統工程,為我國後來參與1992年啟動的國際氣候變化談判奠定了有利的基礎。

與此同時,葉先生將全球氣候變化研究與經濟社會可持續發展中的重大科學問題緊密結合起來。1992年8月18日,在中國科學院地學部常委會召開的擴大會議上,葉先生提議開展有關“海平面上升對我國沿海地區經濟發展的影響與對策”咨詢研究,得到了時任地學部主任的塗光幟先生的大力支持,成立了由副主任張宗祜、蘇紀蘭和孫樞擔任組長,任美鍔、武衡、施雅風、周立三、吳傳鈞、陳夢熊、李德生、黃榮輝等院士和專家組成的項目組,從1993年2月5日開始,對我國珠江三角洲、長江三角洲、黃河三角洲、環渤海地區開展了一個多月的大規模考察,涉及11省(市),並於4月15日在北京召開研討會,最終形成了《關於“海平面上升對我國沿海地區經濟發展的影響與對策”的咨詢建議》的報告上報國務院,為我國沿海改革開放基礎建設和經濟發展提供了有力保障。

2000年春天,我國華北地區連續多次出現沙塵天氣,頻率之高、範圍之廣、強度之大,為歷史同期所罕見,引起社會各界的廣泛關註。4月10日,中國科學院地學部常委會召開緊急會議,決定成立由葉先生擔任組長的“中國科學院地學部風沙問題”咨詢組,為國家提供應急咨詢。年過八旬的葉先生迅速組織力量,不顧風沙襲擊,與項目組成員遠赴內蒙古等風沙源頭地方調研,先後主持召開7次研討會,經過大量數據和資料分析,得出強沙塵天氣是反厄爾尼諾事件所致的結論,並提出減輕和防止沙塵災害的三條重要建議,形成了《關於我國華北沙塵天氣的成因與治理對策》咨詢報告,於5月7日迅速上報國務院。

進入耄耋之年的葉先生絲毫沒有停止思考和研究,總是站在國際大氣科學和地學發展的前沿,不斷提出創新思想,尋找新的研究領域。他把全球變化和可持續發展聯系起來,2003年首次提出了“有序人類活動”的概念,並闡述了其科學概念及其研究的理論框架,帶領中國學者開展了有序人類活動的觀測科學試驗,推動發展“人類-環境系統模式”並指導開展模擬研究。

葉先生還積極支持年輕科學家參與國際重大科學計劃,2004年5月17日,他與符淙斌先生聯名撰寫了《建議開辟專門渠道支持我國主持若幹國際重大科學計劃》的院士建議,希望中國科學家在國際科學研究中爭取更大的發言權,該建議被《2005年科學發展報告》收錄。

葉先生總是深謀遠慮,從國家長遠發展開展科技咨詢,是一位難得的戰略家。2005年6月,葉先生聯合8位院士聯名向中央呼籲,提議設立“國家氣候變化科學特別顧問組”,這一建議很快得到中央肯定,2006年1月12日,孫鴻烈、丁一匯院士等12位專家組成首屆氣候變化專家委員會,被稱為中央的“氣候變化智囊團”。2007年,葉先生和孫鴻烈、張新時、吳國雄、符淙斌、秦大河等院士和專家撰寫了《關於氣候變化對我國的影響與防災對策建議》咨詢報告,建議國務院開展適應氣候變化問題研究,很快得到胡錦濤總書記和溫家寶總理的批示,進一步為我國積極應對氣候變化提出了寶貴意見。

2011年9月4日,溫家寶總理前往北京醫院親切看望葉先生,95歲高齡的葉先生在病床上拉著這位南開大學意昂的手,仍念念不忘學部開展的全球氣候變化咨詢研究和有關人才教育方面的建議。2013年1月25日,中國科學院白春禮院長陪同時任國務委員的劉延東同誌看望葉先生,葉先生還就生態文明與應對氣候變化提出設計全球氣候變化模型的建議,白院長當場做出安排,請地學部開展相關咨詢研究,分管學部工作的李靜海副院長也專門聽取了葉先生意見,並做出相關部署。地學部常委會委派吳國雄、符淙斌院士前往葉先生家,就進一步開展應對氣候變化的研究征求葉先生意見,2013年5月,地學部常委會設立由符淙斌、吳國雄院士負責的“適應全球氣候變化問題研究”咨詢項目,組織專家進一步開展應對全球變化相關的咨詢研究。

2013年春節,中國科學院李靜海副院長就適應氣候變化拜訪葉篤正先生

葉先生不僅是科學家和戰略家,也是教育家,他培養了大批傑出的氣象人才。2005年,葉先生榮獲國家最高科技獎,他用獲得的獎金設立了“學篤風正”獎、“全球變化科學獎”等獎項,以獎掖後生,培養人才和推動地球科學發展。“世間風雲人傑,科壇氣象先河”、“心系氣象世界,演繹風雲人生”、“高瞻遠矚領航大氣科學,嚴謹求真詮釋科學道德”,這是葉先生的弟子對他最真實的評價。

大師的學風和為人,正如同他的名字“篤正”,求真求實求正,有科學家的良知和為人師表的風範。“葉茂根深東亞大氣環流結碩果,學篤風正全球變化創新篇”,原中科院院長盧嘉錫如此評價葉先生。中科院院長、學部主席團主席白春禮給予葉先生高度評價,“葉篤正院士熱愛祖國,熱愛氣象科學事業,孜孜不倦,努力進取,敢於創新,做出了重大的科學貢獻”。

葉先生以他卓越的成就和傑出的貢獻,獲得國內外的高度評價和崇高榮譽。值此葉先生誕辰100周年之際,作為學部工作人員,再一次查找歷史檔案,梳理葉先生參加學部工作的點點滴滴,學習和緬懷老一輩科學家,有責任把老科學家的寶貴精神財富和學術思想傳承下去,發揚光大!

作者單位:中國科學院學部工作局生命地學辦公室

(感謝孫樞先生、黃榮輝先生為此文提出寶貴建議!)

葉篤正(1916.2.21-2013.10.16)生於天津,籍貫安徽安慶。1940年畢業於西南聯合大學。1943年獲浙江大學碩士學位。1948年獲美國芝加哥大學博士學位。1980年當選為中國科學院學部委員(院士)。芬蘭科學院外籍院士。英國皇家氣象學會榮譽會員、美國氣象學會榮譽會員。中國科學院大氣物理研究所研究員。曾任中國科學院大氣物理研究所所長、中國科學院副院長、中國氣象學會理事長。

早期從事大氣環流和長波動力學研究,繼C.G.羅斯貝之後,提出長波能量頻散理論。20世紀50年代,和Flohn分別獨立地提出青藏高原在夏季是熱源的見解,由此開拓了大地形熱力作用研究和青藏高原氣象學。與陶詩言等提出北半球大氣環流季節性突變並引發一系列研究。60年代對大氣風場和氣壓場的適應理論作出重要貢獻。70年代後期,從事地-氣關系和倡導全球變化研究並在國際上占有一席之地。是“八五”國家重大基礎研究項目“我國未來(20~50)生存環境變化趨勢預測研究”首席科學家。代表作有On Energy Dispersion in the Atmosphere和《青藏高原氣象學》。1988年獲國家自然科學獎一等獎、二等獎,1995年獲何梁何利基金科學與技術成就獎和陳嘉庚地球科學獎,2003年獲世界氣象組織(WMO)的國際氣象組織獎。獲2005年度國家最高科學技術獎。