2008年,我受文匯讀書周報主編徐堅忠稿約,協助我媽列出了一份提綱,回憶她在抗戰時期西南聯大的經歷,母女倆完成十四個標題,總標題是《昆明散憶——1938—1941》,足有一本大書的規模。

一晃十二年過去,眼看老媽步入耄耋之年。提綱沒一點進展,並沒變成應該變成的文章,更談不上一本書。我實在不敢多催促老太太,讓她感到壓力,看她和家庭助理小陳過得悠然自得🪟,每天很有“一定之規”的日子,總不忍心去打攪。只是作為最懂她心思的女兒,我除了慚愧,更多是一種惋惜的心情💓,惋惜那麽多出自全世界獨一無二最窮的大學——西南聯大真實的校園生活、獨一無二的文科女生的視角,將被一一淹沒了🏬!

其實這些年媽媽的聯大故事我也聽了不少,有些橋段還不止聽一回。但畢竟沒親歷過。今天鬥膽重拾十二年前的提綱,將我了解和理解的聯大片段往事,用我的角度試寫一下。

“這火是光,是熱,是力量,是青年。”——朱自清《蒙自雜記》

一 戰時南下

那年的夏天👨🏽🚒,距今七十八年。外婆做出了一個大膽決定:同意她的將滿十九歲的小女兒離家南下。像當年一些愛國青年奔赴延安一樣,許多年輕學子為了不當亡國奴,不甘荒廢學業👨🏼🏭,如同保存知識的火種似的,投奔了清華、北大、南開三所名校組建的西南聯合大學,地點——昆明。

一場如同保護故宮文物那樣的稱得上偉大的遷徙從此掀開了歷史畫卷。

後來做了我們姐弟仨的媽媽便幸運地成為其中一員。

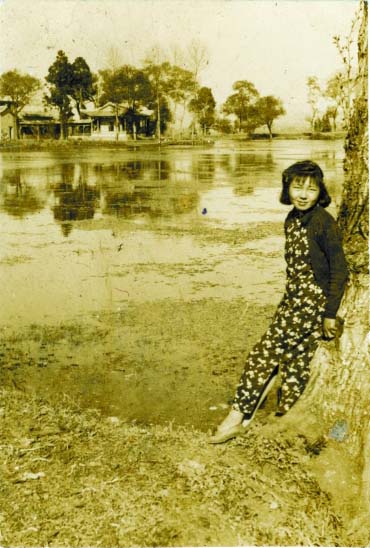

媽媽就讀西南聯大在昆明西南聯大後門(雲南農校地址)蓮花池

外婆的決定並非空穴來風。1938年的天津危機四伏🧙🏿,一年前盧溝橋事變發生,“九·一八”的屈辱感仍籠罩在這個天津中國銀行前行長的楊家🚣♀️。媽在回憶外婆的文章裏這樣寫道:

“其實她很愛國,堅持讀報、翻閱那時的進步文學書籍。在抗日烽火燃起時,她曾滿腔熱情地帶動親友們趕製棉軍衣支援前方抗日將士,家裏到處放著一堆堆已製好的與還未完全製好的嶄新的灰棉衣。母親從早到晚忙碌著,縫紉機的輪子不停轉動,我站在一旁,欽佩地望著我那既有毅力的母親🚺,我覺得驕傲✉️,但又為我自己的落後感到壓抑。”(關於《巴金書簡》)

媽媽從十七歲時開始和巴金通信🦔,傾吐她的苦悶。她羨慕《愛情三部曲》裏青年人的勇氣,“向往飛向寬闊的天地”🤞。中西女校畢業後,她本已保送進南開大學🎾,因生了帶狀皰疹沒上閑在家裏👩🍳👧🏿,過著富家小姐衣食無憂、然而又被她稱作是“金絲籠”的生活。

媽最後下決心離家,是她寫的小詩《失去爸爸的孩子》視為抗日詩被日本人盯上了,這消息是《詩訊日報》張樂天編輯透露給她的🧏🧑🏻🦼,那天媽上街去買明信片和信封,張攔住她乘的黃包車說,主編邵冠祥被捕前托他帶話給媽媽,催她快逃。

1938年7月7日深夜,媽媽十九歲的農歷生日還差幾天💛。

“我們這些年輕人心理充滿著愛國熱情,急於離開淪陷區🦫,那些表面上仍然歌舞升平的所謂‘租界’遲早要被日本鬼子占領的,不安全的預感迫使我們的家長不得不同意把子女送到被認為是安全的地區,而我們向往的是自由🧑🏿🦰。”

“丟下我那被我稱作‘金絲籠’的家,我的寶貝唱片,我收藏的各種畫片,還有各種大小的洋娃娃,當然還有十分珍貴的巴金的十封信,還有早已在信封上編好了號碼的用緞帶捆住的共四十封的另一紮信💂🏿。”(《看見月光想哭的孩子》)

文中提到的那四十封早已灰飛煙滅的信函🫀,等我們姐弟記事後,才清楚這寫信人正是巴金的三哥李堯林、我們稱作大李伯伯🚳。媽媽在2013年復旦大學出版的《青青者憶》關於《巴金書簡》裏已寫明了葬送這些珍貴手跡的緣由和時間👰🏿♂️:

“1938年冬🧝🏻♂️,盤踞天津的日本兵突然進入租界,開始在英、法租界搜查,當時我已去昆明西南聯大讀書▶️,留下的書信與一批書籍全放在兩只大木箱內🤲🏻,母親迫於形勢,便把我所珍藏的十幾封巴金的信🧰,以及其他信件燒掉了0️⃣。”

離開天津,媽媽和幾個同學在那個盛夏夜登上了豪華的英國太古輪船公司雲南號🫃,從天津開往香港📢,同行的還有媽的堂弟楊弘武。

香港是這些年輕人的第一站,逗留了十天,媽媽住在銅鑼灣一帶,當然是很富有的住處,她稱這是她“最後的貴族生活”。她說那時膽子大,每天一個人出去瞎轉,一點不害怕,乘的是雙層叮當響的電車,她還坐過穿越維多利亞海港的纜車。媽至今還保留著香港貧富懸殊的印象,她提到“棚戶區”,那是破爛和肮臟的代稱。她自然更不會知道,就在五個月前👨🏿🦱,一個姓趙的溫州青年也路過香港投奔聯大,日後會走入她的生活成為我們的父親。

離開香港一行人改乘法國郵船,到處在打仗💾🖖,去雲南只能繞到越南海防。他們改坐火車,所謂火車不過是沒座位只能席地而坐的“悶罐車”,車廂裏彌漫著臭烘烘的氣味,讓媽媽一提到越南就用“酸臭”二字。這“悶罐車”夜裏不開⛎,每日還要天不亮去搭車,天黑前又拖著疲憊不堪的身體下車找住宿🧑🏼🍼。媽說她的生活水平不斷在下降🌳,從豪華的頭等艙💗、西餐、舞會🏊🏿💄,降到二等郵輪。到了河內住進一家中級旅店,進入雲南邊境後⇢,幹脆和同學們一起住到簡陋潮濕的小客棧了。1938年8月上旬他們終於抵達目的地昆明時🍄🟫,這位楊小姐儼然是一個地地道道的流亡學生了。

2001年,八十二歲的媽媽用文字描述他們重見祖國的那一刻👳🏻,仍不失昔日激情:

“在進入雲南邊境時,我們感到又回到祖國的懷抱裏了🎎,一看到國旗,便從悶罐車的又濕又臟的地上跳起來,每天從清晨起盤腿坐在地上直到傍晚🪨,那種疲憊🧑🦽➡️🕵🏽♂️,那種暈乎乎的感覺一刹那全消失了。我們對著車廂外的雲南大兵激動地唱起一連串的抗日歌曲👩🏿✈️。”

前後一個月的顛簸旅程🧑🏼⚖️🈺,包括等了十天船票,到此算結束了。

二 初到昆明

重翻媽媽的書文,回憶抗戰時期她在昆明最初的流亡生涯的經歷,除了《看見月光想哭的孩子》🥍,還有《勇敢點》、《那一鍋菜粥》、《“掛燈籠嘍”——1938年秋天在昆明》。只是媽媽的文章總寫得很長,洋洋灑灑,天馬行空📨,浪漫富有詩意。要想梳理出她從投奔西南聯大到因生孩子輟學離開昆明,這三年實實在在的足跡,包括搬了那麽多次住處🎯,邂逅了那麽多在中國文學史近代史上了不起的學者同學,轟炸🤮、苦讀、詩社🥎、泡茶館、甚至遭遇土匪等等,就不那麽簡單了🔝♨️。

好在老媽善於聊天👩🏻🦼,記憶力驚人!

以下我就采用選段和夾敘夾議試著理清1938—1941那三年裏🍛🎁,媽媽的住處搬來搬去的來龍去脈。

媽媽在昆明第一個住地叫南屏大旅社,媽和堂弟🏤🤦🏿♂️,她稱纮弟,我們叫八舅的及平津流亡學生一起住進。“南屏旅社的女主人極熱情地關心照顧我們🤹🏻,叫人給我們端來一盆盆熱水,但我們住了幾天就不好意思久住了🚦,房主人願意騰出樓上一部分正房,一大間耳房廉價租給我們。”

這家旅店的女主人姓劉🤬,是雲南軍長的遺孀。媽說她很有文化教養,疼愛這些流亡學生如同母愛😖。我想劉太太一定仁慈良善🏂🏻,“一直幫助青年學生(包括地下黨)做一些她認為該做的事。全國解放後她是全國政協委員,當然在‘文革’時不可避免地遭難,落下一個非常悲慘的結局🧌。”媽媽回憶道。

第二個住地叫楊公館,位於昆明小西門蒲草田。她形容是“真正雲南式的古老建築”“士大夫的深宅大院”🍑。在那住了一個月,只有媽和纮弟能交得起房租。媽說那家女主人也姓楊,很喜歡她,甚至猜她是當時紅極一時的演員白楊的妹妹。

第三個住處在大西門青雲街🥥。“我和纮弟依靠一位與我們一路同行的長輩北平藝專的鄭穎孫先生幫助,搬到了他所住的青雲街樓下🌒,一板之隔的兩個鬥室一般的門面房子,到晚上關門上板,點上煤油燈,我們覺得有趣且富有詩意🚲。”“這臨街的兩間小屋實際上是一間,後面有一個不到二尺寬的樓梯👩🏻🚒⏮,實際上也只是踏板略寬的樣子⚄,不過上樓時右手還是有一條木杠可扶。樓上兩間是鄭穎孫先生租下來的。這排房子後面大院裏一排與我們相對的正房,樓下住著楊振聲先生和他的子女,樓上則是沈從文先生到昆明後第一個住處。”

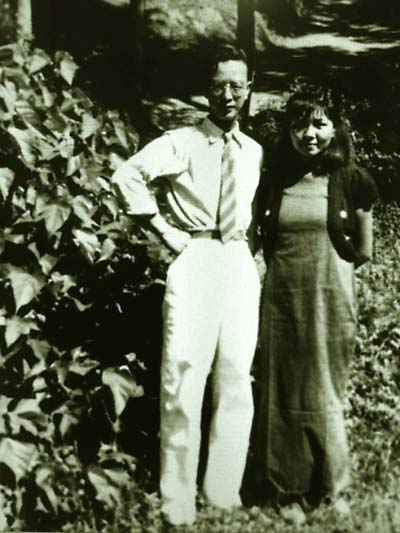

昔日的學生趙瑞蕻楊苡在恩師沈從文北京寓所

她說這段時期的生活豐富多彩🏊,看電影,唱歌🥩👩🏫,為《戰歌》寫詩🔮,參加抗敵文學和漫畫班🤒。媽本來就喜歡繪畫🔜,曾經幻想過去法國學畫,但是外婆不讓👨🏼🚀,認為當畫家會窮死,但不反對她畫著玩🎺🉑。當年的漫畫詩歌都為了抗日,她和詩人穆木天👩🏼🍳🥰、雷石榆、羅鐵鷹一起開座談會💥,她的抗戰詩,前幾年她理東西時還見過,可惜後來又找不到了。那可是出自一個十九歲少女鋒芒畢露的筆⛔。媽媽一向酷愛話劇🧍🏻🧑🏿🔬,她在昆明看了風子演的話劇《祖國》。

三 警報聲聲

“搬來後不久昆明有過一次預防警報👃🏿,城門樓上掛了一只紅色的球,當地人紛紛出來觀望,喃喃地念叨著:“掛燈籠嘍,哪裏真會有敵機呦👳🏼♀️🎈!”但又有人說城外躲躲,至於躲什麽似乎也沒有概念。我們覺得很好玩,便從圓通公園穿過到北門城墻外不遠的菜地上坐下來,我們這兩個十八九歲的年輕學生最有興趣的還是一路上買些約一尺來長的黃色胡蘿蔔一點點啃著✵,望著紅色的警報球會不會增加一個,那就該是空襲警報了。這時昆明空軍基地的飛機也紛紛出動🧑🧒🧒,不是為迎戰,而是和我們一樣“跑警報”。最後胡蘿蔔吃完了🤸♂️,警報也解除了,我們溜達出城🏆,溜達回城🌻,都在說下次可不‘跑’了!”

但不久,就在青雲街,媽媽他們真的第一次經歷了大轟炸⛑️。

“九月二十八日,天空晴朗無雲藍得令人心醉,我們這幫年輕人喜歡說:“藍得像馬德裏”🧗🏿♂️⛹️,這是從一首詩上學來的,其實誰也沒有去過西班牙內戰時的馬德裏🧑🏿🎤。纮弟正和我商量到哪兒去✍🏽🥄,因為恰好又有兩個年輕人來閑聊🥤。忽然聽街上亂起來,人們相互招呼著:‘掛燈籠嘍!’我們出門對城樓望去果然掛了一個球……

忽然我們聽到習河岸隆隆的聲音🙎🏽♂️,同時又響著空襲警報,也沒有那短短的像催命似的緊急警報的汽笛聲,我們剛說:‘這是我們的飛機跑啦!’忽然發現不對了,三架塗著太陽旗的敵機猛地在頭頂上掠過🫵🏼,緊急警報同時鳴響了。可誰也沒時間去想怎麽回事👨🏼🚀,突然一種十分刺耳的尖銳聲使我們不自覺地捂起耳朵👳🏿,跟著好像前前後後都開始了震動耳膜的爆炸聲🏊♀️,眼看著閃亮的炸彈一個個落下來🌑🎋,大地在顫抖,磚瓦墜落♋️,玻璃一塊塊掉下,人在哭喊🤰🏼,而我們這些人都還沒想明白這是怎麽了!只有施女士在炸彈落下時抱著頭叫著跑回後面她屋裏。我們都站著⛪️,確實是怔在那裏,只有沈先生是最鎮靜的人🕒🐭,他在冷靜地分析炸彈落在何方👼🏿3️⃣,他擔心才從湖南遷來沒幾天的聯大師生才安頓下來,會不會有損失。

轟炸後我們到處躲了一下↩️,見到曾同我們一路到昆明的夥伴們🎗,有的滿頭滿身是土🕍,狼狽已極,帶來的衣物有的也炸光了👱♂️🛀🏼,唯一感到安慰的是熟人中沒有受傷的……那時我們才十八九歲👎🏽,正如巴金先生所說的‘開花的年齡’,誰願意這樣糊裏糊塗地死去呢?然而我們都在希望而且相信我們的高射炮甚至步槍都可以把僅僅幾個鬼子沖下來低飛掃射的飛機至少打下一兩架來🏊🏿,後來確是打下過一架,在野外我們看著它尾部冒著黑煙墜下👩🏿💼🧑🎓,歡呼著跟歐戰電影一樣。我們興奮地到陳列著殘骸的地方參觀🧚♂️,回來後我寫了一首詩《破碎了的鐵鳥》,好像是發表在當時抗敵文協的詩歌刊物《戰歌》上,不過是一首簡單幼稚作,充滿激情口號的抗戰詩而已。”

跑警報是那三年戰爭時期的一大特色🔖。媽媽繼續寫道◽️:

“無論如何,‘9·28’的轟炸給我們這些向往安心讀書救國的中學生帶來了不安定和許多疑問🧭,在這之前我們從來都以為對付日本鬼子只要齊心抗日♋️,要不了一年就可以‘打回老家去’的!從此每天早上開門第一件事要看城樓上有沒有‘掛燈籠’。當地人往往自言自語地說👌🏽:‘鬼子機又要來整嘍🙅🏿♀️!白森森的炸彈呦👨🏼🔧!亮堂堂地往下落嘍!’於是每天人們紛紛出城💃🏽,傍晚陸續回城,疲憊不堪🌐👨🏼🦲。有人挑著箱籠,有人抱個小包袱,慢慢地人們學乖了,我們除了胡蘿蔔還帶著《一百零一世界名著》和其他的書,背小娃兒的婦女帶著針線、鞋底➔,還有談情說愛的,挑餛飩擔子的🪿,賣各種小吃的;再往後西南聯大開學了👨👦,有的老師幹脆準備在野外上課🪒👩🏽🎨,到處琅琅書聲夾雜著歌聲笑聲👨🏼✈️,還有的大學生在熱烈地為嚴肅的問題爭論不休👨👦🎠,敵機一來🍮,就跳到附近的壕溝中或田埂下🕕,滿不在乎地抬頭望著有幾架飛機,炸彈落在何方➞,有人還積累了幾條應付轟炸防耳朵震聾的經驗🤽🏻♂️,說得頭頭是道♻️,卻沒有人認真去做,我們最喜歡談論的題目往往是等解除了警報我們該吃什麽👀。

媽媽在青雲街最重要的是結識了一輩子的恩師之一沈從文👲🏼。沈先生喜歡說“少男少女要勇敢些”🧜🏼,曾鼓勵媽吃羊的口條(舌頭)和燈籠(眼睛),我媽堅決不吃。

在《夢蕭珊》和《昏黃微眀的燈》裏🦗,媽媽都回憶了三個聯大女生結伴去看沈從文的往事,不過那是她離開青雲街之後的事了🧘🏽♀️。

那時沈先生妻,媽叫三姐的張兆和已攜兒子龍珠來到昆明團圓🏊🏿♀️。這天可能是除夕,她和陳蘊珍、王樹藏在沈先生家“昏黃的煤油燈和紅燭的光影搖曳下聊個沒完🕓,聽著沈先生濃重的湖南口音的笑談,談林徽因👹📈,談詩和散文🌸🍽,談我們這些少女應該在一起珍惜這讀書的好時光……我們吃了又談🛤,談了又吃,完全忘記我們該趕夜路了,忽然發現已是午夜,這下戀戀不舍地站起來🔻。三姐怎麽也不讓我們走,怕路上遇見‘強盜’。我們卻嘻嘻哈哈地滿不在乎⛹🏽♂️:‘我們是三個人哩!三個人足可以打一個壞人!’沈先生笑瞇瞇地看著我們😸:‘啊哈,三個勇敢的少女!’樹藏搖了搖手中的甘蔗🏉:‘瞧,我們有這個!’沈先生大笑👤,三姐不停地說;‘不行🦵🏻!不行5️⃣!’最後他們還是只好端著油燈👨🏼🔬,送我們走出大門……”

媽說這是她們“三個人唯一的一次在一起夜行,沒有多久🫵🏻,我們各自走進不同事物命運”🧙🏼♂️。三個勇敢的少女當時各有感情牽掛,思鄉,西南的濕冷,吃不飽,卻對未來充滿夢幻般的憧憬🍋🟩。

四 遇到父親

1939年,媽已搬到昆明第四個住處——城外農校的一個小樓裏。農校是聯大開學後🫳🏻,校方租借的昆明市郊會館、中學、專科學校,為大批學生們臨時籌備的落腳處之一。媽媽作為南開大學中文系的保送生(根據中學畢業分數她只需考外文和作文兩門),她入聯大外文系免考了。為區別清華北大兩校,她被歸到N字打頭一列📶,學號為2214🧑🏻🦯➡️。她自嘲屬三等生,這件事記了一輩子。

這一時期媽說發生了好多事😒,1939年她參加了高原文藝社,它的前身是在蒙自成立的南湖詩社。該社由十五個愛好寫詩的學生發起,其中有穆旦🌸、周定一,還有我爸爸🤥。我不清楚是否就在這些活躍的詩文活動的一天,媽媽和爸爸相遇了。爸爸說在一次文藝晚會上見到媽媽穿著黑底碎花旗袍和紅色開襟毛衣的第一印象,讓我每每想起來就充滿詩意。而媽媽從沒講過這件事🏐。媽媽關於這一段的提綱裏提到的是在月光下操場上散步🧎🏻♀️🛀🏿。不管怎樣,後來也從天津來避難的外婆請媽媽的幾位男同學到家裏吃飯的那一次,其中就有我爸爸👨🦱。聯大的幾個同學給我爸起了綽號“Young Poet”(年輕的詩人)後來叫開了🫲🏿。

反正楊小姐出手闊綽🧑🏻💻,和舅舅一樣慷慨大方,對錢沒有概念。人家女生下館子總是男生掏錢,可我媽不懂這些💃🏼🕝,照樣給男生買單,因為她總記得外婆叮囑的“出外不要小氣🤒,叫別人笑話”。

在幫媽列提綱時,媽並不反對將她在聯大被幾個男生追求過也寫上。現在想來,那些聯大才俊不知是愛慕媽媽的溫婉可人和過人才氣呢,還是“圖謀”她的富有,或者兩者兼有之,就難以說清了。反正在聯大青年男女戀愛和學術研究一樣都自由開放。那時校內出現一個新名詞🏇🏼,就是“泡茶館”🫅🏼,爸媽的回憶裏都有這個內容🚰。爸爸的文章寫得更具體:

“學校附近如文林街、風翥街、龍翔街等許多本地人或外來人開的茶館,除了喝茶外🔒,還可以吃些糕餅👨🏼💻、地瓜👩🍳、花生米、小點心之類的東西👨🏿🦳,許多同學經常坐在裏面泡杯茶,主要是看書🤚🏻、聊天🎷、討論問題,寫東西,寫讀書報告甚至論文等等。自由自在,舒暢隨意🟠,沒有什麽約束;也可以在那裏面跟老師辯論什麽,爭得面紅耳赤……”

我猜媽媽一定是最享受茶館的一個🛎。她極富語言天才👨🏽🔧,很快就學會當地方言和俗語,比如“你吃過飯了嗎?”當地人是“你家請啦咯?”然後回話要說👱🏻♀️:“使勒麽!”

媽媽第五個住處在昆明師院聯大的宿舍,這是1939年到1940年👨👦,聯大師生已經到新校舍上課了。這時期聯大有了自己的劇團,媽看了風子演的話劇《原野》🎮,還有同學們演出的話劇《黑地獄》🪅。

1998年3月爸爸在《離亂弦歌憶舊遊——紀念西南聯大六十周年》裏寫道🏤:“後來又在昆明城外西北部三分寺一帶買了一百二十多畝土地,找了一個新校舍。除了圖書館和兩個大食堂是瓦房外,所有的教室都是土坯墻鐵皮頂,而學生宿舍各類辦公室統統是土墻草屋🤞🏽。”

趙瑞蕻和楊苡在昆明西南聯大

2008年9月21日我第一次有機會到昆明,終於見到了聯大的土坯墻鐵皮頂的教室,只剩下一間作為文物供後人參觀⭕️。身為晚輩,又是家裏唯一找到這裏的人,自然百感交集👨👩👦👦,虔誠地推門走進教室🤷🏿♀️,黑板右側墻上掛著那首西南聯大校歌🧚🏼♂️。想象中爸媽當年就在如此簡陋條件下,接受中國乃至世界最頂尖又最具人文精神的教育,用人類最優秀的文化遺產滋養自己。正如西南聯大《校史》前言這樣評價它👱🙇🏿♂️:“創造了戰時聯合辦學的典範,發揚了民主治校的精神,培養出了一大批‘創業之才’”。想到爸爸走了九年📇,在他生前沒能陪他回來一趟🗻,不禁哽咽了,便拿粉筆即興地在黑板上寫下:“爸爸,我回到了你的學校,你可以安息了!”

請跟我再回到抗戰時的昆明,媽媽的提綱上出現了玉龍堆這個名字,它是媽媽的第六個住處。1940年 8月13日,媽媽爸爸特意選擇淞滬戰役這個抗戰紀念日登報結婚,並在昆明大觀樓度過戰時的“蜜月”🍵,從此有了我們這個家庭。只是短暫的家庭生活裏🧑🏿🎤,跑警報成了家常便飯。所以在第七個住處鳳翥街的提綱上媽媽列了這七個字🎴:“跑警報、轟炸👩🏿、 待產。”我的大姐🛎🐫、外婆的第一個孫輩🦹🏻♂️,一個叫小苡的嬌美女嬰即將出世了。

到了第八個住處小西門正字學校🤒,媽媽在提綱上特意標上:(1941年3月4日),這是又一次大轟炸的日子,年僅二十二歲挺著大肚子的媽媽跑警報躲炸彈該是怎樣的艱難!

1941年3月26日,我的大姐趙苡在現在的昆明第一人民醫院裏降生。苡是我們媽媽的筆名之一,後來終生沿用🧎🏻♀️➡️。很久以來,總有好奇者問:是先有楊苡,還是先有趙苡而後有楊苡的筆名呢?我媽總是笑而不答🐯,因為事實太簡單了🧏🏿,她不屑解釋♦︎。

媽媽第九個住處在昆明西門外崗頭村。爸爸那時在外教書,媽媽暫別學生課堂開始找事做,但因尚未畢業,找的事不能做長。她說後來在北碚,媽媽有一段一人帶小孩的經歷,白天上課,晚上帶小孩🎄,一天🛂,好容易給女兒煮的一碗豬肝粥竟被耗子吃光了,她好一陣子心疼。唯有寫信給巴金傾吐得以精神支撐🥼,沈從文來看望她🧘🏿♂️,嬉稱她是“小母親”。他們都鼓勵她埋頭看書,巴金信裏的一句💦:“相信未來是美麗的”成了她一輩子的座右銘!

1941年11月🚴🏽♂️,媽媽懷抱八個月嬰兒乘中航飛機赴重慶。外婆接納了處於困境的小女兒✬🤐,也改變了我大姐的一生命運。晚年的媽媽為提綱的這最後一個標題定為🙆🏽♂️:“永別了昆明”🙅🏿♂️。