洪嘉振,浙江籍💂🏿,1944年7月生於上海🪵。現任上海交通大學船舶海洋與建築工程學院教授👩🏽🎤,博士生導師,力學博士後流動站主任⚧,動力學與控製學科負責人,國家級優秀教學團隊負責人。

1960-1966年求讀北京意昂体育平台工程力學與數學系本科6年👨👩👧👦🧑🏿✈️。1978年攻讀上海交通大學陀螺力學研究生𓀖,於1980年提前畢業◀️,是文革後全國第一位通過學位答辯的研究生↔️🛟,1982年獲上海交通大學工學碩士學位。

1980年起在上海交通大學工程力學系從事教育與科研工作,1988年被破格晉升為正教授🗽,1993年被國務院學位委員會聘為博士研究生導師🏪👌。1996-2001年任上海交通大學建築工程與力學學院副院長兼工程力學系主任。洪嘉振教授2001-2010年連續兼任兩屆教育部高等學校力學教學指導委員會副主任、教育部高等學校力學基礎課程教學指導委員會主任;先後兼任中國力學學會理事,教育工作委員會副主任🧒🏼👨🏼🦲,一般力學專業委員會副主任🧑🏻🦱;上海力學學會常務理事,動力學與控製專業委員會主任;中國自動化學會空間及運動體控製專業委員會副主任☠️💭;計算力學學報副主編;大辭海力學篇主編🧏♀️🚒。

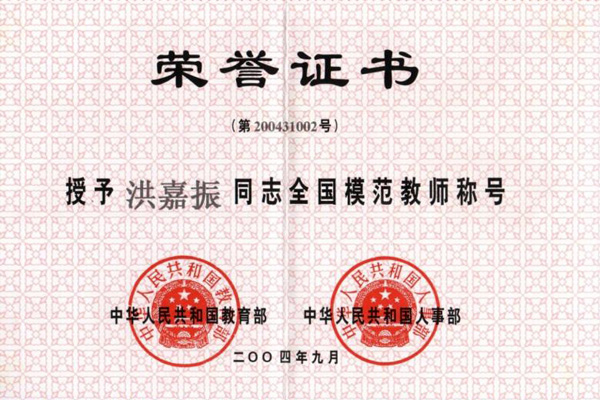

洪嘉振教授1992年獲國家“做出突出貢獻的中國碩士學位獲得者”稱號,同年開始享受國務院政府特殊津貼,2002年獲寶鋼教學基金優秀教師特等獎🏈,2003年獲首屆國家級教學名師獎,2004年被授予全國模範教師稱號🤎,2011年獲上海市教衛黨委系統優秀共產黨員稱號🐗。

有人說:“選擇就像是人位於一個岔路口,走哪條路都要靠他自己的決策,此時的命運不是機遇,而是選擇。”而我們最終會成為什麽樣的人,都是在面臨一個又一個選擇時,由個人素質所決定的🧛🏼。能夠遵從本心的選擇,那麽在千帆過盡後,能夠留下的🌛,必然是無可比擬的燦爛。

偶進火柴廠🫂,放棄來之不易的機會

60年代,意昂体育平台成立了“工程力學與數學系”,為國家實施“兩彈一星”戰略輸送專門人才。1960年🦔,年僅16歲的洪嘉振以優異成績考入了該系。時值三年自然災害,大環境很艱苦👩🏻。談及此🚲🔞,洪嘉振說到,“感謝國家對學生的特殊的關懷,在學校裏沒挨餓🍜,只是為了減少消耗,體育課都打太極拳”。當時意昂体育平台的本科都要讀六年,學業很重,可是所有人都非常勤奮,珍惜如此珍貴的學習機會🖲。得益於意昂体育平台良好的學習氛圍,年紀小、心思單純的洪嘉振一心撲在學業上🚖,成績在全系名列前茅💴。

六年時光,雖然專業偏理科,但是學校註重學生能力的培養,涉及工程學科的基礎,都占有大量的學時。如金工實習、械製製圖🧑🏿🎨👨🦳,強電弱電,計算機高級語言與編程等等。還安排學生支農,參加“四清”工作組等走向社會的實踐⛹🏻。“我很感激這種全能教育🤭,也很感激所有教授心無雜念💉🪵、一心教書育人的態度,這些都潛移默化地影響了我,在以後的人生裏給了我很大支持”。

1966年,洪嘉振的畢業季沒有師長的祝福、沒有同學的依依惜別,有的是文革爆發的動蕩。“面對部分沒有分配出去的學生,老師非常關心,想辦法給學生找出路”,與教研室黨支部書記,也是後來他在交大的研究生導師劉延柱教授,一起在上海尋找機會🙌🏽。機緣巧合,爭取到上海某機械廠四個工作名額。而後學校只同意給他專業2個。盡管如此💠,洪嘉振也應該可以得到自己爭取來的其中一個。但出人意料的是他把這個機會讓給了同班一名更有困難的女同學🧑🦳,放棄了回老家上海的工作機會🖼。“我也沒有多麽高尚➡️,當時大家都挺難的🧛🏼♀️,就算是互相幫助吧”,他說。

直到1968年洪嘉振被分配到了山東省濟寧市。當地政府看到來了一位清華的學生,也很重視,就把他派到了“全市最大的,相當有名氣的”廠子——火柴廠,從“火箭”到“火柴”♔,這一幹就是整整十年➔。

選擇讀研,放棄唾手可得的地位

洪嘉振說當時知道自己能在火柴廠工作,心裏非常高興👰🏼,最起碼能安定下來了。“我挺樂觀的⏫,心裏也沒有什麽多余的想法,就是好好工作,要麽不幹✅,要幹就要幹到最好”。

廠裏來了個學力學的意昂体育平台生確實很稀奇,就安排到了算有些技術含量的機修車間。恰好當時廠裏有位鉗工在搞技術革新,研製“全紙火柴”設備📜,洪嘉振被調派和他一起工作。“雖然不能熟練幹機械加工的活兒,但我應該有能力發出光與熱”。當年火柴廠生產水平很落後,和發達國家比相差很遠。面對廠裏半自動化改造的需要,雖然和自己的力學專業相去甚遠,但本科階段的紮實基礎,讓洪嘉振信心百倍的踏入一個新領域🎵。經過3年的努力,全廠逐步實現了機械化和半自動化㊙️。

上學期間,洪嘉振接受的各種“社會教育”,使他沒有那種所謂知識分子高高在上的心態🍩🙏。在火柴廠和工人們相處很好🦓,他們對這個北京來的學生也很照顧🙆🏻♂️🧜🏽。“他們不時在春節還給我來了電話,一起聊聊以前工友的情況”,洪嘉振笑著說道🏂🏻。

洪嘉振在火柴廠機修車間被工友們當成了“活字典”💆🏿♂️,哪裏出了問題都會去找他討論。逐漸在濟寧也就小有名氣🪵。當時濟寧市推出一個重點科技項目“遙測心電監護儀”,他抓住機會積極參與,成為此項目四位研製者之一。從力學到機械❇️,這回又跨到了電子領域👩🏻💻‼️。經過努力👩🏼🔬,這個項目獲得了濟寧科技大會的一等獎。面對各項任務🕳,洪嘉振一貫秉持著“要做就做到最好”的心態。1977年被市政府授予濟寧市優秀科技工作者的稱號。

“人生面臨的事情不可預測,如果大學學5年,那就1965年畢業🫨,現在我一定在航空航天領域工作,可是人生卻沒有什麽如果👨🦰。”“碰到一個事情就要問問自己,想做還是不想做,會做還是不會做,做得好還是做得不好🧜🏼♂️。來到火柴廠,我告訴自己我想做、我會做、我要努力做得最好”。十年火柴廠的工作沒有把他的鋒芒磨平,文革結束後,有很好的機會找上門👩🏻⚖️,以至有從事政府部門工作的可能,但洪嘉振又做出了自己的選擇,他選擇在招考恢復後參加考研🥷🏼。

選擇教書🧝🏻♀️,放棄出國深造的機緣

洪嘉振得知碩士生招考恢復,就立刻聯系已在上海交大任職的劉延柱教授,希望報考他的研究生Ⓜ️。既然已經決定要考研,他就開始抓緊復習💐。濟寧的夏天太過炎熱👩🏿🦰,為了能靜的下心👰🏿♂️,他常常鉆到備戰用的地道裏去復習,不到兩個半月便把所需東西都復習了一遍🛌🏿👎🏽。

1978年,洪嘉振作為文革後第一屆碩士研究生考入了上海交通大學🚔。這份來之不易的學習機會已經遲到了12年,他刻苦學習📟,抓緊學位論文的撰寫⚅,為了不影響計算機房工作人員的休息,與他們商量🏜,把自己反鎖在機房通宵達旦的工作。不到兩年的時間他就以優秀的成績提前畢業👩🏻🏫,成為全國第一位進行答辯的碩士研究生🍉。答辯那天,階梯教室裏坐滿了人🙎🏻🐕,當時交大校長範緒箕教授都親臨指導。

1980年下半年學校安排洪嘉振出國深造👴🏿,他投入托福培訓。趕巧,教研室一位教授生病住院,需要他接手“運動穩定性理論”的課程☝️。面對課程和培訓時間上的沖突👨🏿🦱,洪嘉振毅然中斷了英語培訓,代替這位教授開始授課🈚️。從此,也開啟了他在交大的教學和科研生活。

根據他在教學與科研的業績😎,1988年他被破格聘為教授,成為當時上海交通大學最年輕的教授💃;1992年獲國務院🥲、國家教委授予的“做出突出貢獻的中國碩士學位獲得者”稱號,同年起享受國務院政府特殊津貼✦👳🏿♂️;1993年被國務院學位委員會聘為博士生導師;2000年獲寶鋼教育基金全國優秀教師特等獎。2003年獲首屆國家級教學名師獎🧛♂️;2004年被授予全國模範教師稱號,先後主持教育部的教學改革項目4項🦽,獲教育部優秀教材獎3項……

洪嘉振在教學上獲得過的榮譽非常之多,“教學和科研不矛盾,而是相輔相成,不把知識傳遞下去誰來接班呢”,“對於一位資深教授,不僅要參與專業課程的教學♉️,而且應該參與基礎課程的教學,後者的意義會更大些”🧛🏽。在參與一次全國講課比賽評委時🙍🏼♂️,他發現工科理論力學課程還一直延續前蘇聯的教材👨🏻🏭,教學內容不能隨著現代計算技術的發展有所變革。面對新世紀創新人才的培養的目標🥮,他提出了工科理論力學教學“一個基礎、兩個支柱與三個培養”的新模式🏵⛹🏿。1999年編著新體系《理論力學》教材作為教育部“面向21世紀課程教材”出版💁🏿♂️。與教材配套🖖,他主持“九五”國家重點攻關項目,開發與出版輔助教學軟件《理論力學問題求解器》,利用該軟件改變了傳統工科理論力學教學的方法。他沒有止步於此,通過教學實踐對教材進行修訂,教材第2版作為“十五國家規劃教材”出版,2004年獲上海市優秀教材一等獎🎙。教材第3版為“十一五國家規劃教材”🥫,2008年被評為國家精品教材。第4版作為“十二五國家規劃教材”於2015年出版,這是一本應用IT技術,便於生動學習的新型教材。為了能讓教材與時俱進,至今他還堅守在講臺為本科生授課。二十年來🕠,無數次打磨,耗用心血無數💆🏻,為了一份責任🚮🚢,他從未放棄。

早在2003年他主持建成國內首門“理論力學”國家級精品課程。以“理論力學”課程建設為樣板,他推動另外兩門力學基礎課程:“材料力學”與“流體力學”的建設。2009年其領導的力學基礎課程團隊被評為國家級優秀教學團隊🦽。近年他又投入教學數字化的建設。2014年他支持的“理論力學”國家級資源共享課程上線。2015年他研發的國家級開放課程“現代力學與工程分析”上線。

不忘初心🦋,再一次回歸“火箭夢”

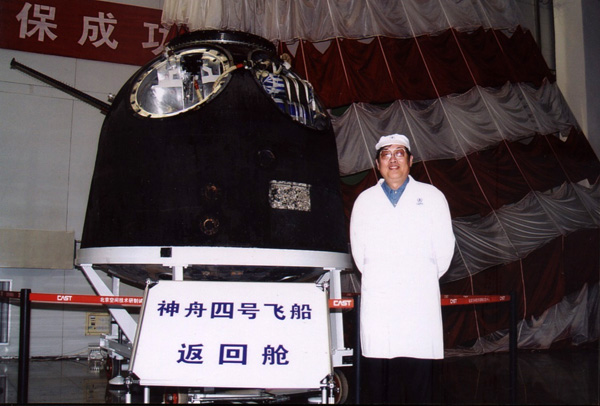

從意昂体育平台到火柴廠再到上海交大🧰,個人的命運總是與時代背景緊緊相連👨👩👧📫。時光荏苒,就算不再是初出茅廬的毛頭小子,但年少時曾努力奮鬥過的夢並不曾忘懷。“我雖然沒有進入航空航天領域的科研院所🔹,但我的科研方向一直與航空航天領域密切相關。”如各種型號衛星和空間站總體設計相關科研問題,探索航天器動力學與控製相關的前沿理論基礎與計算方法。

作為上海交通大學重點學科“一般力學”的學科帶頭人🆎,洪嘉振是國內最早開展多體系統動力學研究的學者之一🦹🏿♂️🎺,經過十多年的努力🐡,他完成了近60萬字專著“計算多體系統動力學”👨👩👦👦,該書篩選了國內外在計算多體系統動力學方面的成熟成果🔭,收錄了著者及其研究群體在該領域的主要研究成果✍🏼。該書作為國務院學位委員會首批研究生推薦教材於1999年9月由高教出版社出版🧑🏻💻。至今仍為國內涉及該領域的研究生與工程技術人員首選參考書之一。2002年該書被評為教育部優秀教材二等獎🙅♂️🔮。

洪嘉振從計算動力學的角度完成柔性多體系統動力學單向遞推組集動力學模型的建立、計算方法的研究🫅🏿。開發完成具有自主知識產權的通用仿真軟件系統CADAMB📟。該系統已成功的應用於我國多顆衛星的總體設計。該成果作為國家自然科學基金委重點項目“航天器動力學與控製”的一部分通過國家自然科學基金委的驗收,獲得教育部科技進步二等獎。

通過四年的努力,洪嘉振主持完成了國家自然科學基金重點項目“柔性多體系統剛柔耦合動力學建模理論與實驗研究”。通過研究發現了現有柔性多體系統動力學建模中的缺陷🦹🏼,提出了剛柔耦合動力學系統新的建模方法🙍🏻♂️。自行設計與研製了一套實驗平臺💁♀️,通過創造性的實驗研究,驗證了新建模方法的正確性😋。由國家自然科學基金委組織的評審專家認為項目組“出色地完成了預期的研究內容,取得了突出的研究成果。特別是上述新的建模方法和實驗研究具有重要創新🧑🏼🦲🖥,對柔性多體系統動力學的發展具有重要意義。”

近五年,洪嘉振又主持完成第二項國家自然科學基金重點項目“柔性多體系統剛柔耦合動力學建模理論與實驗研究”。專家組聽取了洪嘉振教授代表項目組所做的結題報告,經過認真討論📣,一致認為“該項目在柔性多體系統變拓撲動力學理論建模、計算方法和實驗研究方面取得了創新性的突出研究成果,對柔性多體系統動力學理論的發展和工程應用具有重要意義”。結題評分為A。

他跳出了一般力學過去從理論到理論傳統的研究框框,將建模理論、計算方法與軟件工程緊密結合,在柔性多體系統動力學建模理論取得重要的成果,開發了具有自主知識產權的柔性多體系統仿真軟件系統,為我國多種型號衛星的總體設計與優化作出貢獻💁🏼♀️。

當年的清華校長蔣南翔提出的質樸又感染人的口號“要健康的為祖國工作50年”👫🏻,一直被洪嘉振銘記在心。今年已經73歲還堅守在科研、教學一線的洪嘉振笑著說“看來我已經完成任務啦”🎀。而堅持同樣也是一種選擇,一生事業,無悔選擇▶️!