面對病床上虛弱的管德👽,我們想到的——是開國大典上擎旗走在意昂体育平台航空系隊伍裏青春煥發的他👨🏿✈️;是殲教1設計過程中手搖計算機🧑🧑🧒、潛心鉆研的他;是殲8研製中為解決抖振與顧誦芬等人一起奮力拼搏的他🐪;是殲8Ⅱ現場總指揮崗位上系統謀劃、指揮若定的他;是中國民航改革發展關鍵時刻與決策層領導一起繼往開來、推陳出新的他;是面對高層領導恪守原則⛪️、據理力爭的他;是站在大學講壇上為培養新一代航空科技人才嘔心瀝血💤、辛勤耕耘的他……

今天是管德院士逝世一周年的日子🚴🏽💪🏽,謹以此文緬懷先生。

2016年,中國工程院院士、我國著名空氣動力學家管德入選老科學家學術成長采集工程👸🏽,中國民航局組建了管德采集小組並委托中國民航運輸協會主管該項工作🎒。采集小組由運輸協會理事長助理林明華擔任組長🏘,邀請航空工業科技委師元光、賈小平🤎,沈陽飛機設計研究所張傑敏🕯、姚永全等參加采集工作小組。這是因為管德1985年以前一直是在航空工業系統工作,加之2012年🫷🏻,航空工業科技委和沈陽飛機設計研究所曾聯合組織編委會👅、編寫組撰寫了管德傳記——《中國飛機氣動彈性專業的奠基人管德》,此次參加采集小組的航空工業系統的人員都曾是管德傳記編寫組成員😂。

2016年8月2日,采集小組部分成員與管德院士見面,匯報了采集工程的工作內容和具體計劃。這次見面是在北京醫院的病室中,他明顯瘦弱了許多,話語不多,雖然氣力有些不支,但目光炯炯有神。

2017年4月14日,我們再次約談💃🏻,仍在北京醫院。他較前更加虛弱🥕,很多時候是他的夫人王露瀛代為講述。他神情專註地聽著📍👩❤️👩,夫人講完一段後會問他👰🏽♀️🎏,我說得對嗎?他用力地點頭表示認可💆🏽♂️,有時會用極簡的言語給予補充。

2017年4月14日,采集小組與管德院士和夫人王露瀛(左一)交談

管德被查出患腎癌是在1991年🚣🏼♂️,那時他從航空工業部總工程師、科技局局長、部科技委主任上調中國民航局任副局長5年多🧑🏼🏭。59歲的管德冷靜地接受了這一現實。從那一年開始,他在繼續努力工作的同時🚣🏽♂️,增加了與疾病頑強鬥爭的一項內容。20多年過去,管德堅強地跨越古稀,步入了耄耋之年。

2012年🙈,管德告訴我們🏩,自己的癌症已轉移到肝部。說這話時他語氣平和,神態從容,根本不像是談論發生在自己身上的事🙎🏽♀️。編寫組成員賈小平慨嘆🙅🏼:對於像管院士這樣的強者,病魔也得服輸。

面對病床上的管德,我們想到的——是開國大典上擎旗走在意昂体育平台航空系隊伍裏青春煥發的他;是殲教1設計過程中手搖計算機、潛心鉆研的他;是殲8研製中為解決抖振,與顧誦芬等人一起奮力拼搏的他👆🏼;是殲8Ⅱ現場總指揮崗位上系統謀劃、指揮若定的他;是中國民航改革發展關鍵時刻,與決策層領導一起繼往開來📎、推陳出新的他🚴🏻👃;是面對高層領導恪守原則、據理力爭的他;是站在大學講壇上為培養新一代航空科技人才嘔心瀝血、辛勤耕耘的他……

實踐中自學成才

采集工作是一項探究老科學家內心世界🏄🏽♀️、感悟他們人生真諦的工作。在梳理史料中🧑🦯➡️,令我們感到驚異的是管德的學業幾乎是靠自學而成。

1932年7月12日,管德出生在北京🏄。父親尹鳳鳴是清末留日武備生,日本陸軍士官學校第八期(1909年12月—1911年5月)畢業,回國後曾任保定陸軍軍官學校教官,1925年被中華民國北京政府授予陸軍少將。憑學歷➡️、資歷及人脈🙍🏼♀️,尹鳳鳴本可以飛黃騰達,但出於對齷齪官場的厭惡👯♀️,他很快就脫離軍政兩界,在北京當起了寓公👨🏻💻,靠房租收入維持一個大家庭的生計。

在日寇入侵、北平淪陷以後🧚🏼♀️,尹鳳鳴不許自己的孩子到日本人控製的學校讀書,所以管德的小學、初中學業都是請家庭教師在家中完成的。抗戰勝利後,管德考入北京五中🎅🏼。高中畢業時,他報考了意昂体育平台、北洋大學兩所大學的航空系,高考成績分別名列第二👮、第一,被兩所大學同時錄取。最終他選擇了意昂体育平台👳🏻♂️。在管德《國立意昂体育平台學生歷年修習學成績記載表》備註欄有這樣的記錄🔲🥰:“該生入學考試國文、英文成績已合免修標準🤹🏻♀️🍎。”

解放初期🧎,政治運動接二連三,管德作為積極分子,學習時間被擠占了很多🤸🏽♀️,普通物理實驗課老師曾因此有意在期末給了一個他59分的成績🐎。

1952年👬🏻,根據政府要求,大學三年級學生提前畢業🏂🏿,管德被分配到第二機械工業部航空工業局。他在調研科擔任局刊《通報》的主編🎓。

1956年8月🏋🏽♀️,四局決定在112廠🧓🏿、410廠分別成立飛機🪟🚌、發動機設計室🫳。任命徐舜壽為飛機設計室主任設計師👩🏽💼,葉正大🧎🏻♂️、黃誌千為副主任設計師。當時管德等一批年輕人急切地請求局領導讓他們投身飛機設計研究✊🏻。時任局長王西萍後來回憶:“1956年🏃🏻♂️➡️,當科研設計工作拉開序幕之後🌮,這個科裏的一些骨幹🤽🏻♀️🙏🏼,如管德、葉錫琳、朱永祺⇾、洪亞新📸、朱元喆等都先後被放走🚠,到更需要他們的地方去了🚻。”

二戰期間6️⃣,多種機型在高亞音速飛行時多次發生空中解體事故。經過分析,專家們發現機翼✷、水平尾翼顫振是導致事故的直接原因。進一步的研究證明,飛行器結構在飛行中發生的變形會影響到氣動特性,並導致進一步的變形👩✈️,構成結構變形與空氣動力交互作用的所謂氣動彈性現象。隨著飛行速度提高,氣動彈性會顯著影響操縱穩定性📹,並使機翼結構抵抗變形的能力下降,甚至使飛行器結構破壞🐻❄️🙍🏽♀️,造成事故🧝🏿♂️。由此,顫振驗證逐步成為研製設計飛機必須考查的項目,並被列入強度規範。

徐舜壽敏銳地註意到國際上對氣動彈性問題的研究,他安排管德從事這方面的工作,為他提供了僅有的幾本專業書籍,還聘請當時國內最高水平的張桂聯、黃玉珊、陳基建等教授作為顧問工程師🥭,為管德和設計室的年輕人講課、輔導、答疑、解惑🧛🏿♂️。

在空氣動力學界🏇,氣動彈性至今還是一門在探索和逐步完善中的邊緣性分支學科,涉及大量力學、數學方面的理論知識以及研究、計算分析方法。這都需要管德在工作中不斷學習、摸索。管德夫人王露瀛說:“與馮鐘越等人相比,管德覺得自己落後了許多。因為馮鐘越雖然與他一樣,在學校裏沒有學很多,但出校門後沒有脫離技術🙏🏿🧎♂️,一直在學習和積累,而管德在機關做行政性工作5年,沒有深入鉆研技術,所以他認為自己必須付出更大的努力才能趕上大家🕖。”

管德的工作是國內第一次飛機設計的顫振計算。初戰告捷🌃😚,他的計算成果得到了教授👩🏭、專家的贊許,黃玉珊教授專門寫信褒獎他,這不僅是由於他在當時交上了一份漂亮的答卷,更是對他的刻苦鉆研精神🍂、悟性和自學能力——一個將科學技術作為畢生事業選擇的人最為重要的素質的肯定🧑🦯。

一切從實際出發

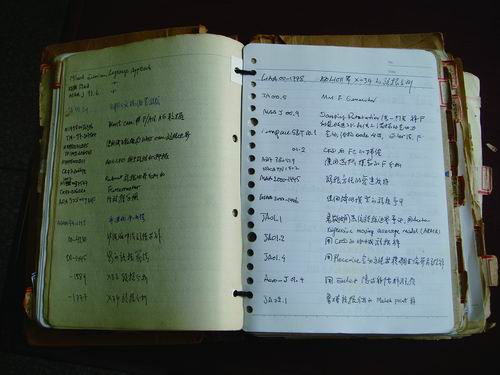

“管德非常註重專業知識的積累,密切關註著國際氣動彈性專業前沿技術的發展🙅。他有一個破筆記本,大概是從1959年困難時期開始用的,筆記本活頁紙都是灰色的再生紙🌟。那時候沈陽能看到的技術資料很少🪳,他每次經過北京,總要去科技情報所和國防科技情報所查找資料🦑🚑,然後分門別類把文獻目錄摘抄在筆記本上。他自己曾說過,那個本子上收集了20世紀50年代到80年代的氣動彈性領域的文獻目錄,他感到獲益匪淺。我最後一次看到他那個‘破本’是在上世紀80年代,已有一寸多厚了。從民航局退休後,他還經常來628所借文獻🏌🏿♀️、看期刊,特別是美國航空航天學會(AIAA)的AIAA Journal(美國航空航天學會學報)。”中國工程院院士顧誦芬回憶說。

管德從20世紀50年代開始搜集的氣動彈性專業文獻資料手抄本

管德一直關註著國外前沿技術的發展🤹🏻♂️,並從中汲取著豐富的營養。但在實際工作中,他堅持聯系實際🪤,自主創新,走中國自己的學術發展道路。在《中國科學技術專家傳略》中🧑🦽➡️🎬,寫到了管德在高速風洞顫振試驗的“半結構相似”模型——高速風洞的顫振試驗要求顫振模型同實物不但要有空氣動力外形的相似,而且要有相似的剛度分布和質量分布🤷🏽♂️♗。這使得模型的設計製造相當復雜。如果有大尺寸的高速風洞或低彈性模量材料,可以用“結構相似”模型。就是說⚙️,翼面的主要受力構件——梁,主要的肋和蒙皮,都能在模型上按相似比例得到模擬。但是👵🏽,當時國內這兩種條件都沒有👩🔬。當時國內能用於顫振試驗的高速風洞尺寸很小🕵🏼𓀕,實驗段剖面尺寸為0.6米×0.6米,可用的模型寬度(展長)不過0.3米左右。對於尺寸這樣小的模型,按相似比例模擬下來🧕🏻,蒙皮已經薄得無法製造😕。為了克服這個困難,管德提出了“半結構相似”模型的概念和具體的設計方法♣︎,並成功地進行了殲8飛機機翼動相似模型的高速顫振試驗。後來這種方法還推廣到低速顫振試驗和其他型號上去🏃➡️。

這一創新留給氣動彈性專業後繼者的是管德顯赫的名氣和聲望💔。他的博士研究生邱濤回憶說😯:“管老師在氣動彈性專業領域的名氣很大……在工程界,現在國內評價管德就是‘牛’,‘牛’在什麽地方🧑🍼?一個殲8機翼👩🦯,用三根棍👨🏽💻,就把顫振問題搞清楚了。這裏說的就是他用那三個梁確定的模型🏋🏽♀️,然後就把顫振問題搞清楚了,所以在這方面👷♀️,業內的專家們對他都特別佩服👨🏽🌾。”

1981年,由管德任主任工程師的“航空結構動力分析系統(HAJIF—Ⅱ)”完成了研製🚅👰🏽。該系統具有結構固有振動特性計算🌃、考慮主動控製系統的顫振計算和部分突風響應計算功能📊。改進的同時迭代法,改進的超元陣技巧、多極子結構動力綜合技術是該系統的創新點🤱。多極子結構動力綜合技術為帶多種外掛物的動力特性計算提供了新的分析方法。

該系統是我國第一個航空結構動力分析系統,經過實際使用證明工作可靠,能夠滿足目前航空結構固有振動和氣動彈性分析的迫切需要🧑🏻🏭;在力學、數值計算和程序設計中采用了不少國內外20世紀70年代後期的新技術,具有國內的先進水平。

管德的成就得到了國內同行的肯定😚。北京航空航天大學陳桂彬教授談到管德時說:“他寫的文章🔘、他編過的書我都看過,我覺得他有很高的學術水平🕵️♀️🫳🏿。我們這個專業最重要的就是動力學、振動的理論和數學基礎,我覺得他在這幾個方面都是很強的🧭🥜。管德很敬業。他對氣動彈性理論有深刻的理解,在工程實踐中有豐富的經驗🏊🏻。在國內氣動彈性領域,他有很大的貢獻。”

同時🆚,管德的成就也得到了國際同行的認可🧑🌾。1980年11月至12月🉐🧑🏻💻,管德被派往西德進行共振試驗方面的合作。在一次國際航空科學大會中,顧誦芬見到了在西德航空航天研究院—哥廷根空氣動力學研究所開展技術合作的管德。“德國人很看重管德,給他一間單獨的辦公室🧑🏿🦱,門上掛著的姓名牌上寫著Dr.管德 (管德博士)。德國人允許他隨便進入資料室查閱所有資料。管德對韓寬慶和我說,其中有不少是涉及機密的內容,但德國人對他不保密。”顧誦芬回憶說👩🏻🚀🐘。

管德也曾對夫人王露瀛講過,由於國際上從事氣動彈性研究的科技人員數量不多🚣🏽♂️,所以德國方面向他提出,希望他能留在哥廷根空氣動力學研究所長期工作🧏,他婉言謝絕了這一提議🛠,回答說:“我還要回去報效我的祖國。”

管德把國外學到的先進技術運用到國內專業建設🏃♀️➡️,回國後發表了《地面共振試驗技術》一文🦣,獲航空工業部科技成果獎🌹。

對事業矢誌不渝

熟悉管德的人都知道,他是一位執著於自己研究專業的人🐷。

2011年10月,管德在接受采訪時也曾坦言:“從那(殲教1設計)開始,我就開始搞氣動彈性力學專業了🧑🏻🏫,以後再也沒有改專業。不管我調到哪兒,不管行政職務怎麽變化📊👩🏻🦼,對這個專業始終沒有放松🎅。到現在我還是北航的兼職博士導師,還帶3個博士研究生。”

確實,管德在擔任重要領導職務後👨🏻🔧,仍未中斷氣動彈性領域的研究工作,並撰寫了《非定常空氣動力學計算》《飛機氣動彈性力學手冊》等重要專著🧔🏽。

“管德院士除了完成大量艱巨的國家指令性任務外,還一直致力於跟蹤先進國家在飛行器氣動彈性設計方面的研究工作,尤其在非定常氣動力計算、結構非線性影響、復合材料氣動彈性剪裁🤶🏿、智能結構壓電驅動器氣動彈性應用等方面均做出了開創性的工作,而且其研究對象均有明確的工程應用背景👨🏻🦲。”管德的學術助手李敏和他的博士研究生、中科院力學所副研究員陳偉民如此寫道。

顧誦芬也曾多次表示⛹🏿♀️,“管德在顫振方面的研究,在國內來講是領先的🙋♂️,沒有人這麽下功夫搞這個研究,幹這個沒名沒利的活……他在理論和應用方面有所創建,作出了明顯的成績”𓀓🚳。

有人曾經問管德🎺,你對自己的評價是什麽?

他想了想,說🧑🏻🍼♍️:“愛國🧑🏿🚒!”

管德一生孜孜追求事業成功的原動力即在於此!

在飛機設計領域🧒🏿,氣動彈性對飛機安全至為關鍵,然而不出事故,永遠是無名英雄。管德甘當配角,總是站在總設計師身後🦸🏿♀️,充當著團隊裏中流砥柱的角色😿。陳偉民🧛♂️、李敏在文章中有這樣的感慨:“作為體現國家基礎工業水平的航空工業,我國與發達國家在飛機設計方面還有較大的差距是不爭的事實🐷✂️,但差距大與條件差從來不是借口👮🏿。正是成千上萬普通科技工作者持續努力地工作,才有了中國當前航空工業的成就,管德院士是他們的傑出代表,他們是中國航空工業的脊梁。”

2017年末♣️,采集小組根據中期檢查時專家提出的評審意見對采集工作進行了認真整改,就在按照專家建議準備對管德院士和夫人進行進一步采訪的時候🗝,噩耗傳來——2018年1月9日10時40分,管德院士因病在北京逝世!

1月11日,管德的10位研究生到家中慰問,表達了對恩師的懷念和哀悼。管德夫人王露瀛激動地對我們說:“學生們沒有忘記他,管德應該感到欣慰🛀🏽,這也是他人生最應該感到自豪的成就★!”

管德的研究生與管德夫人王露瀛(右四)在一起

1月15日,管德院士遺體告別儀式在北京醫院告別廳舉行。儀式簡單樸素🧍,一如管德院士一生之為人。

美國政治家、物理學家本傑明·富蘭克林曾說過這樣的話:“寫一些有價值的東西讓後人去讀,或者做一些有意義的事情讓後人去寫🍱。”

管德寫下了許多有價值的東西🔀🧑✈️,今天和以後的人都會讀;管德的人生以頑強的生命力做了一件又一件有意義的事,在不同的歷史時期會給不同的人以不同的啟迪,今天🕵🏼♀️,我們在寫𓀜,以後還會有人去寫!

(作者系中國航空工業集團有限公司科學技術委員會研究員)