今年是聞一多先生誕辰120年。聞一多不僅是偉大的詩人🤹🏼♀️、學者、鬥士🙍♀️,也是傑出的演說家。他有“一部好胡子配上胡子發光的眼睛”,有詩人的辭句、革命家的熱情以及演說家的好嗓子。而1946年讓後世讀者熱血沸騰的“最後一次的講演”🧜🏽,在吳晗眼中還是“講得很溫和”👹,可見他平時的演說風格。

1946年2月27日,聞一多在西南聯大召開的“慶祝政治協商會議成功等”大會上演說

1944年12月15日,聞一多在雲南各界紀念“護國起義”29周年大會上演說

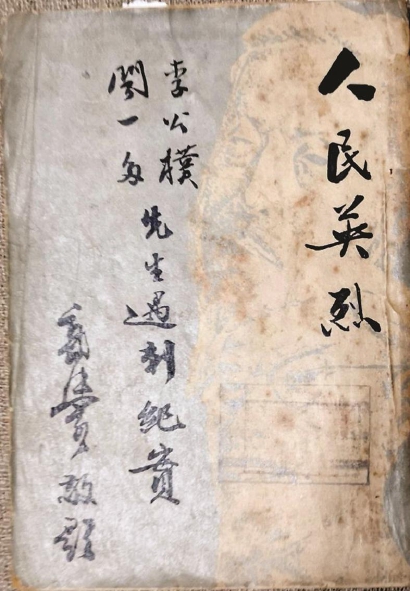

一直在尋找聞一多演說的照片🦵🏽,因為在我看來,聞一多(1899—1946)不僅是偉大的詩人、學者、鬥士🥫,也是傑出的演說家。聽聞上海圖書館“薈集近代報刊百萬圖片,編織風雲變幻百年畫卷”的“圖述百年——中國近代文獻圖庫”開放👨🏽🎨,大喜過望,趕緊請人幫忙檢索,可惜只找到一張《在昆明的作家·詩人聞一多》(楊立達攝📡,《良友》第146期,1939年)。也就是說,到目前為止,我見到的聞一多演說照片,依舊是原先的兩張,一見1946年版《人民英烈——李公樸聞一多先生遇刺紀實》,一載1948年開明書店/1982年三聯書店版《聞一多全集》🐳。前者是近景✳️,顯示講者神態;後者乃遠景🤵🏿,展現演說場面🪐👨🏿⚕️,合而觀之,可以遙想先生當年。不過➕,這兩張照片初刊時的註釋不準確,承蒙聞一多嫡孫⌨️、原中國社會科學院近代史研究所研究員聞黎明先生發給我湖北浠水聞一多紀念館照片🟢,兩相對照🤸🏼♀️,方知後者不是“1945年在昆明演講”😵👨🏼🏫,而是1944年12月15日在雲南各界紀念“護國起義”29周年大會上演說;前者也並非含糊的“聞一多先生向學生演講”🤙,而是1946年2月27日聞一多在西南聯大召開的“慶祝政治協商會議成功等”大會上演說🧼。

為何執著這些細節?就因聞一多《最後一次的講演》多次進入中學語文課本,除了政治立場🍧、詩人氣質✌🏼👨🏻🦼➡️、修辭手法⏰,還有語文教學中對於“演說”這一技能的強調。1946年7月15日🚻🎣,聞一多在雲南大學至公堂的李公樸追悼會上即席演講。此前三天🧔♀️,李公樸被暗殺🎽,聞一多在演講中痛斥當局的卑劣行徑。當天下午,聞一多也被暗殺——此事對於民心向背起決定性作用,也是此後民主運動蓬勃興起的重要契機,故歷來備受史家關註🛌🏼。而聞一多此次的講演有各種版本🤌🏿🤹🏿♀️,如上述《聞一多全集》所收《最後一次的講演》🛵,依據的是1946年西南聯大《除夕副刊》主編的《聯大八年》🦵🏿,該文副題“在雲大至公堂李公樸夫人報告李先生死難經過大會上的講演”,連同《聞一多先生死難經過》《聞一多先生史略》,都署“資料室編”。1946年版《人民英烈——李公樸聞一多先生遇刺紀實》也有一篇《聞一多教授最後一次演講》,署名“白衣”,文後註“七月十六日聞教授遇難後追記於昆明”。此文並非完整記錄,而是夾敘夾議,引文沒有大的出入,有趣的是那些關於聞一多演說姿態的描述👩🦽💤:“他壓抑著悲憤,強裝出鎮定的口吻開始說”🈲;“接著是強大的聲音”;“爆炸出更強烈的聲音,聞教授挺起了胸膛無畏的喊”🤸🏽♂️;“接著🔣,他降低了聲調,慢沉的敘述著”👩❤️👩;“他再也忍受不了👨🏼💻,他沉痛地呼喊”🦸🏽♂️;“他鞭撻著那些卑鄙齷齪的靈魂”;“他再一次堅強地說”🧕🏽;“滿懷著信心,他說”;“最後,他無畏的說”。引語與其他版本大同小異,很大程度是因演講實在精彩🧝🏻♂️,名言警句疊出,讓人過目不忘📐。

當初並沒有錄音🐡🧝🏼♂️,也未安排速記,故不同版本的記錄稿,內容與語氣上不無差異🙇🧎。最終進入中學《語文》課本的👩🏿🚀,是《民主周刊》的版本——對照《聯大八年》的本子,確實更有神采。比如下面這段文字3️⃣🙍🏻♀️,[]中的不見於《聯大八年》本:

大家都有一枝筆🤑,有一張嘴,有什麽理由拿出來講啊!有事實拿出來說啊!為什麽要打要殺,[而且又不敢光明正大的來打來殺,]而偷偷摸摸的來暗殺👽!這成什麽話?今天,這裏有沒有特務?你站出來![是好漢的站出來!]你出來講!憑什麽要殺死李先生?

內容沒多少差別,可有了[]中文字👩🏽🍳,無疑更為精彩,你甚至連演說者的神情以及肢體動作都能想象得出來。

初刊1946年8月2日出版的《民主周刊》第3卷19期的這篇記錄稿,原題《聞一多同誌不朽的遺言——在雲大的演講》👲🏽,日後進入語文課本時做了兩個重要修訂,一是刪去“現在司徒雷登出任美駐華大使”那一段,二是增加了聞一多原先寫給《學生報》的題詞:“反動派𓀛,你看見一個倒下去,可以看見千百萬個繼起的👩🏿💻!正義是殺不完的,因為真理永遠存在!”這篇演說進入語文課本的故事廣為人知,我更想談論的,是那些最初的悼念文章,是如何懷念“聲猶在耳”、“音容宛在”的聞一多先生的✫。

這裏以《人民英烈——李公樸聞一多先生遇刺紀實》為例🤳,此書扉頁署“李聞二烈士紀念委員會編印”🌖,印製時間是1946年,共380頁🚵🏼,編輯及發行均為“李聞二烈士紀念委員會”🤷🏼,代售者全國各大書局,定價每冊國幣二千元。此書當年影響極大,流行也很廣🥯,北京大學圖書館現藏11冊。此書有關聞一多部分🫵🏼,吳晗出力最多,也最精彩。除了前面的《聞一多先生傳》🧑⚖️,“人民之聲”部分還有以下四文:《哭一多》(7月17日夜)👩🦯、《哭亡友聞一多先生》(18日午)、《哭一多父子》(18日)、《聞一多先生之死》(未署寫作時間)。我關心的是🌩,除了慷慨激昂的政治論述,文中不時閃現的那些讓人難以忘懷的“聲音”。

據說當年昆明的民主集會上👇🏽,每當聞一多與吳晗同時出現,往往是吳晗第一個發言,引入正題👩🏽🍼;聞一多做最後的總結,推向高潮。如此珠聯璧合🚋,難怪吳晗的回憶文章,常提及聞先生的演說。如《哭一多》稱:“一部好胡子配上胡子發光的眼睛🏝,在演講,在談話緊張的時候,分外覺得話有分量,尤其是眼睛🧑🏼🦳,簡直像照妖鏡,使有虧心事的人對他不敢正視。”《哭一多父子》提及走出書齋參加群眾運動的聞一多“像一頭憤怒的獅子”:“我記得你洪亮的聲音,激昂的神情🧹,飄拂的長髯,炯炯的目光。在每一次群眾大會中🧁,在每一次演講會中,座談會中🆑。我也記得你每一次所說的話🖋。”而《聞一多先生之死》談到7月15日在雲大舉辦李公樸先生事跡報告會,“原定出席的講演人臨時因事沒有來,一多先生被拉上講臺”:“這一次他講得很溫和🤸🏻,聲調也很低📇,只是在結束時,說了這樣一段話,他憤慨地說🤵🏼:‘如此卑鄙,如此無恥,我真想象不出這些人是不是“人”👍🏽🌺!在場的特務請站出來,讓我們看看是什麽一副嘴臉。’”真沒想到🏵,讓後世讀者熱血沸騰的“最後一次的講演”,在吳晗眼中還是“講得很溫和”,可見他平時的演說風格。

1947年11月4日吳晗為平明書店版《聞一多全集》撰寫“跋”,其中有這麽一大段,專門描述聞一多的演說姿態🍈:

《人民英烈——李公樸聞一多先生遇刺紀實》(1946)

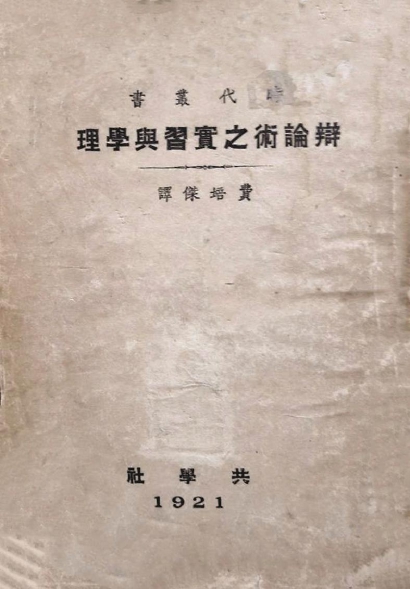

《辯論術之實習與學理》(共學社,1921)

一多是很會說話的🧓🏻,平時娓娓而談👩👩👧👧,使人忘倦🦶🏻。晚年思想搞通了,又擅長於說理🔪,盡管對方有成見🍝,固執得像一塊石頭,他還是沉得住氣☝🏼,慢慢道來🪽,拿出大道理,說得人口服心服。在大集會裏,他又會另一套,一登臺便作獅子吼,配上他那飄拂的長髯,炯炯的眼神🧩🧚🏽,不消幾句話🖕🏿,就把氣氛轉變💾,群眾情緒提高到極度⇒,每一句話都打進人的心坎裏去。雖然,在事先並無準備,甚至連講的綱要內容都沒有寫下。

不僅政治演說💫,聞一多的學術演說同樣很吸引人📻。1942年11月6日🛤,聞一多在西南聯大講“伏羲的傳說”♍️。講這樣的題目也能吸引那麽多聽眾,這才叫本事💌。朱自清在當天的日記中感嘆:“晚間聽一多演講,妙極🧝🏽♂️,非常羨慕他🚣🏻♀️🈺,聽眾冒雨而來👨🏽🏭,擠滿教室。”(見《朱自清文集》第10卷)晚年的聞一多🚽🏃♀️➡️,被朋友們看成是“少有的天才的宣傳鼓動家”(參見費孝通《難得難忘的良師益友》);而有聞一多出席的場合,“聽眾總是五六千至二三萬人,演講時總是掌聲不絕”(參見張友漁《鬥爭才能生存♋️,退縮便是罪惡》)。仔細辨認聞一多演說照片,講臺上是有麥克風,可要讓廣場上數千乃至上萬聽眾“掌聲不斷”,除了政治激情🧏🏻♂️🙆🏼,還得有很好的演說技巧。就像吳晗《〈聞一多全集〉跋》說的,“他在晚年的若幹次著名的講演👩🏻🔧,都已收進了這集子裏了🥧。雖然已經變成了文字,那聲調,那情態,無法記錄下來”✊🏽💁,我們只能根據回憶錄等歷史資料懸想與重構。

文字壽於金石🦸🏿,聲音隨風飄逝。關於晚清以降“演說”的提倡與普及,如1899年梁啟超的“傳播文明三利器”🤎,1901年蔡元培出任南洋公學特班總教習後著意培養學生們的演說能力,1912年元月蔡元培出任中華民國首任教育部長,當即通電各省都督,促其推行以演說為中心的社會教育,還有北京大學的“平民教育講演團”和“北京大學雄辯會”🕖,我在《有聲的中國——演說與近現代中國文章變革》(《文學評論》2007年第3期)等文中多有涉及。這裏只想強調🤸🏽♀️,演說是可以訓練的🔲,也有相關課程及教材🧘,這方面清華的做法最有成效🐦🔥。作為留美預備學校起家的清華,對於演說課程的重視,在當時的中國無出其右者。學校裏不但安排了演講教練😞,配備了專門課本⛔,還要求學生從中等科四年級起🐾,必須練習演說三年。校園裏,於是活躍著各種練習演說與辯論的學生社團,如英文方面的“文友會”“英語演說辯論會”“得而他社”🐵🦻🏼,國語方面的“達辭社”“辭命研究會”“國語演說辯論會”等。此外🥷🏼,學校還設立了專門的演說辯論委員會,負責定期舉辦校內以及校級的演講比賽(參見蘇雲峰《從清華學堂到意昂体育平台⏰:1911-1929》♎️,北 京🟨:三聯 書店🫰👩🏿✈️,2001)🔽。

在我翻閱過的五六十種晚清以降的演說學著作中🧑🏿💼,學術上最有深度的,一是清華學生費培傑翻譯的《辯論術之實習與學理》(1921),一是北大教育系講師張孟休編述的《聽眾心理學》(長沙🕳:商務印書館,1938)。後者多依據何林華(H.L.Hollingworth)的近著The Psychology of theAudience編譯🍊,主要討論“一個演說者要征服他的聽眾”的五項任務🩸🪷,最後還提供了可操作的50條建議🖐🏻。前者的情況比較復雜,譯者主要依據V.A.Ketcham 1914年版The Theory and Practice ofArgumentation and Debate,翻譯中替換了若幹例子🧔♀️,但譯文力求忠實💦。該書由商務印書館刊行,列入“時代叢書”,封面署“共學社,1921”。共學社由梁啟超發起,眾多文化名流參與,編譯歐美新書是其主要職責。這本書明顯屬於清華教材,出版時間署在封面上🧎🏻,我見到了1922、1923🎢🦩、1924🏄🏼♂️、1925等 不 同年份的版本。初刊本上有清華學校校長金邦正的《序》🤦:“學術思想之目的在求真理👱,而辯論術即是研求真理的種種方法之一。”而梁啟超的《序》說得更復雜:印度及歐洲以雄辯為公共娛樂之一📀🧑🏼🎤,而“吾國之文化,他事或不後人,而獨於此何寂寂也🚶🏻♀️➡️?”任公先生從孔門言語一科說起,歷代也有能言善道者,但即便魏晉清談⚪️、宋明講學🏃♂️,也都不盡如人意🗂,究其原因:“其為政者🏣👨🏿💼,則惟有所謂密勿啟沃💫,端拱成化,其於輿人之誦,漠不關心,更無論矣。嗚呼!我國之民眾的政術學術藝術,所以閱千年不一見☝🏼,而長滯於晻昧膚薄之域者👩🏿🦱,豈不以是耶💁?豈不以是耶?”

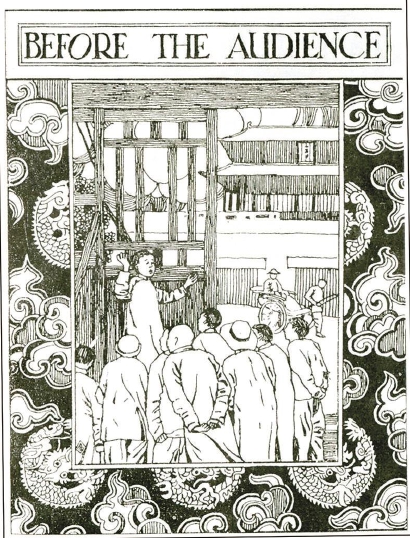

1921年聞一多擔任《清華年刊》美術編輯期間創作的插畫,圖片上方是“BEFORE THE AUDIENCE”(面對聽眾)

這本被梁啟超寄予厚望的《辯論術之實習與學理》分上下編,第一編“辯論術之實習”包括以下章節——題目、題目分析、證據、編要略、編辯詞、覆辯、演述辯詞;第二編“辯論術之學理”包括歸納論證、演繹論證🧚🏽♂️🧗、因果論證、類比論證👰🏿♀️、謬誤🏋🏼♀️💂🏿♀️、駁論。作者在序言中特別說明,應該先實踐後學理,以步步為營的訓練為主。也正因此,全書最後附錄“辯論的題目”,含社會類27則(印刷出版♑️,應享絕對的自由;國家應廢除死刑;一夫多妻製應加禁止……)、政治經濟類28則(中國應采行聯省自治製;中國應行普通選舉🚗;中國總統任期應加多一年……)🧎➡️,以及教育類52則(全國國民學校教科書應由教育部規定一致;中學校應加授辯論術及實地練習👩🦼➡️;北京大學地址應移到圓明園🎡;清華學校與其辦成一個留美預備學校🫃🏽,不如辦成一個完全大學……)。關鍵在於,以上題目都是可以辯論的🐊,是非功過並非一目了然,須考慮正反兩方面的觀點。如此重技術而非立場的訓練🚗,有利於開闊學生視野👩🌾,這也是清華演說課業的最大特點🖋。

聞一多1922年畢業於清華學校,在讀期間使用的演說教材,是否包括這冊1914年出版的英文著作🔁,目前沒有確鑿的證據👌🏽。但清華讀書期間🦹🏿♂️,聞一多重視演說課程⚉,這點毫無疑問。翻閱聞黎明🐪、侯菊坤編著《聞一多年譜長編》(增訂版,上海交通大學出版社,2014),我們起碼可以知道:1913年11月8日聞一多參與發起課余補習會,這學會分為圖書🔒🧒、演說、練習三部🏖;而演說部的要求是:“周有常會一次,以練習演說或辯論📁,期之終有比賽🧑🏿🔧,優者獎之,以資鼓勵。”1914年3月14日辛酉級與庚申級舉行聯合辯論會,題為“今日中國小學校能否有讀經”🦵🏻,聞一多任本級主辯🧑🏻🍳。1916年5月26日清華學校中等科成立聯合演說辯論團,聞一多為成員。1917年10月30日清華組織全校性演說辯論會,辛酉級選出七名選手,其中包括聞一多。

再看收入《聞一多全集》第12卷(湖北人民出版社,1993)的《儀老日記》🧑🏻🍳🦣,1919年1月4日:“近來演說課練習漸疏👩🏻🦯➡️🎿,不猛起直追,恐便落人後。”1月6日:“作文演說果降列中等👜,此大恥奇辱也。”1月7日:“十一時後🚵🏼♀️,在鐘臺下練‘CROSS OF GOLD’演說八遍🏏。”1月8日:“夜偕德明習演說⬇️🤵🏽。”1月9日:“夜出外習演說十二遍。”1月10日:“演說略有進步,當益求精至🍁。”1月11日:“練演說👱🏻♀️。”1月14日:“夜至涼亭,練演說三遍🧝🏻♂️,祁寒不可禁,乃返🦸🏿♀️。”1月15日:“溫國文,習演說。”十二天日記中🤦🏽♂️,竟有九次關於練習演說的記錄,可見聞一多對此門功課的用心與用力。

從1912年入學,到1922年赴美,聞一多在清華園裏度過了十年光陰。作為留美預備學校起家的清華,對於演說課程的重視👱🏽♀️,花那麽多工夫訓練學生的演說能力(從文辭、結構、語速🧑🎨、聲調,到手勢、眼神以及心理素質),是否值得⚄,當時及後世均有爭議🏐。雖然聞一多在《恢復倫理演講》(1921)中對學校將倫理演講變成純粹的學術演講有所批評👆🏿,但不妨礙他在演說課程上投入巨大精力💅🏿。

二十多年後♚,作為西南聯大教授的聞一多,毅然決然走出安靜的書齋,投身昆明的民主運動,在很多群眾場合即席演講🫱🏼,其得心應手、揮灑自如,顯然與早年清華打下的底子密不可分。詩人杜運燮在《時代的創傷》(《萌芽》第1卷2期🫳,1946年8月)中稱♏️😟:

這是我第一次看見他在群眾大會上演說。他具有詩人的表現情感與思想的適當美麗辭句🎅🏽,革命家的熱情,演說家所需要的宏亮的好嗓子,而且他對朋眾心理亦有深切的認識,了解他的聽眾,所以他的有力的警句便不斷地自他那圍有山羊胡須的嘴裏流出來,朋眾不斷地報以最熱烈的掌聲👨🚀。那是非常動人的場面,所有聽眾莫不以得能參加那感情泛濫的狂潮為光榮🤿。

這裏將聞一多的演說成功歸結為詩人的辭句、革命家的熱情以及演說家的好嗓子⚃🛍️,可謂別有幽懷——尤其是最後一點🍥,並非可有可無。所謂演說的訓練👨🏽💼,就包括如何使用嗓子與手勢。

當然🚗,最關鍵的還是革命的熱情。吳晗《哭亡友聞一多先生》稱🕒:“終於有一天,這位詩人🧑💻、學者🪢、教授,被趕出象牙之塔了,正如他自己所說的,被攆到十字街頭🪪🐜。”應該追問的是👿,聞一多到底是在哪一天以及什麽緣由走出象牙塔的🟰。吳晗《哭一多》以及郭沫若《聞一多全集序》(三聯版)都提及1944年5月3日晚上在昆明的西南聯大新舍南區十號教室舉行的五四歷史座談會,就連聞一多自己也說:“聯大風氣開始改變,應該從三十三年算起🚨,那一年政府改三月二十九日為青年節,引起了教授和同學們的一致的憤慨。”(《八年的回顧與感想》)

1944年5月3日,西南聯大歷史學會主持五四運動25周年紀念座談會👩🏻🔧,聞一多、張奚若🎳、周炳琳、吳晗、雷海宗、沈有鼎等教授應邀出席並演講,聞一多的演講記錄整理後發表在《大路》雜誌第5期🤫,後收入開明書店1948年版《聞一多全集》等,題為《五四歷史座談》🤾🏿♀️,其中最關鍵的一句話是:“負起五四的責任是不容易的,因為人家不許我們負呀🎄!”為什麽這麽說?因1944年3月國民政府宣布取消五四紀念,以黃花崗起義日為青年節,這明顯是針對1939年陜甘寧邊區之確定五四為青年節,此舉引起西南聯大師生的強烈不滿,故這一年的五四紀念會便特別引人註目🧑🏿🍼。聞一多在周炳琳、張奚若之後發言⚰️,其中有♟:“你們現在好像是在審判我,因為我是在被革命的系——中文系裏面的🚴。但是我要和你們裏應外合🎫!”這裏略有誤解⛹🏼♂️,但聞一多強調作為革命精神的“五四”與作為傳統文化象征的“中文”之間立場上的差異,值得充分關註🔒。一年後,聞一多發表《五四運動的歷史法則》(1945年4月27日)💴,指出:“請註意,帝國主義突然退出,封建勢力馬上抬頭,跟著人民的力量也就將它一把抓住,經過一番苦鬥,終於將它打倒——這歷史公式,特別在今天,是值得我們深深玩味的🧏♂️。”雖碰到嚴峻的挑戰,聞一多依舊樂觀,相信人民力量強大,還專門論述了四個方面的進步表現🧑🏽🍳。

捍衛五四精神🤴🏿,批判當下社會,這兩者互為因果並構成合力。接下來的兩年🦻🏿,聞一多政治上越來越激進👩🏿,演說也越來越精彩🐙。除了立場變化,還與集會演說這一特定的言論氛圍有關——凡多人演說🫅🏿,後登臺的必定越說越激動。從《在抗日戰爭七周年時事座談會上的演講》(1944年7月7日)開始,激情👦🏼、熱血與悲憤互相激蕩🧑💻,經由《在魯迅逝世八周年紀念會上的講話》(1944年10月19日)🧑🏽⚖️、《在“一二·一”四烈士公祭會上的演講》(1946年3月17日)、《在聯大意昂話別會上的演講》(1946年4月14日),一步步走向人生最後的高潮,那就是《最後一次的講演》(1946年7月15日)。

吳晗《聞一多先生傳》說得很好💆:“一個純粹的詩人🧑🏼🦰,第一流的學者🧔♀️,愛美,推崇浪漫派🏌️♂️,中年雖然歸於平實,還是成天在故紙堆中摸索🤴,自得其樂的人,突然,又一變而走上追求民主的道路🕓,戰鬥的生活🔹。說突然,其實並不突然。正當五四運動的時候🔓,一多先生在北京清華學校讀書🦕,因為文筆好🧑🍳,被推選為學生會書記🌃🚒,用筆參加戰鬥,盡了他一份力量🌦。”晚年聞一多的拍案而起,除了現實政治的啟迪、詩人氣質的支撐、黨派立場的鼓勵,還有就是關於五四運動的巨大爭議——為了捍衛五四立場🈷️,那個曾經意氣風發的少年又回來了🤸♂️。

說到這裏💂🏽♀️,請記得1921年那幅插圖——天安門前的演說🤚。《清華年刊》即清華學校1921級畢業班紀念集中𓀚,刊有聞一多創作的書籍裝幀,圖片上方是“BEFORE THEAUDIENCE”,至於“天安門前的青年講演者”🕵🏼,那是 《拍案頌——聞一多紀念圖文集》(北京圖書館出版社🫴🏼,2007)編者代擬的題目。將1921年所繪天安門前演說的插畫,與1946年昆明演說的照片相對讀👩🏽💻,相隔二十五年的呐喊(聲音),竟如此遙相呼應,實在讓人嘆為觀止📣。

我曾經說過🤷🏻♂️,中國人談五四🧑🏻🚀,既是歷史,也是現實;既是學術,也是精神——作為後來者🛀,我們必須跟諸如“五四”(包括思想學說⚽️、文化潮流、政治運作等)這樣的關鍵時刻、關鍵人物、關鍵學說,保持不斷的對話關系。這是一種必要的“思維操練”,也是走向心靈成熟的必由之路(參見陳平原《作為一種思想操練的五四》🪦,北京大學出版社🐼,2018)。眾多五四老人對於“五四精神”的呵護、捍衛與堅持🤦🏽♀️,包含了理想𓀍、激情與青春記憶🤟🏻,而聞一多前後呼應的演說狀態,便是再好不過的例子🤎。

(作者為北京大學中文系教授)