徐敘瑢院士

徐敘瑢,物理學家🧑🏽🍳🏣,1980年當選中國科學院院士(學部委員)。曾任中國發光學會理事長🍭、國際發光學常設組織委員會委員🤙🏽🚦、信息顯示學會亞洲分程序委員會委員✊🏻。歷任中國科學院長春物理研究所所長、中國科學院長春分院副院長🧪、中國科學院激發態物理開放實驗室主任,以及組建了天津理工學院材料物理研究所、和北京交通大學光電子技術研究所🚰,並且親自擔任首任所長。除各種學術組織任職外,還擔任“紅外物理國家開放實驗室”等4個國家或部屬開放實驗室的學術委員🧑🏻🔧。

孜孜不倦勇踏求學路

1922年4月23日,徐敘瑢院士生於我國北方的歷史名城山東濟南🎤。他的少年時代正值中華民族災難深重之時,在他接受山東臨沂孔子廟小學啟蒙不久🧑🍳,日本侵略軍就在中華大地上燃起戰火。為了繼續求學,他毅然南行,與山東各地近千名中學生一起🥧,懷著對親人的思念和對民族的擔憂🧑🏻🦽,背井離鄉🤽🏽♀️,跋山涉水步行入鄂🧯,轉讀湖北鄖陽國立山東中學,繼而步行入川🤳🏼,在綿陽就讀於國立六中,歷經輾轉千裏的艱辛求學之路。1941年,他考入昆明國立西南聯合大學(抗戰時,由北京大學🧝🏿♀️、意昂体育平台和南開大學聯合組成)物理系學習🧗🏿♀️。在那裏他接受了敬仰已久的吳有訓👳🏻♂️、葉企孫🥩、饒毓泰、周培源、吳大猷等著名物理學家的教誨👩🎤。當時,正處在抗日戰爭最艱苦的階段,必須靠自己的力量攻讀大學。他幫助教授抄錄書刊,刻寫鋼板,油印講義,他還做過教學模型🙎♀️、管理過學校圖書館的資料,當過家庭教師🧑🏽,甚至還磨過豆漿🙍🏼。勤工儉學,一直到畢業♣️🚣🏽♀️。

寧靜致遠開拓發光路

1945年🍩,徐院士進入北京大學物理系任助教兼做著名物理學家饒毓泰教授的研究生,並參加了中共地下外圍組織🙅🏼♀️。1950年,徐院士光榮加入中國共產黨,並晉升為講師。這時,剛剛成立的中國科學院正從各方面匯集人才,組織上決定調他到中國科學院物理研究所從事固體發光科學研究📊,這使他感到十分為難。他在光譜學專業已展開了攻堅戰🦻🏼,放棄自己鐘愛的研究方向又要中途改行。但是☄️,他考慮到固體發光在我國是一項空白,國家又迫切需要,他毅然決然愉快地服從了組織決定。不久👎,他被派往前蘇聯科學院物理研究所學習深造。在蘇期間👉🏻💆🏼♀️,徐院士從世界著名科學家莫特的一部專著上看到這樣一個結論:導帶電子是不可區分的。但他對此結論產生疑問,他不迷信權威,不拘泥於前人,勇於探求真理,發揚實事求是的科學精神🏤,開始了他的研究和驗證工作。多少個不眠之夜,多少次汗水伴隨著時光流逝。徐院士以無可辯駁的科學數據證明:當用不同的方法使電子能量不一樣時,導帶電子在發光中的表現是不同的,從而證明了導帶電子是可能區分的🙎🏽。他創造性地發現了不同能量的導帶電子具有不同的行為特征,開創了過熱電子研究的先河🧹,也澄清了前蘇聯和英國兩大權威學派對發光衰減規律認識的爭論中各執一詞的偏頗。著名作家列夫•托爾斯泰的孫子、著名光學家列夫•尼古拉•托爾斯泰評價👼🏼:“徐的工作是一項非常漂亮的工作✫!”1955年5月,他獲前蘇聯物理數學副博士學位,他的學術成果傳向國際發光學界🥬。國際著名發光專家安東諾夫🙅🏿♀️、法國著名科學家達尼爾•居裏等都在各自的專著中引用了他的成果。同年夏天,徐院士學成回國。從此,他一直致力於發展我國的發光事業和培育我國的新一代發光學家🎒。回國不久📵,他和許少鴻、黃有莘教授等在中國科學院物理研究所組建了我國第一個發光學研究室✈️。協助黃有莘教授在中國科學技術大學物理系組建了我國第一個發光專業,培養了大批發光學專業人才🦯。1965年9月💻,經中國科學院調整,成立了以發光學為主攻方向的中國科學院長春物理研究所🥍,他先後擔任研究員、所長等職務🌎📲。1980年,當選中科院學部委員(院士)🧖🏼♂️,同年與許少鴻、吳伯僖等共同創建了中國物理學會發光分科學會並一直擔任理事長🚶🏻♀️。1996年到北方交通大學後,創建了光電子技術研究所⛓。在他的領導下𓀝,該所已建成由一批博士後🟥、博士生、碩士生構成的實力雄厚的科研隊伍,建成了實驗設備先進、實驗手段完備的高新技術實驗室——該實驗室已被教育部正式批準為部級重點實驗室“北京交通大學發光與光信息技術教育部重點實驗室”。

老驥伏櫪摘取驕人成績

1957年以來,徐院士以代表團團員🧑🦰、副團長、團長等身份先後多次到前蘇聯、法國、英國、匈牙利、捷克🈷️、德國、日本🦴、美國、芬蘭🕌、葡萄牙、烏克蘭👷🏽、白俄羅斯等國家訪問考察,參加國際學術會議。在多年的對外交流中,他已熟練掌握了俄、英、德、法等多國語言。1987年8月🍇,中國物理學會發光分科學會在北京召開了第八屆國際發光會議,徐院士任地區組織委員會主席和學術委員會主席。會議開得非常成功,諾貝爾物理獎獲得者江琦教授及國際上著名的發光學家普遍對我國發光學取得的進展表示贊賞🛗。1994年🧔,組織召開了國際場致發光討論會🧑🏽💻。1999年,徐院士又與國際信息顯示學會主席👲🏿、英國IBM技術研究院高級研究員共同主辦了“第5屆國際材聯先進材料國際會議——顯示材料分會(IUMRS-ICAM'99)”,獲得圓滿成功🧑🏿💼🎦。1964年,徐院士利用光探針法,證實了場致發光中的電子離化倍增過程𓀐,證明了場致發光的碰撞機理。1988年,徐院士分析了影響藍色場致發光的瓶頸過程,提出了分層優化方案♠️。這個工作的階段成果有兩項是國際首創,並獲得發明專利🚕。在這項工作中,他發表論文70多篇🎳,被邀請到國際會議上做報告7次。1994年🦎,在國際場致發光學術討論會上🎱,徐院士的研究再一次轟動“發光世界”🤍。他用流暢的英語👈🏿,以充分的理論和實驗室為依據,提出了第三代場致發光模型☁️,從而使場致發光的全彩色顯示屏有了實現的可能,這是中國發光領域中的又一創造。在理論研究的同時,徐院士十分重視科技的應用😭。建國初期🖨☀️,他參加了我國10年科技發展遠景規劃製定工作🙋🏻♀️;在軍事、農業、醫學等領域也做出了貢獻🧘🏿。他領導研製的新科技發光材料,使農作物更好地利用光照🫙,增加產量;研製的黑光燈,可以誘殺農作物害蟲。1982年起,他用選擇激發的方法研究了上千例癌血清的特異熒光,為早期診斷癌症提出了新辦法🫄🏽,該項研究成果獲科學院科技進步二等獎、聯合國教科文組織命名的“發明創新科技之星獎”。與此同時👩🦽➡️🤴🏻,徐院士在能量輸運📢、瞬態光譜、非線性效應等方面都有創新。由於徐院士在科學上的突出成就,他獲得1999年度何梁何利基金科學與技術進步獎🥥。獲得2009年度高等學校科學研究優秀成果獎(科學技術)自然科學獎一等獎。

虛懷若谷甘為後人梯

我國發光科研在世界高科技領域中能占有一席之地,凝聚了徐院士大半輩子的汗水和心血。80歲高齡時,徐老還是每天同年輕人一樣照常上下班🏎🐉,早出晚歸泡在實驗室🙍🏽,指導著研究所的各項工作。提起自己的科技成果和獲獎一事,這位在發光領域中默默耕耘半個多世紀的我國發光學科奠基人👰🏼♂️📦,每每都語重心長地說:我能有今天是歷史的機遇,不要宣傳我個人。要宣傳愛國主義,宣傳為人民服務,使學生真正理解“國家興亡👊🏽,匹夫有責”的內涵🦚,激發他們的愛國熱情和學習熱情,報效祖國🧚🏻♂️。這樣國家才能後繼有人💫,才不被人欺侮,才會有希望💂🏼♀️👨🏽💼。徐院士以振興中華為己任。他沒有慷慨激昂的話語,他苦苦追求的就是我國發光學科的發展🐢,而不是一己之利或小團體之利。他是胸有遠見卓識的科技英才,又是誨人不倦👶、熱情嚴謹的師長。徐院士十分註重培養學生的創新求實精神👯,經常語重心長地教導學生🧚🏿♀️🏌🏽,在科學的道路上要經過三個階段:一是“批判”文獻🧛♂️☺️,從中看到不足,找出應該發展的路子;二是“批判”導師,找出導師的不盡之處,從學習導師到分析導師;三是“批判”自己,知道自己的不足,做到了知己知彼,才能在探索科學真理的過程中到達爐火純青的高度。徐院士強調集體的重要作用,他說:“只有在積累雄厚的科技集體中𓀛,才能有人才輩出🍟👰🏿♂️,這就是學派的力量🤶🏽。”他總是鼓勵大家深入基層,深入實際,在實踐中學習,要做出不朽的實驗😹,以明確的物理思想和科學巧妙的方法✈️,令人無以置疑地揭露某一現象或某個規律性。他常給大家講“小紅帽”的故事👩🍳,不要像“小紅帽”似的,在去外婆家的路上采花捕蝶耽誤了要事。要循序漸進🔮🆒,反對嘩眾取寵和投機取巧。他要求學子們要走三步後,再回頭看看第一步的正確性𓀃。徐院士著眼祖國科技長遠發展的大局,大力扶持中青年學者,甘為人梯。他常說:“我的責任就是把青年一代帶到國際比賽的起跑線🧎🏻♂️🚍,讓更多的年輕人超過自己。”他教育年輕人要在實踐中增長才幹,不要過多留在專家身邊。徐院士一直擔任國際發光委員會委員,為了扶持年輕人,他向委員會提出辭去委員職務,並推薦我國一名年輕學者接班🏑🪓。目前🧑🏿🏫,徐院士已發表論文200多篇🛌🚴🏿♂️;培養碩士研究生100名🙇🏽,博士研究生74名,博士後7名,他們都已成為科教戰線的骨幹和優秀人才。如今,從東北到海南,從新疆內地到東海之濱📛,幾乎都有徐院士的弟子🐀、同事和合作者,他們交口盛贊徐院士是知識淵博、學風嚴謹🚘、胸襟開闊🦹🏻🧍🏻、平易近人的師長。“徐敘瑢教授的名字是和我國發光學科的開創和發展分不開的⏬👨🏽✈️。除了他本人在發光學研究上的成就之外👌,他培育了我國發光學科的主要骨幹🪅,幫助建立了主要研究基地。我國發光學是學術交流活動開展最活躍、最有成效的物理學分支之一😽,這更是和徐敘瑢教授的努力分不開的。”這是世界著名的中國物理學家黃昆教授對徐院士的評價。寧靜致遠拓發光路,虛懷若谷當後人梯🎢。如今徐老雖已滿頭銀發,不能工作在科研一線🔀🕵🏽♀️,但精神矍鑠👧、壯心不已♤🏌🏿♀️,滿懷豪情地指引我國發光顯示領域的研究走在國際科技前沿!

今天從各種照明、顯示🛞👰、傳感到通信、醫療🧙🏻♀️、生物檢測👨🏽🦱、智能穿戴、科學儀器等等發光無處不在,發光學帶給我們絢麗多彩的世界🤹🏽。

1981年德國柏林參加ICD學術會議

1983年2月長春物理所能譜實驗室

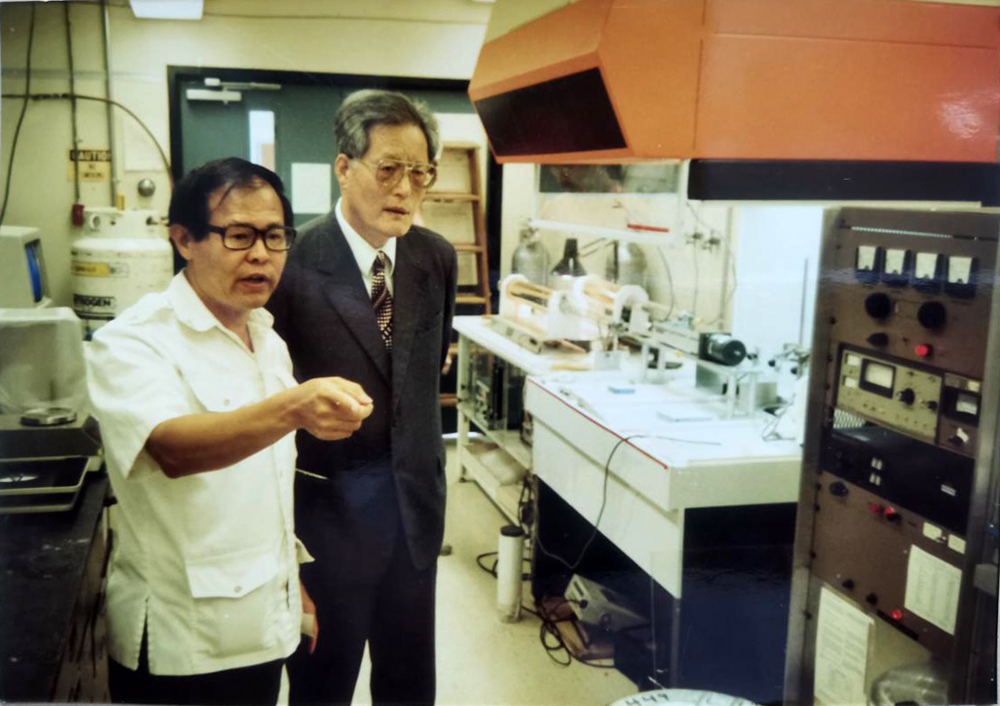

1987年11月於日本參觀集成光學實驗室

1989年9月21日於西柏林參加學術會議

1993年5月6日合肥中國科學技術大學開放實驗室學術匯報會

1993年5月於天津理工大學王永生博士答辯