1999年,國家頒授的23位“兩彈一星”功勛科學家,如今僅有3人在世:92歲的孫家棟,92歲的周光召,年紀最大的,今天滿100歲。

他就是與中國共產黨同齡的王希季。

歷經輾轉入航天

1921年7月23日,中國共產黨第一次全國代表大會召開,正式開啟了一段叱咤風雲的百年輝煌歷程。也就相隔兩天,7月26日,王希季在雲南昆明的一個白族家庭裏出生。

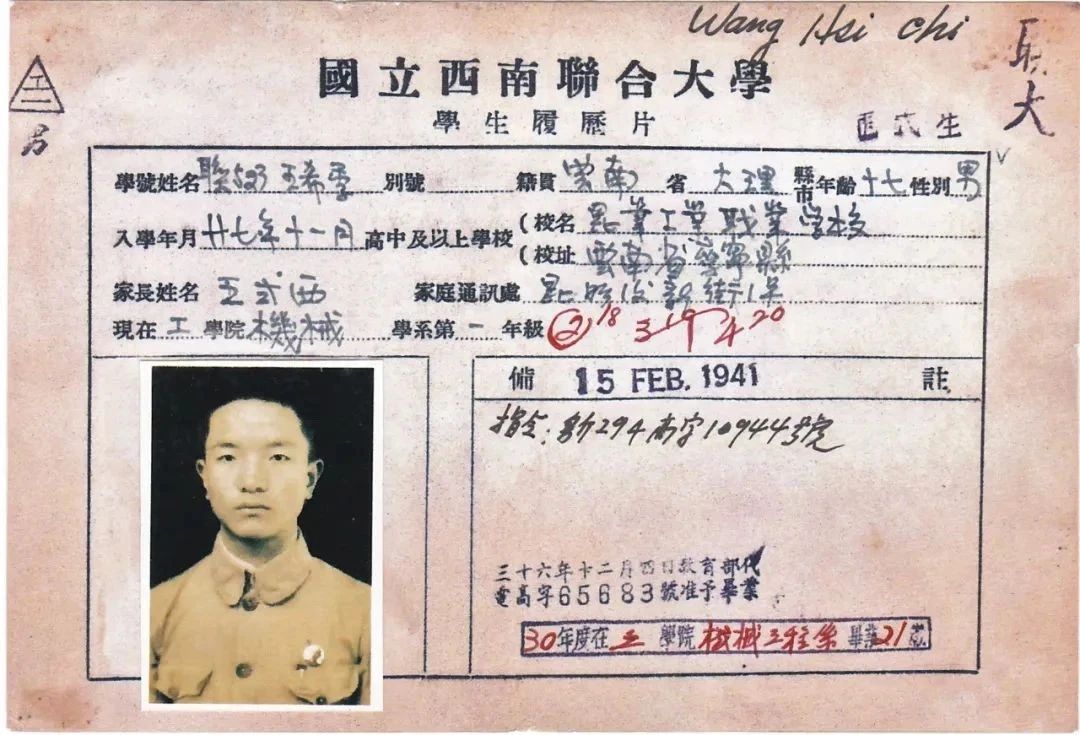

父親王毓崑是商人,生意場上沉浮多年,不願孩子再身陷商海,唯一的心願是希望他們能學一門手藝,過一種能養活自己的平安日子。但王希季不甘平庸,從職校考入國立西南聯合大學,入讀工學院機械系。

在西南聯大,最讓他“耿耿於懷”的是,機械學大師劉仙洲先生讓他吃了第一個零蛋。在一次測驗中,劉仙洲先生給出題目,要求計算準確到小數點以下三位數。王希季舉起計算尺刷刷算完。一看成績,零蛋。因為計算結果的小數點下三位是根據計算尺估算的。

“劉先生給了我零分,讓我終身受益。搞工程的人必須要堅持零缺陷。我考試中的小數點下三位就是缺陷,如果有缺陷,工程就會變成零。”後來成為航天專家的王希季,與“零缺陷”工程打了大半輩子交道。

在大學,王希季萌生了“工業救國”的想法。1942年,西南聯大畢業後進入兵工廠, 抗日戰爭勝利後,又到了昆明的電廠。

1948年,王希季踏上了留學旅程,前往美國弗吉尼亞理工學院動力及燃料專業留學。1949年,他以優異成績獲取了科學碩士學位。

就在王希季準備進一步攻讀博士學位時,國內傳來消息,中華人民共和國即將成立。次年3月,王希季登上“克利夫蘭總統號”。有人問他為什麽不繼續讀博,他答:從我出生時起,國家就一直在混亂中,支離破碎。我出去讀書時國內還沒統一,回來時已經統一了,這對我來說很重要。

就這樣,他毅然放棄了國外良好的學術環境,和一批中國留學生一起登上“克利夫蘭總統號” 輪船回到了祖國。

王希季留學後歸國途中在“克利夫蘭總統號”郵輪上

同在船上的還有華羅庚先生、朱光亞先生等人。在香港逗留期間,華羅庚在船上發表《告留美人員的公開信》:“梁園雖好,非久居之鄉,歸去來兮……”

王希季回國之後,先後在大連工學院、上海交通大學等高校任教。隨後,加入中國航天。

射出探空第一箭

1958年,王希季所在的系被調整到上海交通大學,當他準備赴德國教學兩年時,突然接到了去上海機電設計院報到的通知,承擔中國第一枚探空火箭的研製任務。

這個任務有多重要?1957年,蘇聯發射成功了世界上第一顆人造地球衛星,3個多月後,美國將一顆名叫“探險者一號”的衛星送入了太空。1958年5月17日,毛澤東主席發出了高瞻遠矚的偉大號召:“我們也要搞人造衛星!”

參與研製我國第一枚探空火箭的這支隊伍,絕大多數都是剛出校門不久的青年人,平均年齡只有24歲。有的年輕人甚至還沒畢業,就拿著組織上的調令報到了。

那年,王希季只有37歲,被任命為設計院的技術負責人。當時設計院的研製條件十分簡陋,既沒經驗,又沒資料,也沒專家,一切都要從零開始。勇於挑戰的王希季二話沒說,帶領著“娃娃隊伍”,開始了邊學邊幹的艱苦探索。當時,控製頭體分離的定時鐘表機構是從市場上買來的小臺鐘改裝的;點火裝置是將普通小電珠的玻璃敲碎,取出其中的燈絲再裹以硝化棉製成的……

僅用了短短9個月的時間,由王希季主持研製的我國第一枚液體燃料探空火箭T-7M就奇跡般地誕生了。

1960年2月19日,在上海郊區一個用稻田改建成的簡易發射場上,“T-7M"已經昂然屹立在發射架上,它的飛行高度預計為8~10公裏。

發射場上沒有電,隔著一條蜿蜒的小河,在用蘆席圍起來的“發電站”裏,一臺借來的50千瓦的發電機已經開始工作。由於沒有任何通信設備,王希季站在用麻袋堆積起來的半人高的“指揮所”裏,用揮舞的手勢和大聲的喊叫,指揮著“T-7M”的發射。

發射成功了!王希季沖出“指揮所”,扯開已經嘶啞的嗓子和大家一起忘情地歡呼起來。這次試驗成功,是中國自行研製的液體燃料火箭技術取得的一個具有工程實踐意義的成果。此後,中國的探空火箭數十次飛上天空。

王希季在探空火箭研製現場

很長一段時間裏,人們並不熟悉探空火箭的歷史。毛澤東唯一視察中國航天的足跡留給了“T-7M”。探空火箭創造了中國航天史上的多個第一,為我國後續氣象事業和航天事業的發展積累了豐富的工程經驗及大量的第一手資料,開創了我國生物試驗火箭成功回收的先河,也為我國以後開展載人航天工程積累了重要的經驗。

王希季功不可沒。

攻關“長征一號”

完成研製探空火箭的任務後,又一項充滿挑戰的工作找到了王希季。

1965年,在“兩彈”建設基本完成之後,發射我國第一顆人造衛星的任務被提上議事日程。上海機電設計院承擔衛星運載火箭總體任務,由上海遷至北京,正式改名為七機部第八設計院。王希季被任命為該院總工程師。

新任務中,他負責主持中國第一個發射衛星的運載火箭“長征一號”總體方案的論證和設計。衛星上天,得靠火箭。又是一項如此重要的任務。

王希季感到慶幸。他曾經動情地說:“作為一個專家,我不否認個人的天賦和勤奮,但是,如果黨、國家和人民不交給我這些任務,我怎麽可能去研製?如果不給我這些環境和條件,又怎麽會出現我這樣一個人呢?”

王希季是一個頭腦清醒、求真務實的人。他苦苦思索,怎麽設計一個方案,既能夠達到足夠的運載能力,又可以節省許多研製經費,時間上也能夠滿足發射衛星進度要求?

他做了大量調查,在全面考慮空間、地面、材料、技術等基礎上,創造性地提出了一個將導彈技術與探空火箭技術相結合,液體的推進劑火箭和固體的推進劑火箭相結合的方案。這個方案就是:以中程液體推進劑導彈為第一級和第二級,研製一個固體推進劑火箭作為第三級的運載火箭方案。這就是後來的“長征一號”。

對王希季來說,用尚未研製的固體火箭發動機作為長征一號火箭第三級的動力裝置是一項全新的課題,它要可靠地在300千米左右高空點火,並在180轉/分的條件下工作,難度非常大。

時任七機部四院副院長的楊南生說:“至今我都非常欽佩和感激王希季!在發射第一顆人造衛星的運載火箭上,敢於采用完全由中國人自己設計製造的固體火箭為第三級,需要有相當的魄力與勇氣!”

1967年,按照國防科委要求,“長征一號”總體任務移交給運載火箭技術研究院(一院)負責。王希季再次無條件服從組織安排。

兩年後,“長征一號”成功把“東方紅一號”送入太空,我國成為世界上第5個獨立研製和發射衛星的國家。王希季再次為國家、為航天立功。

返回式衛星的大總師

“長征一號”移交後,王希季馬不停蹄,全身心投入新任務,研製我國首個返回式衛星。

當時,返回衛星研製難度之大,令很多人望而卻步。王希季帶領研究團隊製訂了幾個設計方案。經過一次又一次地爭論、討論,他們最後確定了充分利用“長征二號”運載火箭能力,采用彈道式返回方式,由返回艙和儀器艙組成大返回艙的方案。這個方案幾十年來一直是我國返回式衛星的基本方案。

1975年11月26日,中國第一顆返回式衛星穿雲破霧飛上了太空。當人們沉浸在發射成功的喜悅中時,王希季卻提著簡單的行李,匆匆地趕往衛星測控中心。他的任務還沒有完成,他還要等待著送走的那顆衛星再聽話地返回地面。有人說,那幾天,他連睡覺都“睜”著眼。

3天後,天空中終於出現了那頂紅白相間的降落傘。在王希季看來,那是盛開在天空中的一朵最美的奇葩。傘下拽著的,就是那個讓他望眼欲穿的、被大氣層燒得黑糊糊的回收艙。它飄過崇山峻嶺,準確地落到了預定的回收地點。

這顆衛星的回收成功,使中國成為繼美國、蘇聯之後,世界上第三個掌握衛星返回技術的國家。葉劍英副主席在衛星試驗結果報告上揮毫批下7個大字:返回式衛星有功!

王希季在衛星研製現場

對返回式衛星,王希季長久牽掛。

1994年,王希季73歲,老話說,73、84是老年人的“坎兒”。當時,我國的航天事業形勢嚴峻,不到半年時間裏,連續兩次衛星發射受挫。這年7月,我國第16顆返回式衛星發射,王希季簡單收拾行裝,奔赴大西北。發射第二天,他又趕赴西安衛星測控中心,與另外幾位老專家一起參與衛星測控和回收任務。

1996年10月20日,我國第17顆返回式衛星發射,王希季再次出現在酒泉。這是一顆最新型號的返回式衛星,由他主持製定型號技術方案。這顆衛星上的搭載物多達17類,有用於心肌觀察和病理反應實驗的小烏龜,有從剛出生的幼鼠腦細胞中提取的神經元,有不同品種的植物和菌種,還有一面五星紅旗和一面紫荊花旗——航天人為香港回歸特別準備的厚禮。

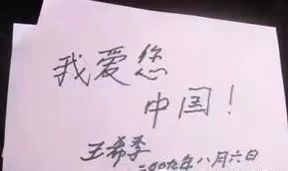

這一年,王希季已經75歲了,和大多數航天人一樣,他用最質樸也是最浪漫的方式,熱愛著他的祖國。

“祖國沒有忘記我”

王希季目光遠大,從造火箭到發衛星,又將目光投向了應用衛星和太空資源的利用和開發。

王希季一直呼籲研製發射地震電磁監測試驗衛星。“汶川地震,如果我們事先有地區連續的空間監測的熱和電磁效應的圖像,可能會有預報。”王希季建議將空間手段與地基監測相結合,建立天地一體化的立體地震電磁監測系統。

王希季是白族,耄耋之年,依然沒有忘記建發電廠解決民族地區能源的初心。2009年,88歲的王希季與3位院士聯名寫信,建議在地球同步軌道上研發百萬千瓦級的空間電站,以解決能源和環境問題。

王希季晚年一直倡導把太空作為國家疆域的一部分來看待。他常說:“天,中國人是有份的。在太空這個世界各國爭奪的新領域,中國不僅要有一席之地,更要擴大到一片之地。”

王希季很有個性。作為衛星總設計師,王希季經常扮演少數派的角色。在他的一份幹部考察表上,寫著這樣一個缺點:有時比較固執,不好商量工作。

王希季沒有虛心接受,在“對組織評價的意見”一欄裏鄭重其事地寫道:“總評價高於本人評價,謝謝。但在技術問題上不能人雲亦雲,也不能少數服從多數,而是要尊重客觀規律。有時候少數人堅持的往往是正確的。可能我總是當這種少數派吧。”

在涉及國家和民族的尊嚴、利益等大是大非面前,王希季只有一個判斷標準,那就是有利於國家、有利於人民。

王希季一次又一次為國家需要“轉行”,深藏功與名。1999年,“兩彈一星”功勛科學家表彰大會,當已經78歲的他站在人民大會堂,人們才知道,這個不起眼的白發老人,為中國航天作出了如此大的貢獻!

“祖國沒有忘記我!”78歲的王希季突然紅了眼圈。

“兩彈一星”功勛科學家

去年4月24日,東方紅一號衛星成功發射五十周年,習近平總書記給參與“東方紅一號”任務的老科學家回信,抬頭寫的是“孫家棟、王希季等老同誌們:”。

是的,祖國沒有忘記您,人民更不會忘記您。

現在,全國人民一起祝您:生日快樂!

參考:

《王希季院士傳記》,中國宇航出版社

《1949,歸去來兮》,中國航天報

《宇航技術專家王希季》,中國航天報

《“兩彈一星”元勛王希季,中國第一顆返回式衛星首任總設計師》,中國之聲

《一個白族科學家的初心使命》,中國民族報