一個一輩子大聲說話的老人從今天開始不再能跟我們說話了。翻譯家許淵沖先生於2021年6月17日在北京家中去世,享年100歲。

人生一半的時間裏,他困在沉默裏,度過了復雜的100年,熬過了戰爭、革命、誤解……他外號叫「許大炮」,正是因為沒人聽他說話,他總是大聲說。

有人願意聽他談翻譯時,他已經是個老人了。一輩子大聲說的話裏,他爭過聲名,爭過房子,爭過頭銜,爭過對錯,爭過高低,但他並不善於自我表達,因為總是大聲地、激烈地說話,他的聲音反而很難被人真正理解。

今年春天,《人物》作者李斐然采訪了許淵沖先生以及他身邊的諸多人士,寫成這篇文章,原標題《許淵沖,與平庸作戰》,記錄了圍繞許淵沖的各種聲音。其中最重要的,或許仍然是在日記裏他寫給自己的話:

「我是不是一個庸人?」

他時時都在與平庸作戰,他度過了響亮的、值得的一生。

所有聲音都在時間裏回蕩。今天,我們重發此文,聽一聽曾經的聲音,以此紀念許淵沖先生。

「莎士比亞有很多缺點的」

翻譯家許淵沖會一邊說著話,一邊睡著。這是一種正常的生理現象,到了四月份,他就要100歲了。

和他溝通最大的考驗不是他的年齡,他不糊塗,有很多話要說,聲音也很響亮,他身上活著一個戰士的熾烈——一種100歲的鬥誌昂揚。

醒著的時候,他突然提問,「To be or not to be,你知道?這有十幾種翻譯啊!你喜歡哪一種?」

這句話是莎士比亞名劇《哈姆雷特》裏最有名的臺詞,復仇的王子站在舞臺中央,抉擇的艱難時刻,說出傳世數百年的名句:「To be or not to be, this is the question.」流傳最廣的是翻譯家朱生豪的版本:「生存還是毀滅,這是一個問題。」

「根本就翻錯了,你怎麽喜歡的啊?一個人哪有生存滅亡的問題?不是談國家的問題啊,活下去、活不下去,這是自己的問題嘛!」說完倒向沙發,剛躺下又起來,「莎士比亞、莎士比亞有很多缺點的!……我,100歲,莎士比亞,50歲就死了嘛!他莎士比亞不懂中文的,我比他,我英語,法語,我(多)五十幾年,我的經驗比他強,所以我可以搞得比他好。」

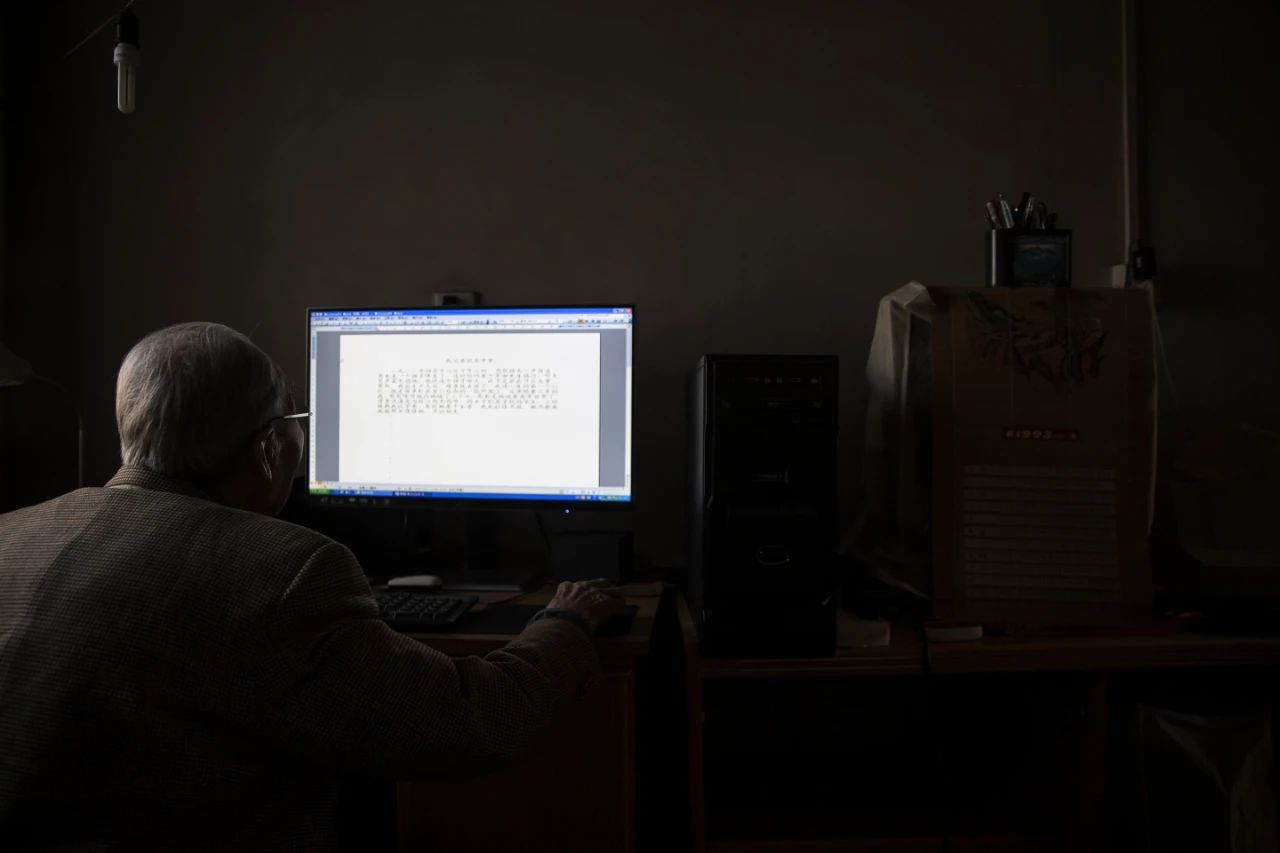

在批評的頂峰,他睡著了。鬥誌昂揚的房間突然陷入安靜。許淵沖一個人住在老舊的兩居室裏,在朝南的房間書桌上做翻譯,然後去朝北的房間,把譯文逐字打到電腦裏。整整兩面墻的書架上,《唐詩三百首》《論語》《紅與黑》《高老頭》《奧瑟羅》——每一本書都是他的譯作。

理解許淵沖是一項考驗,他活出了一種絕對意義上的自我,表達也始終激烈,愛與恨,對與錯,只容得下一種解釋。這導致他長期以來活在一個簡化標簽裏——自負。只有仔細閱讀他的日記,分析不同年代的文章,聽他在不同階段的朋友、同事、對手、學生的講述,結合100年間的時代變遷,才能把人從簡化標簽中釋放出來,發現復雜的另一面。

這一面的許淵沖通常到了深夜11點後出現。一個人守在書桌前,開始翻譯,記日記。晚上的許淵沖一言不發,整個房間安安靜靜,那時候的他一改白天的張狂,依然敏感,但是謹慎、脆弱、猶豫、自卑,後悔自己說話傷人,反思自己為什麽總被孤立。他在日記裏,用英語詢問自己:Am I moderate?(我是不是一個庸人?)

「我是不是一個庸人?我想了又想,正如錢(鐘書)先生所說,這還是個問號,而不是個句點。沈從文先生說過,一個人應該平庸一點,不應該脫離人生,而應該貼近人生。我脫離人群,和別人不投機,總覺得格格不入,這是不是脫離人生呢?張佛泉先生講政治課時引用巴斯卡的話說,我思想,所以我是人,不是達到目的的工具,而是目的本身。我是工具,還是目的呢?我來聯大目的是做一個能夠自立的人……讀書人或學生是不是庸人?是人中人還是人上人?……這還是個問號,不是一個句點。」

這是他上西南聯大第一個月的日記,也是縈繞了他一輩子的問題。出生在1921年的許淵沖,見證了時代的波瀾壯闊,錢鐘書教他大一英語,楊振寧跟他上課同桌,陳省身跟他一起打過牌,遠房表叔熊式一寫的劇本《王寶釧》,英國女王都看過,蕭伯納也贊美。他凡事愛跟人比,但一次次比較讓他看到自己的現實——沒有他人的天賦或家境,又趕上戰爭、革命、改造、運動的時代,半生默默無聞。他從小愛看英雄故事,自己卻不得不在沉默的壓抑中生活,遲遲做不了英雄,怎麽辦?

這是一個幾乎每個人都遇到過的問題。他讀過的書,見到的老師,認識的朋友,都告訴過他一個答案——接受。但是,如果接受不了,又該怎麽辦?

許淵沖用100年的時間找到了一種答案,他當了一輩子的鬥士,用自己的人生回答了哈姆雷特的問題:一個人能否活成自己的樣子,跟時代、出身、天賦、環境都沒關系,這是一個個人問題。他的所有表達都在講述這個答案,為了讓更多人聽到,他更大聲說,用更激烈的方式說,直到現在,他都在等待來自他人的回音,認同他所發現的To be or not to be,他認為這句話正確的譯法是——要不要這樣過日子?

熾烈的奇跡

激烈和簡單,是熟識許淵沖的人最常提及的兩個詞,也是這位翻譯家最突出的特征。他的語言表達尖銳激烈,語言背後的人卻簡單天真,一輩子如此。

許鈞和許淵沖認識40多年,他在論文裏第一次看到許淵沖的名字,那是1979年,學術期刊剛剛復刊,許淵沖就發表了多篇談翻譯的文章。他把翻譯視為一種藝術,提出要將翻譯提升到文學創作的地位,譯文要力求超越原作,追求一種絕對的美。

沒過多久,譯林出版社組織翻譯法語名著《追憶似水年華》,責任編輯韓滬麟邀請15位譯者到北京開會,同為譯者的許鈞在研討會現場第一次見到了許淵沖,才知道那些澎湃的文字來自一個年近古稀的老先生,外號叫做「許大炮」。他每次開會必到,常常跟人爭論細節對錯,爭到滿臉通紅。會上討論書名譯法,許淵沖猛地站起身:「我要求用《追憶逝水年華》,若不采用,我就退出此書的翻譯!」

但不談翻譯的時候,他為人又很簡單。許鈞去北大開會或講學,許淵沖和夫人都會請他吃飯,給他介紹好吃的菜,但也一定會在飯桌上談起翻譯,有一次在北大勺園,兩個人爭到整個餐廳都停下來看他們,可問題爭完後,又坐了下來,繼續分享好吃的菜。

「翻譯是他的存在方式。一說翻譯,他像捍衛戀人一樣,他要跟你拼命的。」許鈞說,「在翻譯上,他是一個絕對的藝術家,堅信自己的原則,又在翻譯中絕對貫徹了它。他把追求美當作一種責任,真誠地、絕對地去捍衛他的藝術,導致他的理念有排他性。所有跟他的翻譯違背的,他認為都是跟他的不和,都是錯誤的,這是他對於藝術的絕對追求導致的。雖然他的翻譯只是一家之言,但這種不妥協的精神,讓他能夠在100歲還在不停息地追求,多少人都停止了,他真的是生命不息,翻譯不止,這是這麽多年我一直很欽佩的地方。翻譯到底為什麽?它不僅僅是一個精神問題,也不是一個水平問題,更是一個認識問題。」

幾乎所有人都發現了這一點,負責出書的編輯都知道,他對待譯稿極其珍視,「翻譯是他的命」,譯每個音節都有講究,家裏人也知道,他的書和譯稿不能隨便碰,「翻譯是他的眼珠子」。每次發現譯文有誤,他都像仇恨敵人一樣憎恨,要竭力糾正過來。

這份熾烈讓他的翻譯呈現出一種罕見的生命力。通常情況下,大部分翻譯家一生只主攻一個語種,只翻譯一兩位作家的主要作品,由於翻譯工作量繁重,譯者晚年常常放緩翻譯速度,有的不得不告別這項工作。然而,作為翻譯家的許淵沖活出了三個奇跡:這是一位在真正意義上翻譯過古、今、中、外的翻譯家,是一個活到100歲仍每天熬夜翻譯的翻譯家,最重要的是,這位翻譯家一生絕大部分作品是從62歲開始翻譯的,也就是說,大部分人從壯年開始的個人奮鬥,對許淵沖來說是一場暮年才能出發的賽跑。

這些奇跡全部呈現在他的作品裏。改革開放之前,許淵沖只出版過四本書。1983年,62歲的許淵沖開始以一年至少新譯一本名著、出一本論文集、寫一本散文集的速度進行創作,迄今為止他在中國古典文學領域完成了唐詩、宋詞、元曲、漢魏六朝詩、明清小說、《詩經》、《楚辭》、《論語》、《道德經》的英文譯本,外國文學領域完成了福樓拜、司湯達、巴爾紮克、莫泊桑、雨果、羅曼·羅蘭等作家名作漢譯本。紀念莎士比亞逝世400周年的時候,他開始挑戰一個人譯莎士比亞全集,這一年,他已經94歲了。

翻譯家童元方也見證過許淵沖的熱情。那時他接近80歲了,香港中文大學邀請他做翻譯講座,童元方負責接待。許淵沖上臺聊詩歌翻譯,下了臺還是聊古詩。童元方此前在哈佛大學授課,主講文言文,「我們倆聊得就挺熱鬧,他的記憶力一流,講到哪一句譯得好,當場背誦出來給我聽,我一聽就會共鳴,真的很好,怎麽想出來的啊?」

許淵沖跟她聊毛澤東詩的翻譯,其中有一句「不愛紅裝愛武裝」,他的譯作用了英語的雙關:「to face the powder and not to powder the face.」

「這句我認為是神來之筆。他對自己的得意之作,從不扭捏作態,那種對美的執著令人可感。坐在我對面的是一個快80歲的老人,一講起翻譯,那種天真的得意,真的是手舞足蹈,我覺得他好可愛,我也跟著他一塊兒高興,跟著他手舞足蹈。」童元方目前因為疫情留在臺灣,她在電話采訪中告訴《人物》,「他是我見過的少數的人,譯成不是自己母語的語言,出來的作品還能稱之為好。而且他譯詩的原則是一定押韻,押韻多難啊,不押韻要把意思翻出來已經很難,又要押韻是難上加難。翻譯的取舍之間,甚多講究。許多人挑剔他因為押韻舍去部分內容,我卻因他的譯詩保留了最難傳達的詩的美感而萬分佩服。」

在香港的講座中,許淵沖講到自己翻譯李清照的《聲聲慢》,其中兩句譯文是:

梧桐更兼細雨On parasol trees a fine rain drizzles

到黃昏、點點滴滴As twilight grizzles

吃飯的時候,童元方問他,為什麽想到把「點點滴滴」翻譯成grizzle這個詞?結果,許淵沖一口氣背誦出來一連串以「zzle」結尾的英語單詞,「drizzle、dazzle、fizzle、sizzle、grizzle」……他說因為上半句的「細雨」想要用drizzle,下半句的「點點滴滴」需要押韻,他就直接在這裏面挑了一個最合適的。

「這下子把我嚇住了,因為我從來沒有這樣想過事情,我們漢語裏有韻部,押an、ang這種,我發現他腦袋裏有一個英語的韻部。我就覺得他好厲害,這是他讀英文下的很深的功夫。」童元方說。

翻譯考驗一個人的閱讀量和記憶力,靈感不是憑空而來。「不愛紅裝愛武裝」的妙譯,是他上大學時讀英文報紙看到的表達方式,但他牢記了幾十年,譯毛澤東詩詞的時候恰當地用在裏面。他一生如追求熱戀一樣追求更美的譯文,而他為翻譯付出的那些心力也留在了優美的譯文中,其中流傳最廣的一則是他譯杜甫的「無邊落木蕭蕭下,不盡長江滾滾來」,這句詩在英語中譯出了幾乎同樣的韻律和節奏:

The boundless forest sheds its leaves shower by shower;

The endless river rolls its waves hour after hour.

每一個單詞背後,都是一個翻譯家的執著。許淵沖打字很慢,屏幕上字號很大,他瞇著眼睛湊近鍵盤,輸入一個字有時要花費三分鐘,而他沒有助理,整整一屋子的書,每一個字都是自己輸入的。

藏在文字裏的翻譯奇跡,直到今天仍在增加。許淵沖在北大暢春園的家已經住了超過40年,剛搬進來的時候出書,照片裏的書房只有一個小書架,譯著還能一本本並排展示封面。99歲時的書房顯得狹小局促,因為書太多,書架不得不同時放兩排書,新的譯作來了,只能隨機插到空隙裏。每一本厚厚著作的封面上,譯者署名都是許淵沖。

響亮的第一流

許淵沖從18歲的時候開始做翻譯,最初的作品是翻譯林徽因寫給徐誌摩的紀念詩《別丟掉》。那時候,翻譯解決的是個人問題——當時暗戀同班女生,他譯出了這首詩,放到女生宿舍信箱裏。

事實上,學習語言對許淵沖來說是非常辛苦的事。在日記裏,小時候學英語的感受是「惱火」,不明白為什麽daughter意味著女兒,pupil意味著學生,也記不住26個字母發音,要在WXYZ後面寫上漢字「打波了油,嚇個要死,歪嘴」才能背下來。後來他學過俄語、法語,試圖學過德語,每種外語都學得很艱辛,剛學俄語時為有32個字母而生氣,但他還是克服困難全記下來,幾乎每次俄語考試都是第一。

在人生最初的日子裏,學外語是許淵沖擺脫自卑的方法。在日記裏,他形容自己小時候非常自卑,母親早逝,父親嚴厲,哥哥總挑毛病,唯一疼愛過他的長輩很快去世了,這些經歷讓他總覺得自己是一個弱者,處處不如人,那時候日記裏抄錄的句子,是魯迅文章裏讓他共鳴的「四面都是敵人」。他覺得自己因為平庸所以孤立,直到發現自己學習外語能出眾,才開始培養出自信。

他記錄了每次得第一後聽到的回響——英語考了第一,其他人開始笑著聽他說話;俄語考了第一,吳宓在路上誇獎了他;法語考了第一,暗戀的女生跟他說了第一句話。他對這些日子的記錄,用的詞都是「甜蜜」。

1938年許淵沖(前排左一)中學畢業與同學留影 圖源網絡

許淵沖考上西南聯大那一年,是抗日戰爭全面爆發的第二年。當時他最喜歡的作家是魯迅,讀他翻譯的外國作品,因此喜歡上了翻譯。但他的想法很簡單,同學看他俄語學得好,邀請他參加進步組織,他拒絕了,因為他學俄語只是為了讀俄國文學名著,沒有政治意圖。

這份簡單始終活在他身上。他的大一日記認為抗日戰爭將在年底結束,之後他們將會取道香港、南昌北上,回到北京的校園。上學報到的時候,行李裏還帶了一個網球拍,他設想的還是一個年輕人的普通大學生活,跟同學打網球,休息日去咖啡廳,一邊看書,一邊吃一塊蛋糕。

大三時,學校規定外文系高年級男生必須參軍一年,不參軍就開除學籍。對於這個關乎前程的決定,他在同一天變了三個主意。早上去填表,覺得自己應該參軍。負責接待的是一個軍人,態度嚴厲,要求遵守紀律,他惱火了。填表時聽同學說,怎麽能剝奪我們上課的自由,不交表了!當即同意,不去了。下午又有一個同學出來說,怎麽能因為上不了課就不參軍報國了?他又覺得有道理,再次決定參軍。

直到親歷了抗戰的現實,他的想法才發生了改變。參軍後他為美國飛虎隊做翻譯,被分配到秘書處工作,翻譯軍事情報。一開始,他還是一個簡單的大學生,老師、同學、朋友、同事都被他挑過毛病。這是他的一個習慣,他解釋自己愛找他人缺點,是為了實現超越。但是那一次,工作之余聽軍官們講時局,分析前線一觸即發的緊張局勢,他開始給自己挑毛病了。

他在日記裏檢討自己,「我雖然在為抗戰出力,但除了工作以外,想到的還只是穿西服,吃館子,住洋房,坐汽車,找女朋友,出國留學等等,多麽自私!哪有一點國難當頭的意識?……如果國家危急,還談什麽個人問題?如果國家有事,我也只有盡我所能,為國出力。」

可是,他遇到了一個現實的矛盾。抗戰時期,為國家出力的最常見兩條路,一個是參軍,一個是做科學家,這兩條路他都沒法走。軍訓時期的每天早起已經讓他感到「苦不堪言」,紀律嚴格也讓他「深惡痛絕」,大學之初就放棄了參軍這條路。他的理科成績很差,也缺乏理性思維天賦。魯迅棄醫從文,用創作代替戰鬥的這條路,他也很難做到。上課寫作文,題目是寫一個有趣的人,他想要寫自己,但他發現,要寫一個完全真實的自己,他不知道怎麽寫,要寫一個完全虛構的自己,他也寫不出來,最後,他發現自己的表達力有限,只能借助看過書裏的人物,寫「一個半真半假的人」。

他常常需要借助他人才能實現自我表達,這也成為他選擇翻譯的原因。晚年在那篇日記的補記裏,他寫道:

「我的觀察力不強,想象力也不豐富,所以只好像大鵬背上的小鳥,等大鵬飛到九霄雲外,再往上飛一尺,就可以飛得更高,看得更遠了。古今中外的詩人文人都是我的大鵬鳥,我把他們的詩文翻譯出來,使他們的景語成為情語,就可以高飛遠航了。」

和同學討論「生存」的時候,他形成了自己的觀點:一個人能解決的只有個人問題,而每個人做好自己,就是解決時代的大問題:「人的生存首先為自己,其次才為大眾。歌德寫《少年維特之煩惱》,完全是為了發泄自己的熱情,沒有一點為大眾謀幸福的意思,卻給許多失戀者帶來了安慰。」「我學文學只想自得其樂,提高自己,但如果每個人都得到提高,那不就是改革時代了麽!?」

他選擇了翻譯,既是個人問題的解決路徑,也是他對時代的回應。此後的履歷是一條簡單的直線:從西南聯大肄業後,當過一段時間英語老師,後來考上清華研究院,研究翻譯,留學法國,翻譯德萊頓,畢業後回國,繼續翻譯,直到今天。

這是一條他再沒有改過的路,這條路上也只有一個目標:「永遠追隨著第一名,追隨著第一流的作家,自己只是以譯為作,把第一流的創作,轉化為第一流的譯文。」他的譯作裏只有第一流的作家和第一流的作品。其實,這並不完全是他的個人閱讀喜好。他喜歡的作品多是浪漫愛情故事,年輕時最喜歡《茵夢湖》和《少年維特之煩惱》,但他的譯作卻選擇了不少現實主義作家。

從法國留學回國時,許淵沖剛過30歲。他參了軍,在部隊的外語學院工作,1983年從洛陽調到北大。他當過老師,教過英語和法語,但他更主要的工作是做翻譯。上過課的學生、合作過的同事,都對他的翻譯印象深刻。

馮慶華是許淵沖在洛陽時的第一個研究生,畢業寫論文時,兩個人分隔兩地,寫信溝通,馮的論文的每一步進展都要寄給許淵沖看,許淵沖會提很細的意見。後來馮慶華跟幾位中年翻譯老師聊天,得知有的老師過去翻譯拿不準的時候也會給許淵沖看,「許先生修改之後的確大不一樣,很快就被出版社錄用了。」

潘麗珍是許淵沖在洛陽時候的同事,後來跟他合作翻譯了法國著名作家普魯斯特的《追憶似水年華》第三卷,潘麗珍譯,許淵沖校。這是一本非常難譯的法國文學名著,潘麗珍在翻譯過程中常常遇到難懂難譯的長句,「一個句子有一頁紙那麽長,主句套從句,從句又套從句,接著又跟著各種各樣的從句,套得你暈頭轉向」。想起普魯斯特的句子,她常常想起原子彈爆炸後的蘑菇雲,纏纏繞繞,沒完沒了,這怎麽譯?

翻譯的時候,潘麗珍用出版社給的稿紙,500字一頁紙,自己譯一遍,丈夫幫她謄抄一遍,湊到兩三本,打成包裹寄給在北京的許淵沖,他用紅筆在每一頁都認真修改,再將修改後的譯稿寄回來。

「改得真好,改得真認真,有些句子很復雜,很難譯,我怎麽譯都不滿意,但經他一改,譯文變得既簡潔易懂,又漂亮傳神。當時我愛人負責謄抄,他對我說,『這句話經他修改,讀上去舒服多了。』」潘麗珍說,「許淵沖是我的翻譯道路上的引路人,是我的良師益友。他不僅親手修改我的譯文,還教我翻譯原則,譯文要讀給自己聽,要琅琅上口,只有你自己聽明白了,讀者才能讀明白。」

許淵沖把翻譯裏面的事情想得很細。馮慶華記得他上課講「北京長城飯店」的譯法,學生按字面意思譯成「The Great Wall Restaurant」,他會糾正為「The Great Wall Hotel」,因為長城飯店所承擔的職能主要是招待住宿,而非吃飯。但是,翻譯之外的世界,他依然想得很簡單。潘麗珍常和他通信。晚年他得了直腸癌,但他來信中談起來輕描淡寫,他照樣騎自行車、遊泳、熬夜翻譯,「仿佛不食人間煙火似的,他看上去不知道癌是怎麽回事,不懂這個東西會有什麽樣的後果」。

熟悉許淵沖的人都說,他過日子的快樂很簡單,能吃到一塊甜甜的蛋糕,能騎自行車出去轉轉,晚上能安靜做翻譯,他就高興。他的雄心全在自己的翻譯裏面。

讓我說話

然而,回國後的30年間,翻譯世界少有響亮的聲音。那時候,外國名著大多成了批判對象,古詩詞和《論語》又是封建糟粕,能翻譯的只有毛澤東著作,但是文選和詩詞都有專門的翻譯委員會和定稿小組。許淵沖譯了毛澤東詩詞,投稿給幾家出版社都被退回來,「不接收外稿」。他翻譯的巴爾紮克作品也遇到差不多的情況,交稿後一直沒有回應,直到「文化大革命」結束後才得以出版。

翻譯路上,再難有人與他共鳴。當時他參了軍,所處的是紀律嚴格的部隊,他常翻譯指派任務以外的作品,拿著譯文給領導和同事看,領導跟他說,別再譯了,譯得不好。許淵沖不服氣,把自己譯的書寄給負責官方翻譯定稿的錢鐘書,回信裏有「敬讀甚佩」四個字,許淵沖拿信給同事看,證明自己的翻譯有權威肯定。同事告訴他,這是客氣話,不可當真。許淵沖又寫信給錢鐘書,這次直接把自己的毛澤東詩詞譯文寄去,請他直接評價。錢鐘書用全英文回復了這封信,沒有評價他的譯文,講了翻譯的常見困境,引用了國外同行的評價:「蒲伯先生譯的荷馬很美,但不能說這是荷馬的詩。」

在洛陽時,潘麗珍和他在同一個教研室三年,常常跟他談心。許淵沖從法國留學回來,翻譯過代表個人主義的羅曼·羅蘭,又總想翻譯出書,身上背著個人主義、享樂主義、名利思想的標簽,是改造對象。看他書也出不來,翻譯也做不成,「心裏怨氣大得不得了」,潘麗珍想跟他講中庸之道,全國的出版社都不工作了,都在搞運動,不讓翻就算了,別再譯了。但是講道理,舉例子,白天講通了,晚上又反悔,許淵沖就是繞不明白——為什麽現在不讓翻譯?

許淵沖相信一種簡單的道理,翻譯是大事,譯得好就應該發出聲音,這不僅是他的個人奮鬥問題,也是整個國家民族的影響力,應該讓世界聽到中國的聲音。許淵沖老反問她,「為什麽不讓人翻譯呢?為什麽不讓出版呢?我們的孔子、李白,比他們的莎士比亞早那麽久,我們的老祖宗比他們的老祖宗強那麽多,翻譯出來就能走向世界。」那時候很少人真正討論業務,「氣候不一樣」,潘麗珍只好跟他開玩笑,走向世界,沒法走嘛。他馬上就跳起來急了,你這個人怎麽這樣子!

一個簡單的人活在了最復雜的時代。妻子照君後來講給來采訪的魯豫說,批鬥的時候挨了100鞭子,「屁股都成紫茄子了」,回到家急著讓照君把兒子的遊泳圈吹起來,他好坐下寫字。挨打的時候他想到了毛澤東詩詞裏「惟余莽莽」「頓失滔滔」兩句的譯法,得趕緊記下來,「怕忘了」,晚年的照君講述的時候還在笑,「都大紫茄子了,怕忘了。」

「許淵沖1952年回國,他可以選擇不回來的,留在法國,這樣的選擇也不是沒有。但是他回來了,一回來繼續做翻譯。」潘麗珍說,「我覺得他是一個天真的人,他不搞陰謀,一切都在臉上,一切都在嘴巴裏說出來。有些人肚子裏面有很多不滿,地下搞點什麽東西。但是許淵沖要說,他嘴裏說的就是他心裏想的,都是明的嘛。所以,我覺得他也不是難對付的一個人。」

那時候,他一邊讀報紙,一邊給自己做計算題:鄧小平號召到20世紀末,國民生產總值要翻兩番,自己已經出版了4本書,翻一番是8本,翻兩番是16本,他得出結論,「到本世紀末,我打算出20本書,這樣才能挽回中斷20年的損失」。

1983年,許淵沖從洛陽調到北大。潘麗珍去北京看望他,給他過生日。這時可以出書了,但他「怨氣還是很大」。因為他感受的不公平更多了,沉默的30年沒有出名的譯著,參加評選也超齡了,他沒評上博士生導師,學校分新房也沒給他。他想鳴不平,但他的語言方式還是一貫的尖銳激烈,這讓他的聲音很難得到真正的理解。

錢鐘書去世時,許淵沖模仿錢鐘書的名篇《魔鬼夜訪》,寫了一篇《李白下凡見許君》。文章裏面有四個人物,分別是講述者我、鐘書君、李白、許君。鐘書君在文中只說了兩句話,向李白推薦了學生許君,讓他們談外國人翻譯古詩的問題。不過他們先談了很多現實問題,為什麽進不了英文系,為什麽沒評上博士生導師,為什麽沒掙到錢。兩個人剛見面的時候,許君正在藍旗營跟學校幹部吵架,說自己已經出了50本書,「我不是國際知名學者誰是?我不能住新樓誰能?什麽是名利思想?那是有名無實,或者是名高於實,而我卻是名實相符,怎麽能算名利思想?」

他習慣了在譯文中與自己共鳴,和自己對話。他跟老子爭論「不自見,故明」,反對孔子說的「戒之在鬥」。孔子說,「人不知而不慍,不亦君子乎?」他在書裏一邊解釋如何譯成英語,一邊跟孔子探討,「用今天的話講,這是個知名度問題……孔子認為知識分子不應該計較名利得失……又說過:『必也正名乎?』可見他是主張名正言順、名副其實的……那麽一個名副其實的知識分子,如果不為人知,得不到別人承認,應該怎麽辦呢?孔子認為應該滿不在乎……有名無實或者實高於名的知識分子應該滿不在乎嗎?」

纏繞在他命運裏的是一個悖論。他一生想掙脫的是平庸,想用付出爭來一份聲名的認可。但在不同的時代氣候下,平庸不總是一件壞事,它允許人安靜地活著。許淵沖沒有得到出版譯著一鳴驚人的機會,但也恰恰因此躲開了被打成典型的危機,沒有卷入更核心的風暴。

正是因為不平庸,已經閉門翻譯的傅雷被再三動員,不得不出來參加學習,最終踏上了慷慨赴死的不歸途;也是因為不平庸,同時代的翻譯家看著自己的譯著成為被批判的「大毒草」,來自全國的聲討反對他們譯出來的每一個字,最後不得不親眼見證多年心血換來的譯稿被抄家後付之一炬。

在洛陽,許淵沖活在了平庸裏,大部分時間當老師,沒什麽名氣。他有好幾十年的日記本上都有水漬,因為幹校勞動時趕上發大水,房子進水了,他的日記和翻譯手稿也淹了。那時候他白天在幹校勞動,晚上關上窗戶,還在偷偷熬夜翻譯詩歌。天氣好的日子,他把它們拿出來,一本一本地曬,曬好了又一本一本收起來。

去年潘麗珍收到了許淵沖新出版的日記,她很仔細地讀了,裏面記著日常瑣事、學習心得和翻譯經歷,是一個翻譯家的成長史。現在看它們的存在很有意義,但那時候誰也不知道沉默的日子還要多久,為什麽他相信翻譯真的有走向世界的這一天?

「他是個普通的人,但他又真的還不完全是一個普通的人,這樣的事,誰能做到?為什麽知道這些東西能有派上用場的一天?這些東西他都保留著,誰能保留一輩子?要我早就扔掉了,他不,幾個箱子搬來,再幾個箱子搬回去。有的時候我覺得,真偉大這個人,別人都不認同,但我會說,真偉大。」

許淵沖在書房對面的朝北房間打字,那個房間的書架上放著他讀過的書,幾乎每一本都已褪色泛黃

一代人有一代人的翻譯

「文化大革命」結束後,許淵沖開始出書,以後的每一年,他都在出書,每本書裏都有一個鮮明的自我。童元方喜歡他譯的《登幽州臺歌》,她在采訪中翻出來1979年的譯本,逐字逐行讀了一遍,講解每句譯文裏她喜歡的妙處,押韻、用詞、節奏,讀完又讀了一遍,「這次你閉上眼睛,聽我讀……很像一首詩啊!就是詩的感覺啊!」

她接著讀了一遍5年後的修訂版,還是逐字逐行讀,也有妙譯,但這次她不那麽高興了。因為許淵沖把標題改了,幽州臺不見了,這首詩叫做Loneliness(孤獨)。

「這首詩要講的是登幽州臺的時候,一個人站在那裏,那種時空截斷的感覺,念天地之悠悠,獨愴然而涕下。為什麽有這樣的感慨,是因為登了幽州臺。但是你先給我寫了一個Loneliness,我還沒看詩,我已經知道你要寫寂寞了。我多麽喜歡他的譯文,幹嘛改呢,說笑呢,我真是想打他一頓不是嗎?」童元方說。

翻譯李清照的「至今思項羽,不肯過江東」,他替李清照在英語裏做了決定,把「過江東」直接跳過。有人寫文章批評了他的譯文,他在反駁中回應:「為什麽不肯過江東呢?不是因為項羽無面目見江東父老嗎?為什麽無面目見江東父老呢?不是因為江東八千子弟兵都為他犧牲了嗎?」

所以,在這首詩的英語版本裏,李清照說了一句很美、但不存在「江東」的話:

至今思項羽,Think of Xiang Yu who'd not survive;

不肯過江東。His men whose blood for him was shed.

這種翻譯特點在他的漢譯本中更加明顯。法國文學翻譯家施康強讀了許淵沖譯的《紅與黑》後,寫文章指出,譯本中加入了很多原作者沒寫的內容,比如在本意「粗活」的詞後面加上「非常艱苦」,全書最後一句,原話是「Elle mourut」,字面義為「她死了」。在許淵沖的版本裏,這句話譯為「魂歸離恨天」。

1995年,《文匯讀書周報》收集了市面上十幾種《紅與黑》的譯本,組織學者討論,並展開讀者調查——在這個時代,你喜歡什麽樣的翻譯?

316封信寄回了編輯部。多位主要參與者已經去世,許鈞是發起者之一,他直到現在還記得20多年前的討論,每一封回信背後都是動人的故事:14歲的初中生找了同學一起討論,75歲的老人在一家三代商討後寫下看法,機床廠的工人在身邊先做調查才寫的意見,還有一封信來自監獄裏的犯人,「在監獄裏他還在看書,他從獄中發來這封信,要支持直譯。一個獄中的人,還在考慮文學跟文化的關系,說明翻譯真正影響人的精神生活,翻譯原則是會實際影響人的觀念的,這對我來說非常震撼。」

趙瑞蕻是《紅與黑》的第一位中文譯者,1944年把這本書引入中文世界。他在和許鈞的對談中公開自我檢討,「我年輕時候把《紅與黑》譯得太花哨了,喜歡用大字、難字,用漂亮的詞,堆砌華麗辭藻,這不對,因為這不是斯丹達爾(註:司湯達舊譯名)的文筆。」他還撰文反思自己的舊譯,「有時偶爾翻翻,於心很不安……把一本名著譯壞了,真是件可悲的事!」

這場學術討論中,爭議最大的是許淵沖的翻譯,他的「魂歸離恨天」在投票中得了零票,他提出的「翻譯是借屍還魂」等觀點也引發討論。不止一個同行提了意見,反對把譯者的想法加進去,提倡尊重原作者本意。趙瑞蕻仔細對照了《紅與黑》的所有譯本,法語原文是Elle mourut,英文版是She died,意大利文是Ella mori,德文是Verschied sie,每種語言都是「她死了」,中文也應該保留這種風格,「這才是斯丹達爾」。

這種學術批評的聲音讓許淵沖很難平靜。他把針對翻譯的討論視為對自己的反對,與不同意見展開論戰。他形容這場學術爭論是「文學翻譯路線鬥爭的大問題」,反對者「流毒至今,非要打倒了不可」,批評對方不理解自己翻譯時在「粗活」後加上「非常艱苦」的用意,「在文革期間大約沒有經過勞動改造,所以不知道用鐵錘打出幾千枚鐵釘的艱苦」,「我受壓三十年,居然還有出頭之日,怎能不翹『尾巴』呢!」

圍繞他的翻譯爭論持續至今,討論範疇也早已超越了《紅與黑》的譯本。後來,許淵沖提出翻譯是兩種語言的競賽,文學翻譯是兩種文化的競賽,譯者要發揮譯語優勢,戰勝原文。包括王佐良、陸谷孫等業界知名翻譯家都站出來反對,「各種語言都在稱職地為操這種語言的人群服務,何來優劣?如何競賽?」

論戰中,許鈞曾經和意見不一的翻譯家一起去許淵沖家拜訪,面對面坐在一起,「因為他耳朵不好,聲音永遠很響的」,許淵沖不服氣,堅持認為許鈞的理論在先,誤導了讀者,許鈞也不妥協,解釋了自己的原則,最後誰也沒說服誰,但每個人都發表了自己的觀點,「沒有傷了和氣,高高興興就走了」。

「問題在哪裏?在他看來是美與不美的問題,他可以去捍衛,但是在我們看來,它已經涉及真與非真了,所以有時候對話對不到一起去。比如『魂歸離恨天』,它失真了,但他覺得更美了。只能說他是一種藝術家的精神,我們求的是真,而他尋找的是美。」許鈞說。

發生在許淵沖身上的爭議在翻譯界有一種解釋,「一代人有一代人的翻譯」,原著可以長久流傳,但「無論怎樣優秀的翻譯都是短命的」,原因之一是語言的老化,原著語言可以留在自己的時代,但現代人讀1920年代的譯文已經能明顯感到隔閡。更重要的是,譯者的個體認知也在老化。翻譯一度允許譯者的自我表達,比如清末甲午戰爭戰敗後,嚴復翻譯赫胥黎的《天演論》,就將原作者反對的觀點「物競天擇、適者生存」加入譯文中,借助翻譯針砭時事,在當時的歷史語境裏,這種翻譯激發民眾的覺醒,有特定歷史意義,這在許淵沖成長的20世紀初並不少見,但新時代的翻譯是為了交流和溝通,主張對等,語境已完全不同。

德國漢學家顧彬對翻譯的看法是,每一種翻譯都是一種理解。「理解和解釋並不是結果,而是一個永無盡頭的過程。這個過程總是伴隨著某些偏見的形成」,同一個杜甫,經由不同的翻譯後,可以有100種完全不同的面孔。每種譯本都是一種哲學意義上的「誤解」,但正是這些誤解構成了杜甫的深度,讓他不局限於任何一種形象,成為一個可以不斷解讀的謎。

許鈞鼓勵自己的學生去研究這個特別的翻譯家。「社會廣泛認同他,但是行業內有很多跟他不同的觀點,要從歷史的角度去看。」他的兒媳祝一舒研究法國文學翻譯,博士論文主題是許淵沖翻譯研究。「單從他的理論而論的話,可能在別人看來是不是太狂妄、太偏激了,但我覺得他是結合自身的翻譯實踐去談他的理論,有他自身的特色。」

論戰時的許淵沖很少得到這樣的理解,更強烈的感受是孤立。直到現在,他形容那段日子所使用的表達仍是「四面都是敵人」,提出批評的不少人曾是他的同學同事,他覺得「人變了」,「沒有人認同我」,而「我已虛度75個春天」。

他渴望聽到認同的聲音,把自己和錢鐘書的書信公開,引用信裏錢鐘書談的翻譯問題,寫文章講道理。錢鐘書提醒他信件是隱私,說那些信「皆不值得『發表』。『No can do』, to use the pidgin English formula.」並在「No can do」下面標了橫線,這句洋涇浜英語的意思是「不能做」。但這封信裏有一句錢鐘書翻譯的詩,許淵沖把自己在錢譯基礎上推敲出來的譯文連同信一起發表。文章最後寫道:

「譯後喜不自勝,以為這是1+1>2的譯法,簡直可以說是巧奪天工。但錢先生說我們的通信是尋常書信,不值得發表。果真如此,那20世紀就沒有人翻得出這樣的妙譯了,豈不遺恨千古!記得錢先生說過:有人利用他是借鐘馗打鬼,可能我也包括在內。他是少年得誌,功成名就,不知道受壓一生的人多麽需要鐘馗!沒有他的嘉勉,我怎能把鬼打倒在地!」

「他一輩子都在爭,爭公平,爭高下,爭第一,到處寫文章,爭一個水落石出。他像一個鬥士,也許他這個鬥爭的性格,能夠讓他活到100歲。人就是要有一個盼頭,要有一個忙的內容,翻譯就是他的忙……他是真的為之奮鬥了終身。」潘麗珍說,「沒有這個性格,大部分的人都會『算了』,做一天和尚撞一天鐘,也可以活。但他不能自甘平庸,他一定要打破這個平庸,要爭一個名,每次談起來都很激動,100歲的人了,還是鬥誌昂揚。」

事實上,出生於1921年的許淵沖與外界存在著時差。他相信翻譯的核心問題是追求美,但這個行業今天真正的問題是生存。千字80元的平均稿酬讓文學翻譯很難成為一種專職職業,詩歌翻譯更是罕有人至的領域。翻譯出版最重要的標準是速度,一部外文原著由誰翻譯,取決於誰能最早搶到版權、最快完成譯文,而不總是誰譯得最美。很多書不再有譯者署名,因為一種越來越常見的翻譯操作是將正文分塊,外包給不同人同時翻譯,文字匯總後集合成稿,出版成書。

祝一舒的論文完成後,許鈞帶著一家四口去拜訪許淵沖。「看他家裏的裝修,我一進去都驚呆了。」祝一舒說,「我印象中這樣的教授會住比較大氣一點的房子,但他的房子除了書,只有生活所需的簡單家具。當時他的胳膊受了傷,對著電腦,還在那兒打字,後面全是他的書。我就覺得,他對翻譯的熱愛是骨子裏的熱愛,好像睜開眼睛第一件高興的事,就是讓我去翻譯。」

這才是一個翻譯家身上能夠超越時代的共通性。朱生豪翻譯《哈姆雷特》是在抗戰期間,當時他已經病倒,他將To be or not to be譯作「生存還是毀滅」,因為他的個人問題就是亡國滅種的集體問題,是進攻的日本侵略軍放火燒的書局,是他花了整整一年辛苦譯註卻被燒成灰燼的翻譯原稿。他的胞弟回憶他的翻譯動機,是「為中華民族爭口氣」。在那個時代裏,這句譯文是一個已在病榻的譯者對外面的世界忍不住的關心。

顧彬在二戰中的德國長大,第一次讀到「故人西辭黃鶴樓」讓他迷上了李白,如今,75歲的他仍在每天熬夜翻譯李白和杜甫,譯中國詩歌不掙錢,他教的學生沒人願意譯,「如果我不翻譯,基本上在德語國家就沒有人做這件事了」,「這是我的使命,也是我的任務」。

其實,一代又一代翻譯家真正的敵人,只有時間。趙瑞蕻晚年開始重譯《紅與黑》,他打算「加上幾百條註釋,重寫譯序」,還要寫一本《紅與黑解說》。1999年,趙瑞蕻去世,女兒趙蘅的回憶文章中寫道,整理父親遺物時,她發現了那摞《紅與黑》譯稿,可裏面只有前10章,裝譯稿的牛皮紙袋上,是翻譯家用紅筆寫下的四個字——「死不暝目」。

2014年,許淵沖獲得「北極光」傑出文學翻譯獎,是首位獲該獎的亞洲翻譯家。證書就放在書架上。

聲名之後

平庸問題在原則上解決了,93歲的許淵沖在2014年獲得了國際譯聯頒發的北極光獎,他的翻譯為他贏得了認可,聲名也終於朝他湧來,持續至今。或許,真正的偉大發生在聲名到來之後。他的行動替他證明——他是一個純粹的人,他想要的聲名,就是聲與名,沒有引申義。

他不要大房子。俞敏洪在北大上過許淵沖的課,想買房讓老人住,他不願意,理由是「書太多了,搬家麻煩」;幫他找高端養老院,100萬訂金也備好了,他還是不願意,理由是,「看的都是老年人,不舒服」。

聲名所蘊含的錢,對他也只是一個抽象概念。付帥是外研書店的總經理,本來在北大學法律,10年前在外研社當編輯,常到許淵沖家裏拜訪,喜歡聽老爺子講話,一開口全都是詩和論戰,聽得挺熱鬧,直到他偶然看到許淵沖簽過的合同,法律出身的他看懵了。

什麽都是「不知道」,不知道簽給誰了,哪些書給版稅了,哪些書沒給,他只記住出的書超過了100本,自己印到名片上,「書銷中外百余本」,後來又有多少書流通在市面上,不知道。「只要是跟他說,傳播中國思想,傳播他的翻譯,他就都授權,授一大堆權,之後自己法律風險極高。」付帥試圖解釋這種風險,但家裏只有他和照君,兩個老人都聽不懂。

最後,付帥只能教給他一個極其簡化的對策,「非專有,都簽非專有。」

許淵沖的學生覃學嵐很早就意識到他的這種反差。九十年代北大主辦過一次詩歌翻譯研討會,請許淵沖發言,他的開場白大意是,我到這兒來是做出了很多犧牲的,現在英國出版社給我的稿費是按英鎊結算的,「這倒是實話,但不該在這樣的場合說出來,結果惹怒了部分與會者。」可是清華外文系給他過90歲生日的時候,找了楊振寧、何兆武和系裏老師陪他吃飯,家人聯絡了他的崇拜者,從廣州專門飛過來,在現場給他送兩束花,他反倒發了脾氣,表示自己不喜歡搞這一套。

開會提到以英鎊結算的書,因為沒簽合同,只收到了部分稿費,他想跟人打官司,但是律師費兩小時1000塊錢,是他一個月的薪水,他付不起。最後他發了一通脾氣,寫了一篇文章來罵,罵完了,繼續翻譯。

偉大和平庸同時出現在這個人身上。他能把事想簡單,不住大房子,也不想要鮮花,至今每天勤勤懇懇翻譯,跟所有來拜訪的人談翻譯,只想得到翻譯上的認同。與此同時,他也把聲名的復雜想簡單了,在書裏批評已故的同行,接受公開采訪像私下聊天一樣,講老同學哪些人離婚出軌,生病做了哪些手術……

覃學嵐曾任意昂体育平台外文系副書記,分管過學生工作,許淵沖曾明確表示希望邀請自己去外文系給學生去做講座。覃學嵐感到為難,他其實想請80多歲的翻譯家分享經驗,但是許淵沖的說話方式始終簡單激烈,「只說自己好,別人都不行」,這樣子給學生上課,年輕人怎麽想?

他的生活也隨著聲名的到來變得喧鬧起來。一撥又一撥的人登門,一撥又一撥的采訪。許淵沖作為翻譯界的神話登上了熱門新聞,上了電視,他成了新一代人的大鵬鳥,網上冒出來很多文章,有人誇他,有人質疑,還有人論證他的英語不好。許淵沖還是在書房做翻譯,電話在照君的房間,她代替許淵沖和外面的世界聯絡。那時候,老人常常要自己面對電話裏陌生的聲音,接連不斷地聽到,有人質疑許先生的能力,請問你們怎麽回應?

許淵沖還是老辦法,寫文章論戰。可時代徹底變了,互聯網是一個喧嘩的話語場,每個人都在大聲說話,付帥幫他找了一家媒體做了訪談,文章很快淹沒在海量頭條裏。

八月十五中秋節,許淵沖騎自行車出去看月亮,月亮照得路很亮,但是他沒看到路上的坡,從自行車上摔下來。

在導演朱允拍攝的紀錄片裏,摔倒的許淵沖癱倒在地上,打電話叫救護車的人問,「老先生您貴姓?」

坐在地上沒法動,許淵沖說,「姓許。」

「哪個許?」

「言午許。」

「您叫許什麽?」

「許淵沖,淵博的淵,沖是兩點水加一個中間的中。」

講話的人匯報,「許淵沖,言午許,深淵的淵,林沖的沖,96歲,是北大的老師。」摔倒的許淵沖還在補充,「最近,《朗讀者》報道了我。」

在醫院,照君心疼老伴受傷,許淵沖說,「月光如水,從某個意義上還摔得挺美的。」

照顧許淵沖的人跟主治醫師商量治療方案。一個96歲的老人要做手術是大事,這麽大年齡能動手術嗎?不動手術會怎麽樣,動手術又該怎麽恢復?大夫讓他放心,106歲的他都見過,現在都能下地走路了。

手術結束後,主治醫生出來說,許淵沖這樣的他還真沒見過,上了手術臺滔滔不絕,要跟他講自己翻譯的詩。

醒過來以後的許淵沖眼見著衰老了。每天躺在床上,他沒有辦法翻譯,看書要用手舉著,堅持不了多久就會累。來了很多人到醫院看望他,送了很多花,錄了很多采訪,可很少人跟他真正談論翻譯。

晚年的許淵沖常常說一句話,「你要接我的班」,這句話對潘麗珍說過,對俞敏洪說過,對沒學過翻譯的付帥也說過,但每次他聽到的答案都差不多——這麽難的事情,我做不到。

出院以後的許淵沖開始翻譯莎士比亞的《暴風雨》,每天1000字,譯到中途就放棄了,理由是劇很亂,不美,不好,「不值得我譯了」。

《暴風雨》是莎士比亞最後一部作品。這的確是一部少有人愛讀的劇,主人公是魔法師普洛斯帕羅,他脾氣不好,總是怒氣沖沖,有權隨時製造暴風雨,一切全看他的意誌。作為一個老師,他言辭苛刻,始終懷疑別人是不是認真在聽,最常出現的臺詞是,「聽我說!」和「你聽到了嗎?」

美國文學批評家哈羅德·布魯姆(Harold Bloom)提供了解讀這部作品的一種視角,莎士比亞在此前作品中揭示的真理是,一個人只能跟自己對話。哈姆雷特在劇中始終大聲獨白,只有父親的鬼魂與他短暫對話。而《暴風雨》想要表達的是劇作家從一輩子劇場生涯得到的領悟,不管他的戲寫成什麽樣,舞臺上演得怎麽樣,劇場內觀眾總是吵鬧喧嘩,這是莎士比亞在人生終點發現的真理:「沒有人真的會去聽任何其他人說的話。」

正午時分的許淵沖家依然光線不好,左邊的房間是妻子照君的臥室,墻上掛著許淵沖最喜歡的「自豪使人進步」,右邊的房間是許淵沖的臥室和書房,裏面的書架上放著他全部的譯著

他人的偉大

99歲這一年,許淵沖不想譯莎士比亞了,他譯了一整年的亨利·詹姆斯(Henry James)。他的選擇終於變了,既不是最有名的作家,也不是作家最有名的作品,這次是他自己感興趣的作品。說起這個,他把身體仰靠回沙發椅,對新選擇很得意:「哎!這本書寫得很不錯的喏!」

他說譯完了古代,現在要譯現代作家。這是一個翻譯家邁向100歲的雄心。然而,亨利·詹姆斯是出生於1843年的作家,這部作品「The Portrait of a Woman」通常譯作《一位女士的畫像》,許淵沖的譯本題為《伊人倩影》。

一本名為《伊人倩影》的書能不能在2021年的中文市場賣出去?我問了不同出版社的不同編輯,大家都沉默了。其中一個編輯說,現在許淵沖寫什麽書她都給出,「不計成本去給他出」,「我特別願意維護他這樣的人,把這個夢維護好,讓他覺得自己這輩子活得特別有意義」。

或許,偉大也發生在許淵沖的周圍。他的偉大是一種簡單,而讓這種簡單能夠在現實中落地的,是那些代替他消化了復雜的人。

長期以來,妻子照君承擔了一個翻譯家的全部生活,買菜,做飯,打點人情關系。許淵沖喜歡吃甜的東西,喝牛奶要放糖,喝粥也要放,水果要是不甜,他就不吃。照君會給他準備蛋糕,在冰箱裏放好。夏天挑甜甜的哈密瓜,切成一個個小塊,放在盤子裏,等他翻譯以後吃。

許淵沖曾參加國民黨三青團,公開發言也不止一次越界,但他一生都沒有劃過右派,定性始終是「業務討論」,他寫文章解釋為「稀裏糊塗沒有被劃成右派」。這份極其罕見的運氣可以從照君的履歷裏找到答案。照君,原名趙軍,俄語翻譯,14歲參軍,年輕時當機要員,得到過毛澤東接見和提點,「昭君要出塞的嘛!」從此改名照君。關鍵時期,許淵沖的院長是照君參軍時的政委。

「他在人際關系上沒有一個兩歲孩子懂事,非常的直,所以純真啊,就是指的這個,我偏偏就喜歡這個。」照君2017年在《魯豫有約》的采訪時說,「很幸福,也很辛苦,因為那個時候像我這樣的人很紅,很受信任,所以人家說天底下哪有這麽大的大傻瓜,放著陽光大道不走,專走那獨木橋,就把這些人打成了臭老九,就是改造的對象,我就覺得我這個獨木橋,想在這樣的人(身邊),才好。」

照君在采訪中說許淵沖是自己崇拜的偶像,他身上有一代知識分子的精神,自己在他面前只能算「小學生」。有一次付帥帶著妻子去家裏拜訪,剛好電視臺寄來節目錄像,照君招呼他們一起看。節目一開場,許淵沖說起初戀哭了,付帥特意回頭看了一眼照君的反應,「還是一臉崇拜地看著許先生」。

付帥最後一次見到她是在醫院,老太太一個人躺在病床上。他後來一想起來就生氣,「去世有可能都是累死的,就被你們媒體們,因為去了《朗讀者》一下就爆火,一天好幾撥人。」那一天,她已經認不出來付帥的臉了,只是握著他的手,兩個人掉眼淚。他們最後的聊天是教老人使用微信。她買了iPad,付帥手把手教她設置,她給自己取了一個微信名字,叫做「春暖花開」。

2018年,照君去世,許淵沖在葬禮上嚎啕大哭。馮慶華當時在上海外國語大學當副校長,得到消息後,他第二天趕了早上的高鐵到北京,看望自己的導師。97歲的老人一個人在家,推門進去,房間裏安安靜靜,許淵沖坐在電腦前,還在做翻譯。

在後來的兩年多時間裏,照君的房間基本保持了去世前的狀態。桌子上放著大號數字鍵盤的電話、放大鏡,放在最上層的是拆了封的EMS快遞包裹,時間戳還印著2018年。她的座位靠墻邊,那是一個沒有人再去坐的空椅子。

現實問題是他人幫了忙。許淵沖住的老式板樓,上下樓都要爬樓梯,俞敏洪給北大寫信,八九十歲老教授住樓裏,無論如何得把電梯裝起來。後來跟北大校領導吃飯,他當面又提了一次。現在整個暢春園老樓都裝了電梯。

書桌前的許淵沖依然活在現實之外。他想去付帥的書店看看,在厚睡衣外面套個夾克就出了門,付帥怕老人凍著,把大衣脫給他穿。過去合同都是照君管,付帥問他,以後的版權問題怎麽辦?許淵沖告訴他,俞敏洪要給他在北大弄一個許淵沖翻譯研究院,到時候找研究院。他記住的還是10年前的答案,「非專有,我記著呢!」

但是,現實有它自己的復雜。俞敏洪並沒有想過辦一個「許淵沖翻譯研究院」,因為要是研究翻譯,「必須有一批人來做,這批人就得(有)每年持續的基金投入」。「我跟他說,給他弄一個紀念館,但是我不能做你一個人的紀念館,因為北大外院有那麽多著名教授,要做一個統一的紀念館,你是其中的一部分。」他說,「你想北大怎麽可能為了許淵沖一個人建一個紀念館?但是如果我說為北大外院建一個紀念館,北大是不可能不同意的。」

俞敏洪看出來了,他的老師簡單,這是他的特點,也是他的優點。「我覺得他人生特別簡單,他的人生並不復雜,他的思考也不復雜,他其實並沒有去想那麽多的糾結的哲學問題,人生終極目標問題,他不去想這個問題。就簡單(活)在我翻譯這件事情上,覺得特別有意思,特別有意義,我要把翻譯做到極致。他甚至都不去想我要不要促使中西文化交流這件事,他認為(翻譯)這件事本身就在裏面了。老頭很純粹了,純粹到每次見到你,拉著你就是講翻譯,從來沒講別的。」

妻子照君房間的書架既有許淵沖的書,也有妻子喜歡讀的書,照君還在書架上擺了很多生活照片

Now Night

邁入100歲的新年前,冰箱裏放著蛋糕,一盒挨一盒,整整齊齊碼在隔層上。狹小的客廳沒有直射的窗戶,到了中午依然昏暗。餐桌上放著一排旺仔牛奶,一排椰汁,都是甜甜的味道。唯一的變化在照君的房間,書桌收拾幹凈了,2018年的舊包裹紙沒有了,地上多了一盆蝴蝶蘭。

爭了一輩子的不平庸,在那天下午緩和了一會兒。我拿了他的日記給他看,告訴他,平庸的感覺,大家都會有。他看不清書上的字,想了好一會兒,背出了80年前錢鐘書的原話,「Everything is a question mark, not a full stop.」(一切都還是問號,而不是句點。)

「是不是庸人啊,不能解決的,應該說,每個人都是庸人的。唉,這是一個永遠的問題。能解決也是我自己的解決辦法,別人不一定懂。我自己,現在也覺得是庸人,很多方面都是的,我吃飯,譯這些作品,都是庸人的事嘛!過了幾十年了,各種看法,不是都絕對有道理,看多了,見多了,我自己也是變的。」對話中,他第一次把自己說得笑了起來,「原來太固執了。」

連To be or not to be的其他譯文,包括朱生豪的「生存還是毀滅」在內,都得到了包容。「我是根據莎士比亞,應該是那個意思,要不要這樣過日子。但是別人別種譯法,也不是說不可以,也可以。」

那個下午的許淵沖展現出自己不太常見的那一面,連聲音都沒那麽響亮了。他主動說自己得意的「無邊落木蕭蕭下,不盡長江滾滾來」,前半句其實是卞之琳譯的,上課聽了一直記著,在他的基礎上補了後半句。翻譯上也有不少比他厲害的人,看到毛澤東詩詞法語譯者翻得好,他就不翻了。

但這份包容沒有持續太久,他再次進入了敏感的自衛狀態。他的對話裏有個敵人,他用語言一再對抗它,強調翻譯《靜夜思》「沒一個比我好的」,批評在舞臺上說「生存還是毀滅」絕對不行,「這個笑話了!」

一個人的慷慨陳詞後,他又短暫睡著了。照君房間的墻上掛著他最喜歡的對聯,後面一聯「自卑使人落後」磨得破破爛爛,「落後」兩個字被電視擋住,「自卑」不知從什麽時候被撕掉了一半。前面一聯是「自豪使人進步」,完好無損地掛在窗邊,每個有太陽的上午,陽光都會照在上面。

醒著的時候,他批評了漢學家柯睿(Paul Kroll)翻譯的「故人西辭黃鶴樓」。這是他在70年代讀到的錯誤,柯睿把「西辭」錯誤翻譯成了「going west」,「這句一錯全錯,故人西辭黃鶴樓,是離開了西邊的黃鶴樓,從黃鶴樓到上海,這段美啊!他說是黃鶴樓往西,到四川,那一路哪能比呢?這是外國人翻的,這是我指出來的錯誤。」

沒有手機,不會用網絡,獲取信息的主要方式是每天下午的《參考消息》和晚上的《新聞聯播》。外面的世界離他很遠,家裏最新的工具書出版於1961年。他並不知道柯睿在1981年就更正了譯文,「going west」早已是一個不存在的錯誤。

「我100歲了,好像我不知道哪個(人)100歲翻這麽些書?世界上有沒有第二個?」他突然停了下來,又問了一遍,眼睛裏是不確定:「有沒有第二個?」

暮年出發的賽跑裏,只剩下了他一個人。環繞房間的書架上有全世界迄今為止最偉大的思想榜樣,李白、司湯達、莎士比亞,但每個人都被他找到了缺點,他的世界裏沒有英雄,都是凡人。他付出一輩子的熱忱,驗證了青年時代讀到的尼采——上帝已死。但是上帝死了以後怎麽辦?誰都沒有正確答案。他顯然已經完成了一件偉大的事,一件誰也沒做到的事,但「我是不是一個庸人」,這個問題直到今天,依然是一個問號,沒辦法劃句點。

所以,他還得繼續寫,還想繼續譯,還要繼續出書。100歲這一年,即將出版的新書是他的《伊人倩影》。他一直喜歡寫譯者序,這次罕見地不寫了。他說,作者已經寫得足夠好了,這就是我想要說的話,放在前面就可以了。它是這樣寫的:「《伊人倩影》是一本寫夢想如何沒有成為現實的小說……」

天氣好的下午,許淵沖依然要去公園散步,自己挑一個位置,坐長椅上,戴著墨鏡,曬著太陽。那是一個令人費解的位置,他選了整個公園最偏最窄最荒涼的一個角落,往前看是北京冬天光禿禿的樹枝、公園的鐵圍欄、堵在眼前的公交站廣告牌,擋住了大部分視線,他到底在看什麽?直到攝影師告訴我,那天好幾百張照片裏,他的眼睛沒有一張是平視的,每一張照片裏的他都在向上看。所以,我們眼前的蕭條、嘈雜、繞不過去的絕路,也許他根本就沒看到,他的眼睛裏一直是天空。

公園有段時間因為新冠疫情封閉了,他讓親戚開車帶他看看北京。他們繞著北京城走了一大圈,坐在車裏他看得特別認真,路過社科院的時候,他說錢鐘書在這裏的時候他去過,路過公主墳的時候,他說結婚以後跟照君在這兒吃過飯。親戚專門開到了國家網球中心,讓他下來看看。前年坐火車去成都,中途報站到了洛陽,他站起來想下車,他要去看洛陽。

腿摔傷後,就不能騎自行車了,後來又摔了一次,自己下樓也很難了。每天需要保姆騎電動車載他,才能去兩公裏以外的公園。學生送給過他一輛復古自行車,停在樓下的自行車棚,上面積了厚厚的灰。

他說很長時間以來,他察覺不到自己長了年紀。眼睛裏是400年前的莎士比亞、1000年前的李白,每個字從沒變過。直到發現自己翻譯變慢了,眼睛看不清楚了,舉著放大鏡看,過不多久也酸了。翻譯到中途常常不知不覺睡著了,醒過來再繼續譯。連最驕傲的記憶力都在變模糊,有的事情記得住,有的事再也想不起來了。

下午3點,暖氣片上的旺仔牛奶烤得溫熱,冰箱裏的蛋糕切下來一塊,用小叉子吃。他最愛吃蛋糕的奶油尖兒,是一種甜甜的味道。晚上看《新聞聯播》,偶爾看看電視劇,到了11點,他又要一個人回到書桌前。即將迎來人生的第100年,要怎麽過這樣的日子,晚上繼續翻譯莎士比亞,還是寫回憶錄,To be or not to be,這是一輩子的個人問題。圖片

(吳揚、王詠剛、邢誌忠、陳剛、胡曉凱、徐諳律、馮兆音對本文亦有貢獻)