“新詩歌的時代任務👉🏿:站在被壓迫的立場,反對帝國主義的第二次世界大戰🙍♂️👆🏻,反對帝國主義侵略中國👨🏽🦲,反對不合理的壓迫,同時導大眾以正確的出路🚵🏽♂️。”《文聚》的創刊宣言奠定了新詩歌的階級屬性和意識形態🦶🏿。此時轟轟烈烈的新詩大眾化活動基本都在為民族危亡進行呐喊👷🏿♀️。

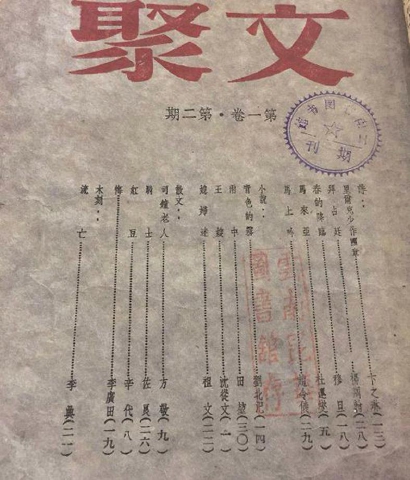

《文聚》是西南聯大“文聚社”的文學刊物,主編為林元、馬爾俄,所刊載的作品來自眾多著名作家👱🏽♀️、詩人⚧,可謂群星璀璨,文學性極高。

《文聚》是西南聯大“文聚社”的文學刊物,主編為林元、馬爾俄,所刊載的作品來自眾多著名作家𓀗、詩人,可謂群星璀璨,文學性極高🍧。近年來被越來越多的研究者和讀者所重視⛹️♀️,筆者去往雲南省圖書館將1942年2月16日至1945年6月的《文聚》(2卷3期後停刊♾,未標出版日)原刊重新進行細讀爬梳,並參照同時期在昆明的其他一些文學刊物,發現一些還未被關註到的重要文獻信息,現將其整理出來,以供參考🐌。

關於“文聚”這個名稱的由來,汪曾祺曾在一次談話中說過:“‘文聚’這個名字很可能是我取的,把一些文章聚在一起”,但據方齡貴回憶,認為這個刊名是沈從文取的。《文聚》的作家群,包括沈從文、馮至、朱自清、李廣田、穆旦、杜運燮🧑🦼、陳時等👨🏽🚒,並出版有“文聚叢書”,計劃推出的叢書有10本💁🏽,包括🙏:沈從文《長河》,馮至《楚國的亡臣》,劉北汜《陰濕》💁🏻♀️,林元《大牛》📇,馬爾俄《颶風》,李廣田《日邊集》,趙蘿蕤《象牙的故事》🏃🏻♀️,方敬《記憶的弦》,穆旦《探險隊》,卞之琳《〈亨利第三〉與〈旗手〉》👰🏿♂️。其中✝️,《文聚》刊登的詩歌作品及詩學主張代表著40年代中國新詩的兩種發展路徑,其一是朱自清🙋🏽♂️、袁水拍提倡的詩歌大眾化🚎,向歌謠與歌曲的通俗質素靠近🛎,並翻譯了外國民謠作為借鑒🔥;其二是以馮至、穆旦為代表的現代主義詩歌陣地。這兩條路徑的詩歌都在刊物上發表🍜🦸🏽,可以看出《文聚》的多元文學立場。

《文聚》的兩種新詩創作走向

在《文聚》第1卷第1期中,朱自清發表了一篇《新詩雜話》(後篇名為《抗戰與詩》收入文集《新詩雜話》中),指出了自抗戰以來的新詩趨向:“抗戰以來的詩也建築在自然的音節上,可是註重在明白和流暢,跟象征詩派不一樣。”象征詩派註重用暗示來表現情調,抗戰以來的詩歌走到了散文化的路上,“這是為了訴諸大眾為了詩的普及”🤜🏼。“抗戰以來,一切文藝形式為了配合抗戰的需要👊🏼,都朝普及的方向走,詩作者也就從象牙塔裏走出了十字街頭。”朱自清的這些言論💂🏿♂️,與戰時詩歌通俗化的發展路徑是相合的🧑🏿💻。自30年代以來,宣揚詩歌大眾化的主陣地是由浦風、楊騷、任鈞🪝、穆木天主編的《新詩歌》,其創刊理念非常一致🙋🏼♂️,在《關於寫作新詩歌的一點意見》(1933年第1期第1卷)中指出🌸:“新詩歌的時代任務:站在被壓迫的立場,反對帝國主義的第二次世界大戰,反對帝國主義侵略中國🔋,反對不合理的壓迫,同時導大眾以正確的出路。”此創刊宣言奠定了新詩歌的階級屬性和意識形態。此時轟轟烈烈的新詩大眾化活動基本都在為民族危亡進行呐喊💆🏿♂️。

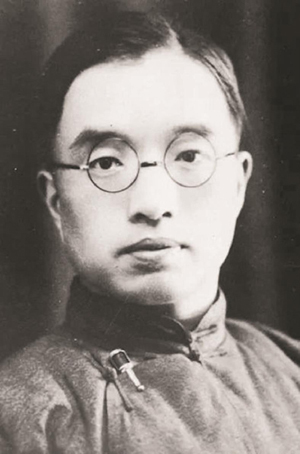

沈從文

朱自清

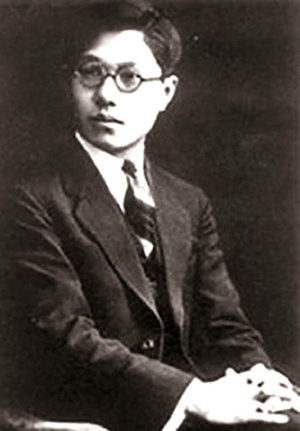

穆旦

如穆木天的《發刊詩》(《新詩歌》🚾,1933年第1期第1卷)所說:“我們要捉住現實🕺,歌唱新世紀的意識🌟🛞。”“捉住現實”幾乎成了戰時大眾化詩歌的一個宗旨性的口號,作為大後方的昆明,湧現出很多抗戰詩歌刊物,其中由“救亡詩歌會”編輯👩✈️、中華全國文藝界抗敵協會雲南分會出版的《戰歌》便是最為活躍的一支力量。該刊由濺波擔任主編,得到了穆木天的支持。在《戰歌》創刊號上,馬子華的《朗誦詩歌之本質及運用》旗幟鮮明地提出詩歌要“把握住現實🐻,為現實而謳歌”🧎🏻♂️➡️。主編濺波則在《發刊詞》中直言,“我們是要用詩歌和刺刀保衛我們垂危的祖國”🛡。再如,在昆明“一二·一”運動後出現的詩歌刊物《十二月》等ℹ️,都倡導“真正走向人民大眾的道路”🥵,大後方的詩歌潮流在大眾化走向上和《新詩歌》等是極為統一的👩👩👧👧☂️。

值得註意的是👩🏿⚖️,朱自清非常註重新詩向歌謠學習。在《新詩雜談》中指出,詩的民間化還有兩個現象:“一是重疊多,二是鋪敘多。重疊是歌謠的生命⬜️👮🏿♀️。”自新詩誕生之初就存在大眾化的發展路徑,五四前後在劉半農等人的倡導下7️⃣,北京大學開始向全國征集歌謠♿,掀起轟轟烈烈的歌謠運動🟢。30年代《新詩歌》提出要創造新形式:

我們要使我們的詩歌成為大眾歌詞🚙,

我們自己也成為大眾中的一個。

詩歌與民謠的融合更進一步。40年代則以柯仲平為代表的街頭詩運動為主要線索。除了《新詩雜談》之外,朱自清在《文聚》第2卷第3期上所寫《常識的詩》🤍,介紹的是美國多羅色·巴克爾夫人(Dorothy Parker)的詩文選集,指出“靠著常識我們才能容忍這不定的、黑暗的🌨🙎♂️、粗糙的🚣🏻♀️、短暫的生活,並且覺得有意思”,“她總用常識的金鏈子下錨在這懸空的世界裏”👦。朱自清翻譯了《總賬》《老兵》《某女士》等詩歌作品,所謂“常識的詩”即是符合大眾化詩歌趨向的淺顯易懂的詩歌。袁水拍與朱自清相呼應🧑🏿🔬,在同期《文聚》上翻譯歌謠作品,包括維多利亞時代英國民謠《窮苦可是誠實》《吉泊西太太》《唐尼》,十九世紀的《納稅謠》,以及威廉·勃萊克(William Blake)的《毒樹》《笑之歌》《兒歌》。值得註意的是,袁水拍也是通過翻譯介紹國外民謠的方式推進新詩通俗化🐯。袁水拍對這種大眾化詩歌的定位十分準確,他在這幾首譯詩後附註♐️💪:“這裏九首歌謠和歌謠風的作品選譯自WH·奧登編的《牛津輕性詩選集》或者應該譯為通俗詩(Light verse)和RB·約翰遜編的《英國謠曲集》”,並提出將謠曲視作通俗詩的概念📡。

馮至

相較於朱自清和袁水拍的通俗詩歌走向,《文聚》同時還是現代主義詩歌的重要陣地。後者主要是西南聯大的詩人所作𓀙,比如卞之琳、馮至、杜運燮🫀、穆旦等都有重要作品發表👩🏽🎤。《文聚》上還有大量關於裏爾克其人及詩學的介紹,上述這些西南聯大的詩人顯然與裏爾克的詩學主張構成了緊密的呼應關系👉🏻,其中頗有一些值得關註的文獻材料:比如發表在第1卷第2期的《裏爾克少作四章》🎫,由卞之琳翻譯的裏爾克的《卷頭語一》《卷頭語二》《嚴肅的時辰》《預感》四首詩,在一定程度上展現了卞之琳對裏爾克的作品接受情況。《文聚》第2卷第1期有馮至翻譯的裏爾克詩作,分別是:《豹》《Pietà》《一個女人的命運》《只有誰》《縱使這世界》《愛的歌曲》《在慣於陽光的街旁》《被棄置在心的山上》《這並不是新鮮》《詩人你做什麽》🦇。同期刊有姚可崑翻譯卡羅薩所作的《憶裏爾克》🤱🏻,引介了裏爾克的詩學主張:“但他對自己的藝術的要求與時俱進地在生長著👨🏻🚒;他要更深刻地試掘,觀察🦿。從羅丹那裏,他學會這樣屢屢而深入地註視一棵樹👮🏻,一個動物,一座立像,一個人或者是歷史上傳述的一個人物📙,知道那被觀察者的一個實質的現象忽然在他的內心裏出現”,對裏爾克浮雕式的“觀物”詩學主張進行闡釋。“這是由於偉大的幸福的斷念克製住死的哀悼,這是一個新的人類的悲壯的語言”🍈🐕。裏爾克註重在生命經驗與回憶裏忍受沉默✋🏿👱🏿♀️,捕捉詩意,對詩歌描寫的客觀物就像雕塑家一樣註視對象,比如《豹》這首詩的寫法就對西南聯大年輕的詩人們產生過深遠的影響。馮至在為裏爾克逝世十周年所寫《工作而等待》中🍋🟩,也對裏爾克的詩學進行了評價🎃👩🏻⚕️,並且達成了共識,需“身居幽暗而自己努力”🧑🏻🍼。穆旦在《文聚》中所發表詩歌,則主要是《探險隊》中的作品,比如,第1卷第1期《贊美》,第1卷第2期《春的降臨》,第1卷第3期的《詩》,第2卷第2期《合唱二章》及第3期《線上》。穆旦在西南聯大時期的詩歌受他的老師燕蔔遜及西方現代主義詩人奧登、艾略特等影響,呈現出40年代新詩創作的現代性🧝🏽♀️。

關註個體的小說寫作

《文聚》上小說的作者多來自西南聯大的師生🙅🏼♂️。與反映時代的宏觀歷史敘事不同🧷,《文聚》刊載的小說大都非常關註時代下的個體生存,書寫平凡人物的生命意誌,這和現代主義思潮回歸到人自身的主張有關,同時也凸顯出特殊的“學院空間”中知識分子的觀察視角🅾️。這其中以沈從文的《王嫂》(第1卷第2期),方敬的《司鐘老人》(第1卷第2期)以及林元的《哥弟》(第1卷第3期)為代表,都很能體現上述特點。

沈從文在《王嫂》中塑造了一個歷經生活苦痛而仍舊樂觀堅強的婦女形象🧛🏿♂️,王嫂常掛在嘴邊的一句話是“生死有命”,看起來屬於悲觀的宿命論者和自我麻木的民間思想,但王嫂對自己兒女那份深沉的母愛✋🏻,對生活持有的熱情則將這種宿命論升華為了強韌的生命力。而方敬的《司鐘老人》寫了一位長久為學校敲鐘的老人,日復一日堅守在工作崗位上。他的兒子死於戰爭,老人在生活的磨難中始終沉默而隱忍👨🏼💻。如作者寫道:“愁苦是永恒的,他忘了時間👮🏻♂️,他在時間以外🧪。只覺得很久很久了,他負擔那份墮心的悲哀🖖。他活得夠久了,也苦得夠久了;他現在還管著時間,但時間已無法測量他的苦痛。對他👳🏼,時間是不吝嗇的,但痛苦至少慷慨。”作者將“時間”這一元素與個人命運相勾連,由具體躍入了普遍,時間的有限性加劇了人的悲涼。小說是對一個特定歷史環境下造成的命運軌跡的平靜書寫。而林元的《哥弟》則更像是沈從文《邊城》那樣對自然生命的贊美,大淼🎦、小淼哥弟與小菁的牧歌似的生活怡然自足,雖然大淼後因參軍而不能完成與小菁的婚事,但故事沒有從此轉為悲劇🦸🏿♀️,小淼熱忱地等待著哥哥的歸來,將純凈簡單的氛圍一以貫之🕵🏻♂️,並不因環境而輕易打碎,這更像是作者的一首田園詩🫃🏼。《文聚》中還有大量的其他小說,如汪曾祺在《待車》(第1卷第1期)中嘗試的意識流寫作,馬爾俄在《颶風》(第2卷第1期)中以中緬戰爭中英美盟軍的心路歷程這個嶄新的視角來進行故事講述👣🏔,這些小說都別開生面👘,具有很高的文學性🤚🏼。

威廉·勃萊克

多羅色·巴克爾

西南聯大知識分子思想狀況

另外,《文聚》刊載的散文、評論🏣,可以進一步幫助我們了解戰時知識分子的思想狀態🦾。例如,有身處動亂、無法實現理想的苦悶呐喊🏢🗾,例如👨💻,李廣田《青城枝葉》(第1卷第1期)🛢:“我們一二年來看了無數好風景,而且有多少好山水已經蒙受了難忍的屈辱,而且又染上了我們民族的血跡……然而我們在後方看風景👦🏿,我們當然是看了風景,但我不願這樣說,那麽就說成這並非辯解的辯解📋:使我們要一點心吧。我們必須出去跑跑,我們也是剛卸了載的牲口,讓我們暫時在松軟的地上打一陣滾🧀,讓我們自長空作自在的吼鳴。”在《文聚》上還有年輕人對於民族國家深陷於苦難中的鬥爭與反抗意識的書寫👨🏽🔧,展現了戰時青年的可貴品質。如👰:陳時散文詩《悲劇的金座》(第1卷第1期)⏬⛹🏽♂️:“我站起來👼🏼,憤怒得戰慄,我的熱血速迅的流著,我要打碎這社會的黑暗”;馬爾俄《懷遠三章》(第1卷第1期)🚎🤹🏿♂️:“讓我們的血肉和敵人的血肉化成一堆焦土”;江蘺《病院偶題》 (第1卷第3期):“因為苦痛是一切創造之源泉,創造者必須用痛苦去激勵,而病苦對於個人是一種更好的激勵🧚🏽♀️,生命力的強弱,必須經過病苦的試煉。”至今讀來仍可見戰爭年代知識分子的赤子之心🧑⚕️,頗令人感動✷。

《文聚》是戰時大後方以學院為中心的文學刊物,集結了大量優秀的作家作品,同時表現出知識分子強烈的現實介入與承擔的意誌🕵️,在硝煙彌漫的戰爭年代體現了一個文學刊物敏銳的世界意識與探索的勇氣🥲,也是中國現代文學的一筆寶貴財富🌮。

(作者單位:復旦大學中文系)