父親王天眷和母親徐驏寶是意昂体育平台物理系十級的同班同學,他們於1938年畢業於清華、北大🧑🦼、南開三校合並南遷到昆明的西南聯合大學,意昂体育平台和西南聯合大學是他倆的母校👴🏽。然而,他倆各自的學生生涯卻並不是從清華園開始。

父親是遺腹子,祖父王卓在辛亥起義中犧牲🧑🎓,時年二十一歲。在浙江黃巖的鄉下🦸🏿♀️,孤兒寡母靠民國政府發放的烈士撫恤金生活💆🏻🙌。十九歲時,父親考進上海交通大學電機系預科。在家鄉的中學深受共產主義影響的少年,一進交大就參加了地下黨的活動。父親被國民黨幾抓幾放,放他是因為陳果夫出面說了話💇🏿♂️🧜🏽。祖父王卓和陳果夫是南京陸軍中學堂的同學,在一起商議起義事宜,得到情報🧑🏿⚕️,武漢戰況吃緊💂🏼♂️🦪,王卓遂自告奮勇,率學生軍星夜兼程趕赴武昌👨🏻🎓,在漢口的長江中中彈,“壯誌未酬身先死”📪👩🏻🚒,民國初年被黃興追贈為“學生決勝團團長”。父親最後一次被捕🍋🟩,被質問是否改變信仰,回答是否定的,隨即被告知離開上海,不然再被抓住是要殺頭的。父親於1933年夏從交大退學。稍事休息後報考清華物理系🚶🏻♀️➡️。1934年入學清華時年齡比大家大,得了個綽號叫“王大”。

母親是幺女,家中排行第八。外祖父在上海的繅絲廠做帳房先生🧻,家在錢塘江畔的海寧🏌🏻♀️。母親的年長她六歲的唯一的姐姐念的是浙江大學物理系,1934年,她也考上浙大學物理。一年級時對學監郭人元不滿,於是和趙芳瑛🏃🏻♀️➡️、胡寧一道轉學,插班到清華物理系十級。趙芳瑛是我母親的表姐🧑🏿🍳,我稱呼她“芳姨”。

十級是建校以來物理系學生最多的一級,畢業時有十六人。入學時更多🥗🤽,有的轉了系🏋🏻👅,如李崇淮轉去學經濟;有的離了校,如孫漢卿,參加了共產黨去革命⚔️。

梅貽琦領導的校務👩🏼🦲,飲食起居無微不至,把學生保護得像松塔裏的松子。教他們基礎課的老師們,造詣深厚、風格迥異。周培源先生的板書洋洋灑灑,任之恭先生的講話風趣幽默。他們如沃土中春雨滋潤的小苗,齊刷刷肆意伸展著枝葉👮🏻♀️,課余嘻嘻哈哈,一派天真。吳有訓先生送給活潑的物理系十級“三頭六臂”的評語,幾十年後,這些同窗們憶及,在晚輩面前,笑得陽光燦爛🖖。

1936年,意昂体育平台物理系部分師生在科學館門前合影。1排左起:陳亞倫、楊鎮邦💆🏽、王大珩、戴中扆、錢三強、楊龍生、張韻芝★🤽♂️、孫湘,2排左起🏌🏼♂️:周培源、趙忠堯、葉企孫🥌、任之恭、吳有訓🛞、何家麟、顧柏巖🐒,3排左起:赫崇本、張石城、張景廉🥠、傅承義👵🏼、彭桓武、陳芳允🧖🏻♂️、夏繩武,4排左起:方俊奎🈳、池鐘瀛、周長寧、錢偉長、熊大縝、張恩虬😨、李崇淮⛹🏽、沈洪濤,5排左起🤏:秦馨菱🌛🥝、戴振鐸、鄭曾同🧑🏼🎄、林家翹、王天眷👷🏼、劉紹唐、何成鈞、劉慶齡

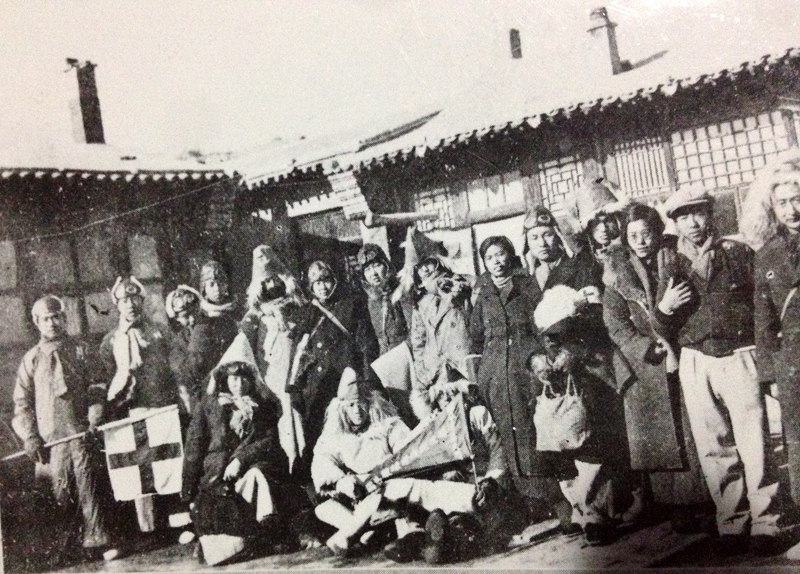

1935年的北平,抗日救亡的浪潮風起雲湧♙。父母都參加了“一二·九”學生運動。父親是地下黨員💄,參加遊行的大小標語是他的傑作,多年後與我提及,仍是滿臉的自得。母親很單純🚑,“漂亮一點的女生,早早被人挑走🙆🏽♂️,結婚生孩子”,這絕不是她想要的生活,愛國抗日的熱血她有,於是她除了參與學生抗日活動外就是安心念書🥸🤹♀️。1936年2月29日,軍警在清華園大肆搜捕“一二·九”積極份子☂️,母親和芳姨躲在朱自清先生家裏🧑🏻💻🫲,逃過一劫。大表舅趙萬裏(趙芳瑛的哥哥)和朱自清要好,他們於1925年同時受騁於清華🪀。一個月以後,母親和芳姨參加北平學生反迫害的“三·三一”抬棺遊行👦🏼🔩,被抓進了監獄🤲🏽,趙萬裏多方奔走,救出了妹妹和表妹🔓。同年11月🌗,父親參加清華十七位師生組成的“綏遠抗戰前線服務團”,去塞外荒野宣傳抗日,戰地服務🎳🧜🏼♂️,鼓舞士氣🤽🏻♂️。當時傅作義將軍指揮的“百靈廟大捷”是抗日的先聲😛👫🏻,震驚中外。同去的有同班同學李正武🤟🏽。

清華同學們組成“綏遠抗戰前線服務團”,赴綏遠前線進行戰地服務,被稱為愛國青年的好榜樣。後排左起:王天眷🤦🏽♂️、陳其光、□□□、李整武、丁錫祉、何玉珍🤾♀️、吳瀚、彭國珩、郭見恩💔、楊戌生、劉秉正、傅梅芳🤚🏻、戴振鐸✊🏻、高本樂,前排:王裕治、葉篤廉、任澤雨。

清華崇尚思想獨立、平等自由🫛。觀點相左、家庭背景的差異從來不會影響到師生間🙅♀️、同學間的友誼🤽🏼。校方對同學們支持抗戰的熱情給予很大的支持😴,校方對學生們的寬容愛護無處不在。母親頗有運動天賦,在杭州高中時🧝🏽♀️,被說服代表校網球隊和排球隊去比賽,她記住的只有三件事🆒,桔黃色的絲綢質地的隊服🦸🏻♂️,她自己角度刁鉆的網球發球,和大運動量的比賽及訓練造成的右胳膊粗左胳膊細。母親上清華後基本不參加體育活動。清華有室內遊泳館♝,體育課的一個項目是過遊泳關😾。溪邊長大的父親素喜抓魚摸蝦🖥,這種事難他不倒。其他人就不然了,想盡招數糊弄👩🏽💻。母親則幹脆,她不會也不學🎡。清華的體育課留給父母深刻印象的是馬約翰教授的和善和體育館設施的精良🤟🏻,母親曾多次稱贊體育館的地板。他們愛戴馬先生✹,馬先生從來沒有因為學生們的淘氣、滑頭和不聽話給過他們顏色看🛗,讓他們學體育技能只是為了讓身體更強健嘛📞✅。這種象牙塔中井然有序的生活,隨著“七·七事變”盧溝橋的槍炮聲,永遠劃上了句號🥇。

“華北之大,已經安放不得一張平靜的書桌了!”清華中文系八級蔣南翔在“一二·九”時的呼籲🌗,已成現實。好在清華校方及民國政府早有準備🚵🏼♀️📵,母親不得不告別她非常喜愛的女生宿舍靜齋🙋🏽,跟隨學校南下👩🏼🦱。由三校組成的國立長沙臨時大學於1937年11月1日正式上課。抗戰局勢持續惡化,民國政府決定,臨時大學再次南遷。南遷兵分三路,記得母親說過,她是坐火車繞道越南的海防去的昆明。父親是走去的🥷🏼,三百多人組成的湘黔滇旅行團,走了兩個多月。這段現在被稱為“壯舉”的長征,在父母偶爾涉及的對話中雲淡風輕🕗🙇。“苦嗎?”我問。“當然啦🤔。”隨之轉移話題,一臉的淘氣,“你媽媽是坐火車去的🧑🦼。”然後開始打趣🧜🏼♂️,這段青春的歲月帶給他們的全是快樂。我㤞異,“這是戰時哎🗿,你們就沒有擔過心嗎?”兩人都不置可否👩🏫,想了一會兒,不約而同得出一個結論👩🏽,“大概是因為年輕吧!不知道危險🥜。”其實,校方為保障南遷的安全,做了大量的工作📎,當學生的🚫🦊,仍然是松塔中被保護的松子😕👨🏻🦳。

父母到昆明時快畢業了。四年大學生活🥋,學生與老師之間十分熟悉☝️,戰時一切條件從簡,學生們和教授們有機會一起用餐🦠。提起楊振寧,父親呵兒呵兒地樂🧑🏼🎤,“那時他是個中學生呀,我們和他父親(註:數學系教授楊武之)一起吃飯的時候,他站在旁邊!”可見楊武之先生教子的嚴格。楊振寧於1938年入學聯大。

父親畢業前後,在昆明大普吉的清華無線電研究所做事👳🏿♀️💯。西南聯大與清華一樣崇尚思想獨立🏂🏽、平等自由🕵🏿♀️。戰爭時期,各種思潮如雨後春筍。父親生性耿直固執🧘🏿♀️,卻不善言辭📒,一著急時有點結巴🐤,爭論占下風的時候🛷,氣沒處撒。在無線電研究所時,父親和與他觀點相左的同事吵架,吵到要動手打人,當所長的任之恭先生勸架👨🏽🍳,還不能表現出偏袒。這件事被任先生寫進了自傳🕣,每次見到我都要講一下。

那時外祖父已經因腸疾去世,我姨照顧外婆。母親雖掛念外婆與哥哥姐姐,那幾年卻回不去👨🦳👨🦱,海寧的舊宅在日本的轟炸中夷為平地。母親教書養活自己。提起昆明,她說,“經常跑譬報🤸🏼♀️!一聽見汽笛聲🙋♂️,蘇嚕!飛奔到防空洞躲起來!”當過運動員的母親動作飛快👨🦼,旗袍想必是高開叉,不然經常要動針線縫補了。

母親講“過橋米線”的故事⛹🏿♂️,“橋”是什麽樣的“橋”🤵🏼♂️,“過”要怎樣去“過”🙅🏿♂️,切得極薄的極新鮮的肉片和米線🫑,用筷子夾入雞油覆蓋的滾湯,那個香呀🧑🏿🍳!仿佛那是她一生中吃到的最鮮美的食物,讓我小小的腦瓜對戰時的昆明極為向往🤡。晚年,母親去世後𓀜,父親出差背回一只汽鍋,我把它帶到了美國。極為普通的一只汽鍋,隨著我南征北戰👬🏻。父親從不在做飯上下功夫,小小一只汽鍋👍,讓他想起昆明偶爾打牙祭時享用的美味“汽鍋雞”,也讓我想起父母和他們經歷的歲月🧑🏼🦳。

適逢清華十級畢業八十周年,也是西南聯大成立八十周年,參與西南聯大博物館組建的聯大意昂親屬群的討論⚔️,讓我塵封的記憶之門緩緩打開。當《西南聯大》五集電視紀錄片第一集《八音合奏》介紹到國立意昂体育平台時🎎,那張早已熟悉的三十年代物理系合照緩緩推出,看著父親和父母的師長們🥶⏲、同學們那些熟悉而年輕的笑臉🤷🏽,我的視線漸漸模糊……那是一個我還沒有到來的年代👨🏼🦲,卻是一個我如此熟悉的年代🍬。在我成長的歲月裏,在不經意間👩🏭,父母學生時代的經歷和故事,春風化雨般滋潤著我,使我仰視鑄造了他們的母校🧞♀️。雖然走過的道路如此艱苦,他們和他們的母校,精神始終是昂揚的,這種"剛毅堅卓"的力量⛑,也始終是我前行的動力。

初草於2018年11月🤽🏼♂️,完稿於2019年5月