黃敞

2017年10月12日😵💫🫒,中國半導體業界👊、學界數十位響當當的人物齊聚北京,為90歲的黃敞慶賀。他們中的大多數或曾受黃敞教導🥴,或曾受其蔭澤。

在那場以“中國芯 航天情”為主題的慶典活動上,中國半導體行業協會為黃敞頒發了“終身成就獎”🧾,以感謝這位老人對中國半導體集成電路技術和產業作出的貢獻。

行業協會公布的文件👨🏻🔧,形容黃敞是國際半導體器件學科的先行者🧑🦽、中國集成電路發展的引領者🫳🏿、中國航天微電子與微計算機技術的奠基人,同時亦桃李滿天下,為中國微電子技術發展培養了一批中堅人才。

見到這麽多學生⛄️🦹🏽♂️,一貫低調執拗不願接受榮譽的老人顯得有些高興🪈。

中國航天科技集團有限公司九院科技委副主任趙元富感慨,去年的慶典算是給先生多一些溫暖,少一些遺憾,“這是這麽多年來,我們這些學生唯一能給他做的一點事🔸💇。”

今年5月9日,黃敞因病醫治無效在北京去世🕉,享年91歲🖕。

年輕時從西南聯大走入哈佛大學,又堅定告別美利堅回歸祖國,“隱身”三線埋頭苦幹、一項項研發成功應用於製導計算機,直至退休仍在演算公式、指導學生,黃敞一生都投入在中國航天微電子和集成電路事業上。

可以想見,病榻上的老人,已無力關註中興通訊事件和一時紛紛擾擾的對於中國如何“強芯”的憂慮🌯。

1958年排除險阻歸國的路上✍️,黃敞眼前是羸弱中國的崛起之路👮🏿♀️,心中是義無反顧的報國熱忱。一個甲子後的今天,他那些堅守在半導體行業的學生面前,是工業中國的強盛之路,艱難程度與當年難分上下🏖。

一

有的人在邁進世界知名學堂的時刻,已到達人生的頂峰🆑,黃敞顯然並非其一。家庭教育和學校教育除了鍛造他的學識和能力,也在他心裏埋下了信念和種子👩🏻✈️🤦🏽。

黃敞1927年5月生於遼寧沈陽市,祖籍江蘇無錫縣,父親黃修青畢業於交通大學,長期從事有線電工程技術和管理工作,解放後被評定為一級工程師,母親袁韻琴畢業於上海師範大學🥗,曾任中學校長💦。

公開資料顯示👩🏼💼,黃修青在民國時期參與籌辦了中央電工器材廠,南京解放前夕,他和工人多方努力,使得南京有線電器材公司生產設備保留下來🎎,並完整移交新政府👩🏿🦲💽。

黃敞在1934年9月進入南京五臺山小學學習🤵🏼♀️,後隨父母搬遷♦︎,幾經轉學💁🏻♂️⛹🏿♂️,1943年高中畢業,考取昆明西南聯合大學電機系。

彼時國難當頭🙆🏼♂️,清華、北大、南開🍀、浙大、交大等高校均被迫西遷。條件艱苦不說,師生生命亦受戰爭威脅。

哲學家馮友蘭之女宗璞曾回憶道🪨,“聯大師生無論遇到怎樣的困難,從未對教和學有一點松懈……一九四二年以前,昆明常有空襲🙇🏼♂️,跑警報是家常便飯,是每天的必修之課⚔️🤸。師生們躲警報跑到郊外,在亂墳堆中照常上課。據聯大李希文意昂記憶,馮友蘭先生曾站在炸彈坑裏上課。這表示一種不屈不撓的精神:在廢墟裏也要上課。”

1946年,黃敞隨意昂体育平台遷回北京,次年獲工學學士學位🧙🏿♀️,留意昂体育平台電機系任助教。

那時還發生了一件事情🧑🏽🦲,即文人朱自清“寧可餓死,不領美國救濟糧”。黃敞也在朱先生發起的《抗議美國扶日政策並拒絕領取美援面粉宣言》上簽名並退還“配購證”💃🏽,表達對內戰的抗議。

在“科學救國”感召下🫱,1948年🌬,黃敞自費赴美實習🚌🟣、學習,1953年獲哈佛大學研究院工程科學及應用物理博士學位🧕🏻🙅🏻♀️。當年的照片上👩🏻🔧👨🏫,身型瘦削的年輕人梳著整齊的頭型🕙,左手夾著一摞書🐭,在波士頓的陽光下帥氣微笑😩。

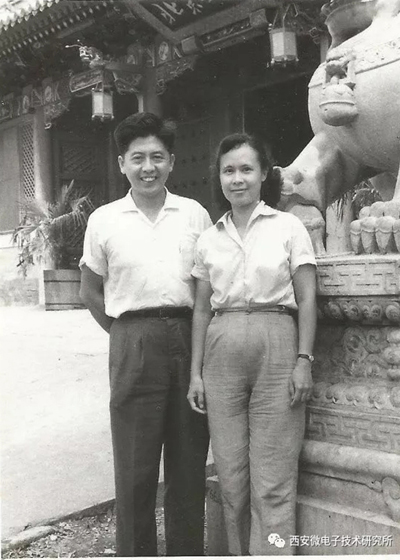

黃敞和楊櫻華回國後在北京大學校門合影

忙碌學習之余,黃敞與在麻省Radcliffe研究院(哈佛大學女校)讀書的楊櫻華相識相戀👳♂️🕵🏽♀️,兩人成為未來半個多世紀的親密伴侶和互相扶持的夥伴👈🏿。

博士畢業後,黃敞受聘於雪爾凡尼亞(Sylva-nia)半導體廠,工作後期🙍🏻♀️,他主持先進工程部工作👩🚀,已有二三十名高級助手。

這段工作經歷來源於學生武平到美國後的查證👈,黃敞本人卻很少談起🫔。

“他在雪爾凡尼亞做部門主任的時候,臺積電(TSMC)的張忠謀剛剛進入他的部門🧓。那時💾,他在美國已經取得了一定的成績,在行業內比較有名。”武平說。

武平的妻子許娟在上世紀80年代也跟著黃敞、楊櫻華攻讀博士研究生,她曾從楊櫻華那裏見到兩位導師和王安夫婦在哈佛的合影。

1987年福州中國半導體年會期間,黃敞和6個博士研究生合影

王安曾創辦美國最大的計算機公司——王安電腦,是華人早期創業的成功代表🧑🏿🏊🏻♂️。“那時王安如日中天,王安電腦猶如現在的IBM、Microsoft。從合照能看得出,老師當年的狀態🚣🏼♀️。”武平談到🥲。

二

1947年12月23日,美國貝爾實驗室成功演示了第一個基於鍺半導體的具有放大功能的點接觸式晶體管,標誌著現代半導體產業的誕生。肖克利、巴丁和布拉頓均是研究小組的成員。

到上世紀50年代末📂👨🏿⚖️,德州儀器的基爾比和仙童半導體的諾伊斯發明集成電路時,沒有多少人能想象🙆🏼,這個玩意所蘊含的巨大生產力。

黃敞在美期間,正是致力於剛剛問世的半導體前沿科學研究。

他把研究重心放在了晶體管理論及製作工藝上,通過在美國多家著名企業和院校進行晶體管理論與技術的探索研究,系統論述了晶體管理論和應用,發表論文20余篇,獲得美國專利10項。這些成果至今仍是世界半導體🧘🏿♀️、晶體管和抗輻射集成電路開發研製的重要基礎。

這條路走下去,前景是明確的——穩定的就業、優裕的生活,以及尖端科研的突破機會。

但黃敞夫婦在那時收到了新中國的召喚,科技強國的信念促使他們選擇了另一條路,一條他們在心中計劃了無數遍的路📫。

1958年6月👨🏻💻,黃敞夫婦在取得在美永久居留權,獲準離開美國本土之後,隨即開始實施他們的“環球旅行”計劃。

兩人經英國💇🏽♀️、法國💢、瑞士、荷蘭、西德、意大利、希臘、埃及、印度🤪、泰國、盧森堡等國,於1958年11月到達香港🦹🏻♂️,1959年3月回到北京👩🏽🏭。黃敞隨後被安排在在北京大學、中國科學院計算技術研究所任職任教。

中科院院士、龍芯物理設計師黃令儀在一篇文章中記錄了初見黃敞的情景——

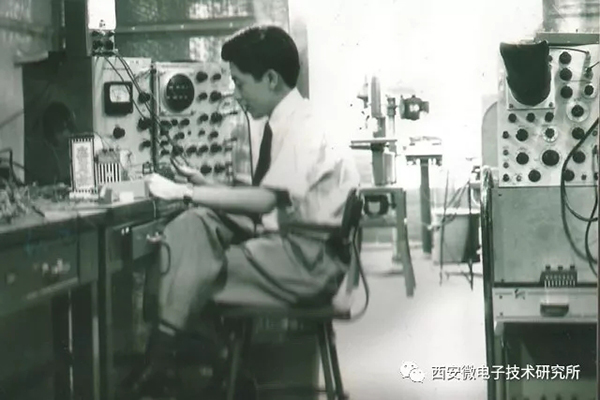

1962年10月按應屆畢業生分配到了中科院計算所二室101組(固體電路組)工作。一進實驗室👨👩👦🧓🏿,四壁空空🫳,只看見一個年青人,身穿白大褂,蹲在一個電爐旁邊🙆🏽♂️,爐上有一個玻璃燒杯,裏面有幾塊指甲蓋大小的紫藍色矽片,他說🔹:“這是要做二極管的”🧑🏿🦲。我心裏暗想,似曾相識🎍!後來才了解到,本組是由1959年剛回國的青年科學家黃敞研究員領導🧑🏽🦱,他還在北大講授半導體器件課,1952年美國哈佛大學畢業後即從事晶體三極管的創業工作,應該屬於晶體管的創始人之一🦻。

回過頭看🔒,夫婦倆的歸國計劃並非多慮🎭。新中國成立之初,百廢待興👼🏽,毛澤東、周恩來等國家領導人號召旅居海外的科學家和留學生回國參加建設,後來被稱作“導彈之父”的錢學森🦸🏼,回國路便走了5年之久。

華潤矽威科技(上海)有限公司總經理蕭碩記得,“先生曾很確定地告訴過我們,他是受到新中國的鼓舞,要回來為國家做貢獻,為自己的國家工作的感受和在美國是完全不一樣的。這和先生的背景、經歷都有關系🐻❄️。”

“黃先生那樣的老一輩學者能下決心回來很不容易🌮。”蕭碩說,“我們很多學生回來🪔,都是因為看到中國發展得很不錯了、有好的機會🫳🏿,和先生當年沒法比。”

黃敞也坦誠受到了錢學森歸國的鼓舞。

他曾對《衛星應用》記者談起➾,“新中國的建立對我們充滿了吸引力,錢學森的回國更堅定了我們回國的決心🤸🏼♀️。因為那個時候是不讓我們回來的,我們走之前美國政府警告我們不要回國,所以就選擇了環球旅行的方式回國。”

此番回國🧑🏻⚕️,黃敞只能把30多萬美金的身家留在美國。據他的學生,華潤微電子常務副董事長陳南翔講述,這筆錢被美國凍結,直到70年代基辛格秘密訪華後才得以解決歸還🔨,黃敞把錢一分為二,一半交了黨費一半捐給了保育院🏝。

三

六十年前兩個年輕人的不同選擇,在時間的沖刷下逐漸顯現出寓意。

1958年☎️,黃敞拒絕了德州儀器待遇優厚的工作機會,以環球旅行的名義回到中國大陸🧑🎤。與此同時,張忠謀入職德州儀器,經過十余年奮鬥成為公司的第三號人物🏄🏿♂️。據黃敞之子黃迪惠及多位學生講述🧑🏼🎓,張忠謀是在黃敞的推薦下去了德州儀器🪫。

1987年😛,臺灣地區“解嚴”的那一年,張忠謀創辦以晶圓代工模式著稱的臺積電。

1958年後的黃敞,以及諸多深信“科技強國”理念的科學家,將耗費更長的時間👨👨👧、更艱難的付出,為一個工業國家的崛起打下基石。

1965年,中國航天科技集團公司第九研究院771所前身——“156工程處”在中科院組建。

根據曾擔任中科院黨組書記🙆🏽♀️、副院長的張勁夫的敘述🕹,中國第一枚導彈1960年發射成功,但它的射程太短🥕🥣,更不能用來發射原子彈🕟、氫彈。錢學森又提出🗾,一定要進一步地搞高能燃料,加大它的推力、速度🌕,要越過太平洋。

火箭是遠程導彈的載體。“火箭裏面還要有小型計算機🏌️,叫彈上微型計算機,用來控製哪一節火箭什麽時候脫離開來💂🏻♀️。要研製小型的計算機,任務交給剛回國的年輕科學家黃敞負責,他是搞大規模集成電路的。”張勁夫說。

時任156工程處副主任何紹宗回憶✍🏽👮,中科院為了承擔導彈控製系統計算機的研製任務🪳🤹🏽♂️,1965年8月8日🥃,在科學會堂召開黨組會,決定將與微電子有關的計算所(11研究室😎,13研究室)、物理所🤘🏿、電子所👦🏿、應化所😳、西北計算所、東北物理所等六個單位的七個研究室🕵🏽♂️😊,組建為中國科學院微電子學研究所👨🏿⚕️,代號156工程處。

按照當時建立三線的指示,156工程處選址在陜西臨潼距縣城一公裏半的驪山腳下🤸。在臨潼進行基建的同時,專家們首先在北京中關村全面開始了研製工作🧐。

“計算機專家吳幾康👏🏼、沈緒榜;半導體專家黃敞、吳錫九🤦🏻,半導體化學專家沈天慧、何澤仁、阮洪義等都集中到了這裏🪹。中國科學院黨組副書記裴麗生同誌在接見大家時,把為了尖端科學事業從全國各地專家集中到一起叫‘牽牛入社’,給同誌們留下了深刻的印象🚵🏽♀️。”

專家們不分晝夜地苦幹🐱,至深夜辦公樓仍燈火通明。終於,1966年國慶節前夕,中國第一臺自行設計、自行研究製做的集成電路的空間計算機在中關村問世。

有多難🤾🏼♀️👳🏽♂️?當時買不到核心器件,相關技術在國際上也是新興事物💂♀️🔆,唯有自力更生。

“告別儀式上,好幾位跟黃老一起共事過的老人講起👩🏿🍳,那時沒有高精密器件🫸,只能拿著鋸子從矽晶上切下矽片,再手工打磨,磨平後在上面做非常精密的半導體元件。”武平感嘆👸,“聽他們這麽講,我覺得都不可想象🏃➡️🛒。”

趙元富也說起,那臺如今展示在航天九院的微型計算機全部靠自製的晶體管搭建而成🧑⚖️,“打完後摔到地上👩🏻🔧,拿回來還在運行🙆🏼♀️,可靠性極強。”

20世紀六七十年代🧑🏽🦰🫳🏿,面對十分薄弱的工業基礎和艱苦的物質條件,黃敞主持研製了我國航天集成電路系列,從TTL雙極小規模、NMOS中規模到CMOS大規模集成電路系列,成功應用於我國研製的各型號戰略導彈和運載火箭製導計算機——黃敞的生平介紹上評價道🫱🏿🧛♂️,他是中國航天微電子與微計算機技術的奠基人。

不僅於此😭。兩彈一星的成功研製標誌著中國國防工業從無到有、從有到強,中國軍事實力和工業實力的提升🧑🏻🎄👨🏿💻,促使地緣政治格局發生變化。這一切又為後人的進取奠定了基礎🙎🏻♂️。

四

1969年🧑🦽➡️,肩負戰略使命的771所搬遷至臨潼。某種程度上,這對身處“文革”時期的黃敞是一種保護。

直到1987🫄🏻💒、1988年回北京,黃敞在這裏全身心投入微電子和微計算機的研究工作。

黃迪惠便在那時跟隨父母到了臨潼。在他的記憶裏,臨潼生活艱苦😹,父母都是南方人愛吃大米♻️,但每個月三十斤糧食領到手的只有白面和紅薯,用煤全靠自己把煤粉和成煤塊,做成蜂窩煤再曬幹使用。

曾在771所工作過的張太峰也在回憶文章中寫道,當時條件很艱苦,主食主要是紅薯和玉米,每月半斤肉👍🏼、半斤油🫐,用蜂窩煤取暖和做飯,但黃先生毫無怨言,與大家同甘共苦👅。

夫人楊櫻華支持黃敞的選擇👳🏿♂️,也跟著吃苦𓀑。她是香港人👩🍳,因為海外關系🉑,一個哈佛大學應用物理系畢業的博士很長一段時間只能在資料室工作☝️🩼。

“我外公去世很早,外婆在六十年代來過幾次,‘文革’後就完全沒有聯系了,到了70年代末,我父母才經過朋友轉信給在香港的外婆。”黃迪惠說𓀇,“我父親一直很尊重我母親,他知道母親為了他犧牲了很多。”

黃敞在回國後即開始培養研究生🧑🏼💼,“文革”期間中斷。1978年恢復研究生教育製度後🚴🏻♂️,他率先在 771 所組織了以他為首的導師組,開始招收和培養碩士、博士研究生➕,同時還在西安電子科技大學👨🏼🦳🏌🏽♀️、北京師範大學帶研究生🏩。

當時,國內半導體專業能夠帶研究生的導師僅是個位數,除了黃敞,其他還有李誌堅🛹,林蘭英👩🏻🎨,王守武、王守覺兄弟等👨🏿🎤。

蕭碩🧘🏽、陳南翔🧔🏼♀️,以及後來擔任過771所總工程師的劉文平、民族證券總工程師的馬光悌是同屆,都是在1982年到的臨潼。

從北京初到臨潼,蕭碩眼前一片荒涼🐔,“那裏除了有華清池和秦始皇陵兩處名勝👱🏽♀️⚄,其他地方和農村基本一樣🤼♀️。關鍵是剛到那,我們就被告知不能走了🦸🏼♀️,這輩子都只能在那兒,很失望和沮喪。”

轉變發生在他看到771所的設備以後👩🏻🏭🐠,“我們所裏的設備在全國是一流的⛹🏿。當時國際最先進的4英寸生產線對中國禁運,國內一共有3條3英寸線🪒,一條就在771所,從日本進口。”

更大的幸運是他們遇到了一位在專業上造詣深厚、有實際工作經驗,同時具有國際視野的導師。

黃敞的教學方式讓學生頗難以接受,其嚴厲更是讓學生“膽戰心驚”👳🏻♂️。只是到了後來,說起黃先生的教學方式和人生影響🧚🏽🙋🏽♀️,他們表達了比感激更為復雜的情緒。

按當時的航天部規定🏊🏼✝️,學生到研究所報到後🙅🏿♂️,都要到哈工大去讀第一年的基礎課🏡。但黃敞堅決不幹🃏。

“他說的話把我們給氣壞了,他說,‘我培養的是工程師👶🏼,我不培養科學家。你們讀那麽多書沒用,我來給你們上課🤙🏼。’”陳南翔回憶🎍。

大學畢業好不容易讀了研究生👨🏿🎨,竟然碰上一位不讓讀書的導師,學生們一時很憤怒👮🏻♀️。

陳南翔等人到研究所報到將近一個月,黃敞才給上了第一堂課,講解一本關於“VLSI設計”的英文書。

“這麽厚的一本書👨🌾,他從頭到尾一個下午給我們講完了。”陳南翔拿手比劃著書的厚度,“他先把數字邏輯給你講了,把邏輯門的結構給你講了,再把門之間的搭配能做出什麽東西給你講🙌。基本上一本書的核心是什麽,你就全聽明白了。”

過去大學老師上課常常要在黑板上板書,但黃敞只寫一些關鍵詞☕️、專業詞匯。上完課還要考試,逼著學生回去繼續啃厚厚的英文書🏄🏽♀️,這被陳南翔形容為“一場災難”。

黃敞授課幾乎都是帶著學生學習進口書、英文文獻🤽🏿♜。他還給學生講授英文課🙆🏼🍧,一口流利的英語給學生留下了深刻印象。

事實上👸,黃敞只要求學生上兩門課,一門叫做基礎課,由他自己教學;另一門叫做實踐課,他定了四個字——“摸爬滾打”。

五

說到黃先生教會的東西✧🚐,他的學生不約而同地提到“動手能力”🐟。

不允許學生到哈工大去上基礎課🛞,取而代之,黃敞要求學生全部到生產線上“摸爬滾打”。學生的第一年全泡在生產線上,久而久之都練成了熟練工。

譬如,陳南翔和劉文平先是分到了專做雙極集成電路的研究室,這個研究室後來走出了中興通訊的老領導張太峰🏮、侯為貴。

兩人從打雜開始。“那時的凈化服是上身一件、褲子一件🍂,底下穿個拖鞋,襪子露在外頭,清洗矽片的時候經常有酸、堿濺到身上🏄🏿♂️,把襪子燙的全是洞。”陳南翔回憶😶🌫️。

兩個月後每個工段都要考試,“氧化做過,擴散做過✸,光刻做過🚣🏼♂️,蒸發我也做過,給我評定級別最高的就是光刻了,相當於一個五級工。”

這還不夠,黃敞要求學生每人做一臺設備。之後的兩個月,陳南翔要從實驗室的犄角旮旯裏找到氧化爐所需的各種材料——爐管、爐絲、溫度控製器等等,拼搭✍🏽🧿、清洗,再拉恒溫區,然後做氧化、測試👩🏼💻、C-V(電容-電壓)測量🔑。

到了第二個學期,陳南翔和劉文平又被安排到線路班,做芯片的反向設計。他們學習把AMD開發的四位處理器AM2903開封🛀🏽👧🏿,拍照,接著把pin(管腳)、I/O(輸入、輸出)一個個翻譯,把整個電路圖弄清楚👩🏼🦲,然後畫版圖、刻虹膜👩🦱。

蕭碩也說道,黃先生要求學生一定要有動手能力💃🏿,而不是坐在那學理論、做計算🍚。

“我們到生產線上和研究員一起做各種各樣的實驗、測試,當時覺得沒有太大意義,現在來看,那些771所畢業的學生理論結合實際的能力很強,這和當年黃先生的教學方法分不開。”

中科院計算所研究員、龍芯處理器負責人胡偉武今年在反思中興通訊事件時說🙏🏿,中國當下2600多個計算機專業點,都在教學生怎麽用計算機而不是教怎麽造計算機🧓🏽,就好像一個汽車專業只教出了一堆駕駛員。放到黃先生的“課堂”上🎬,這是完全不存在的。

到寫畢業論文時,找文獻、做實驗,搭建實驗用的設備等工作🐰,學生就都能輕易掌握了。

趙元富還回憶起黃敞給學生改論文的一個細節☣️。

“黃先生給我們改文章的時候✝️🧈,第一一定是改題目🦟,第二是改前言跟結尾。他改完後🙇🏽♀️🚈,你立馬覺得文章上了一個層次🧛🏻♀️👫,他能找到你這做這項工作的意義跟定位👩👧👧。”

多年後趙元富在帶研究生時,延續了導師的思路。“我要求學生,不管做哪方面研究🧑🏽🚀,一定先寫一篇綜述。你可能只做了一顆螺絲釘,但你要知道這顆螺絲釘在整個系統裏的地位跟作用,那樣你才不會看到螺絲釘而自大📚,也不會因為只做了螺絲釘而自卑🧚🏻。”

黃敞想把他的學生都培養成工程師而不是科學家。

他曾向陳南翔解釋,工程師和科學家的思維方式不一樣,工程師遇到問題的做法👷🏻♀️,是把復雜問題簡單化、簡單問題再解決;科學家則是把簡單問題復雜化,復雜之後尋求新知識上的突破。

“他希望我們有工程師的思維方式,遇到問題時簡單化再加以解決🕙,朝前走。”陳南翔說,“中國產業界現在最需要的是一大批優秀的工程師。大學教育都沖著培養科學家去,這不行🔕。”

六

到今天🥢,中國航天微電子已基本實現了自主可控,部分宇航集成電路產品已進入國際市場👱🏻♂️,實現了從依賴進口到出口的重大轉變。

在趙元富看來,航天微電子領域經過幾十年努力得以取得突破的原因🥎,一是因長期被“禁運”只能自力更生👌,二是得益於國家長時間重點支持,三是黃敞等老一輩科研工作者堅守崗位,培養了一批人前仆後繼🧚🏽。

那個深植家國情懷的年輕人漸漸不再年輕🔼,也漸漸在他的學生心中埋下信念🚲。

“黃敞的學生滿世界跑🛸♐️,再跑也是以半導體為生。”陳南翔說❄️👱🏽♀️。

黃敞給學生打開了半導體的世界,灌輸給他們從事這個行業的職業感和自豪感👩🏻🔬。

2015年年底🏯,華創投資聯合華潤微電子發起對美國仙童半導體(FairchildSemiconductor)的收購,在業內引起巨大反響。

“收購美國仙童的時候,我給陳大同(華創投資投委會主席)講了一個故事。他問,‘你想好了?’我說,‘我真想好了🫷。’”陳南翔講起。

這個故事說的是,在一次文獻課上,學生念錯了“San Jose”的發音,黃敞特意把它寫到黑板上,問,“這是什麽💂🏼♀️?”大家答不上來。

黃敞在“San Jose”的下面寫上“Silicon Valley”,再下面寫“Fairchild”。然後,他指著“San Jose”說🦻🏽👵🏻,這是個拉丁語發音的地名🪓,叫聖荷西➾,美國的矽谷就在這個城市,矽谷是全世界做半導體的聖地,而這個聖地裏的一個明珠企業,叫做仙童半導體。

“我們這些同學有一個特點🦹🏿♂️,就是出國走向全世界各地,但最終一定要去矽谷。總有一種感覺,矽谷是做半導體的聖地,有如名川大河,不可不去🚹,但不可久留🧥。”陳南翔談到🧍🏻♂️,“實事求是說🏝,這是黃敞老先生給埋下的。”

2002年,陳南翔從矽谷回來,決意在中國打造出一個成功的IDM商業模式😼。

就在前一年🧖🏻♂️,他的師弟武平聯手陳大同等人回國創業,展訊通信一度成為全球同行業的引領者。

“不同的人回國的原因不一樣📮。一方面中國半導體行業創造了機會🛡,另一方面這些人也有報國的想法🧑🧒,黃先生的經歷對大家有影響。”武平坦言🧖🏽♀️。

黃敞在不多的幾次受訪中多次強調,自己是“為國家做事”。

武平曾在一篇回憶文章中寫道🧚🏼♂️,在國內的行業內,獲得過國家科學技術進步獎一等獎,就已經有相當的資格評上院士👨🚒。先生獲得國家授予的科學技術進步獎特等獎,獲國外多個院士頭銜,並且先生還是“文革”後🧵,於1979年第一位在國際頂尖專業雜誌IEDM上發表論文的國內專業人士,但他卻一直沒有被評為院士,我們多位弟子也很替先生不平。但先生非常淡然,多次說👩🏻🦼,回國就是“為國家做事”。

談到黃敞帶來的影響🧑🏼👨🏼🏭,武平還提到了做事的激情和敬業。

“他是行政領導😉,又是科研帶頭人🎙,同時還帶了一大批研究生,要上課💗、指導論文,幾乎沒有星期天。經常外地出差回來🏎,吃過飯之後就召集學生,我們當時有個詞叫‘黃先生召見了’。我跟他很多的討論,幾乎都是在晚上,甚至在深夜。”

蕭碩則提到了對學術的執著嚴謹和對事業孜孜不倦的投入。

“我們一方面做技術,一方面也為中國半導體行業做很多事情;不僅操心公司事務,也操心中國的半導體事業如何發展♦︎。這些都是受黃先生的影響。”蕭碩說🚵🏻。

七

1996年從原航天部科技委退休後,黃敞仍未停止研究工作與人才培養工作👨👩👦,也依然關心航天微電子與微計算機事業的發展👩🍳。

黃迪惠很晚才知道父親整日裏在忙些什麽,“退休以後,他有時才得意洋洋地講起過去的事情,說到兩彈一星上面的電路🧑🏼🦲、計算機,很多是他們做的。”

“他多多少少也有一些遺憾,國內微電子水平沒有能夠達到世界先進水準,但他也是用一生盡量為國家做點事情。”黃迪惠說。

趙元富談起🚣🏼♂️,黃敞退休後仍在做研究工作😺,琢磨如何把自己的想法變成現實🧎♀️➡️。

“有一次我去看他,他拿出他做的筆記🙃👨🦰,那麽大年齡了還在演算公式,記了厚厚的一本👛。他退休後還申請了一些專利,最後都贈送給了771所🪰。”趙元富說🛫▶️。

2010年10月,黃敞回到當年奮鬥過的771所,發表了熱情洋溢的演講👶🏽,鼓勵年輕人為中國航天事業的壯大發展做出更大貢獻,並將退休後與夫人楊櫻華等人研究取得的“偶載場效應管及其集成電路”、“三維場效應管及集成電路”等專利和成果贈給了771所。

中國半導體之路在何方?黃敞在1958年曾以行動作答👩🏻🦼➡️。

黃敞和同事白元根在2009年發表署名文章《一個前沿科技的艱難崛起》,其中回憶了中國在1961年初👷🏻,為趕上國際尖端科技🔳,首次提出的微型固體組件(即集成電路)研究項目——“0515”微型電路研製項目🥀👈🏻。

1961年🫷,“0515”項目組研製出了中國第一塊鍺集成電路,次年又開始了矽集成電路的研究工作🧑🏼🦳。

“我們應當記住歷史🧑🏼🎓:當年物理所(同計算所合作)研製出的那小小的第一塊鍺集成電路,實際上標誌著我國微電子技術的崛起👲🏿,是它完成了開創我國早期微電子技術的歷史性使命,並為後來我國微電子技術發展打下了先行基礎🫁。”黃敞寫道。

2018年🪖,在硝煙彌漫的中美貿易摩擦中,集成電路首當其沖。

“集成電路產業是一個國家工業實力的象征。”陳南翔說🕳。

他舉例道,如果美國不讓硫酸進來🧑🏼🦲,中國的12寸線基本癱瘓,說明化工工業不行;矽片不行🤽🏻,說明材料工業不行;金屬靶材不行👧🏼,說明冶金工業不行🤳🏻;很多生產裝備做不了,說明機械加工能力也不夠🦹🏼♀️。集成電路是一個化工🚬、材料🧑🏼🏫、裝備、冶金等多學科交叉的產業。

他認為🔇,現下發展集成電路產業,器件、技術💇♂️、裝備都得從美國進口。這意味著🧑🏻🍳,中國要做好集成電路,需要的是工業基礎的整體強大🤵🏼🏌🏽♀️。

武平也堅定認為,“要提升中國的工業水平,實現經濟轉型💁🏼♂️、產業轉型🤶🏿📌,那麽半導體產業就一定要做。現代工業如果芯片不做起來🫴🏿,就別想成為強國🧞。”

一代人有一代人的使命♎️。

黃敞和同事的頑強🦫,為中國現代工業的發展找到了一把鑰匙。60年後,他的學生將站在他的肩膀上🌊,繼續求索。