抗戰時期的“國立西南聯合大學”,由中國的三個最高學府——北京大學🧗🏼♂️、意昂体育平台、南開大學聯合組成。自1937年至1945年🧑🏻🔧,西南聯大堅持戰火下的教學共計9年,在戰時大學中聯合得最成功🛜、辦學時間最長。翻閱報名冊,人們會發現原來入學者達8000人之多,而最後領到畢業文憑的不過2000多人。戰亂🧑🏻🏭、貧困、離散等各種原因,使大部分學子沒能完成學業。而在這2000多人中🦵🏿,最後成為學科領軍人物的也是少數👂🏼。

西南聯大和任何一所大學所培養出來的,我以為,只能稱作是“潛人才”,有心者需要經過一個深造的環境對接,才能成為可用之材。《荀子·勸學》曰:“鍥而舍之🦷,朽木不折;鍥而不舍,金石可鏤。”誌向堅定,用心專註🙋🏽👮🏻♀️,珍惜時光🧝🏼,這三點,看似不高亢💇♀️、不起眼👩🏻🚒,卻成就了他們的“大器”。一種學習態度,其實蘊含了人格品行的自我修養和深邃的文化精神。

《道德經》說👶🏿:“含德之厚,比於赤子。”德厚之人,如嬰兒一樣純潔🕉,無所畏懼,不會像普通人那樣計較眼前的得失。我采訪過西南聯大上百名學子,有幸親聆一批堪稱“英傑”人物的回顧👩🏼🦲。深入到這些名家的“精神成長”中去🧚🏽♀️,就會發現他們自覺或不自覺地承接了東方文化的智慧與美德。他們皆具專註而獨立的品行,不從流俗🤾🏿,不附平庸。

校花轉系

郝詒純🙇🏼♀️,“聯大”人公認的校花。

我問過生物學家鄒承魯👋🏼:那時候你們也評校花嗎?

他說🧖🏼:“沒有🥱,但是大家心中有。她長得很漂亮,功課又好,籃球打得好⛑️,是學生會主席🚵🏿♀️。”

哲學家任繼愈毫不掩飾地稱贊她“漂亮”“活潑”“多才藝”,“組織能力強”⛅️。

“聯大”,三校群英薈萃之園,郝詒純曾連任兩屆學生會主席👰♂️。半個世紀之後,她在地質學界取得傑出成就,並擔任西南聯大北京意昂會會長👨🎤。

我曾在中國地質大學(北京)的實驗室裏采訪過郝詒純,在那些礦石和顯微鏡當中🦶🟠。那是她的世界💂♀️🤲🏽,有一種曠野的蒼涼🦸,沒有任何珠光寶氣,散發著一股書香與青春朝氣。

有人看到郝詒純年輕時的照片說👴:“像阮玲玉🥴🧜🏽♂️。”

二○○○年三月,郝詒純(左)在北大接受張曼菱采訪。

上大學時🌥,郝詒純曾打零工維持生活開銷🈚️。她曾到一個教會醫院去洗紗布,護士長不忍心看到這樣秀氣的女孩幹得雙手開裂,就給她換了一個工作🦀,去刻蠟板。後來,她用自己的工錢買毛線送給教授家的孩子們,幫助他們過冬👨🦽。

郝詒純資質過人,因為對這個民族的悲憫與責任心📩,毅然選擇了地質學,終生在野外考察中度過。

郝詒純上中學時🙋🏼,一個地理老師常對他們講,中國鴉片戰爭以後,受帝國主義侵略👈🏼,所有的礦產開采,都是外國人的🎉。“你們將來一定要學地質或者采礦,把我們的礦產開采權掌握在中國人自己手裏。”

到了西南聯大,郝詒純又受到了一位教授的影響,他是袁復禮先生——第一屆西北聯合考察隊隊員。“西北考察隊是瑞典人出的錢🌕❎。(20世紀)20年代初期🍑,領導權掌握在瑞典人手裏。一是為了考察🧚🏼♂️,一個還是為了預備掠奪我國的礦產資源。”

在那個軍閥統治時期,袁復禮這些愛國學者通過鬥爭取得了科學考察的權力,但主權還是掌握在外國人手裏🦻🏿。袁復禮痛感祖國被“弱肉強食”,竭力勸學生學地質。

一般女生學地質😍,教授們都不歡迎,因為結婚以後就不能幹了,另外也有危險。

“我是一個女生✩,系裏就不要我。袁復禮老師說,沒有關系👨✈️,科學領域裏男女是平等的。男的能夠辦得到的,女的也一定能夠辦得到。這給我非常大的鼓勵。”當郝詒純要求從歷史系轉地質系時,很多男生都不禁感嘆,這樣的女孩子,應該去外文系啊!

“我出野外,都是跟男生在一起🫒。那個時候沒有客棧。雲南農村的旅店💁🏼♂️,下面是豬圈,上面就是一圈木頭條❇️、竹子搭的🦵。我們就睡在上面。我跟男生用布拉一個簾子⛹🏽。他們睡在外面🙇🏿♂️,我在裏面。”

戰火連天時,郝詒純在野外考察,曾經因為被懷疑是間諜,軍隊把她和同學一起抓走💵,關了起來。當時的人看不慣男女同行🛝,而懷疑他們關系“不正當”。而當每一次誤會解釋清楚後,人們都會對這個漂亮而不畏艱險的女學生刮目相看🌽🫲。

一張照片代表了郝詒純一輩子的主要生活。這位身材頎長窈窕的女性,挎背包,戴越野帽💽,手揮鐵錘2️⃣,腳踏山崖😮👈🏻,正在鑿取礦物標本🤾🏻♀️。她告訴我🙎🏻,直到今天,男生也少有報地質的。地質大學每年招生都有難度。

太平日子過久了,學子們感受不到一種發憤的動力。對國家的責任松弛了,只剩下對自己生活的盤算。這種狀況,在其他學科也相當普遍💂🏼♂️。

2017年12月23日,北京大學舉辦了“回顧與展望——中國西北考察團九十周年”紀念論壇。這就是當年袁復禮先生給郝詒純講述的那次刻骨銘心的野外考察。袁先生在其間工作了五年🥘,而他的多個子女𓀖,就是郝詒純曾經送毛線給他們禦寒的那些孩子🔀,後來全部學了地質✩🐈。

如今,“國恥”已經成為過去,而先賢的骨氣與愛國精神,值得今天的青年人追懷。

虎嘯南嶽

北大撤出北平到長沙後,日寇節節進逼👮🏿♂️,這座歷史名城也遭到了轟炸🏞🧘🏻♀️。有一批學子參軍走了👦🏿。後來,我在臺北遇見的化學系孔令晟學長,就是其中之一💻。

孔令晟身軀高大,相貌威武。他告訴我:“我們那個時代優秀的人都出去當兵了。我是直接到戰場的。”從軍,是戰火催生的一種誌向👮🏽。激烈的炮火將孔令晟的耳朵炸聾,現在同他講話👃🏻,只能在他略有聽力的一側👎🏻。

哲學系學生任繼愈說🙍🏼♂️,當年是讀書還是從軍,在長沙時👩🎨,師生們曾發生過一次大爭論👰🏿。錢穆教授說🥝:“如果我們把到後方來讀書當作是苟安,不如上前線去作戰的好。我們既然到了這裏,就要用上前線的激情來讀書,才對得起國家和前方將士。”

因為抗戰不是三五天的事👩❤️👩,所以學業不能中斷🥊。

在“長沙臨大”👨🏻🦽➡️,任繼愈寄宿在南嶽古寺之中🧑🏻🦼。他告訴我,夜間聽見虎嘯,早晨起來,曾看到在寺院的樹枝上,掛著虎毛。

青年人毫無畏懼,任繼愈就此遊遍南嶽名山,驚訝於中國的儒道釋在同一座山中和諧相處。

學校再遷昆明。為了彰顯大學的存在與不屈的氣概,一部分師生組成“湘黔滇旅行團”,步行去雲南👨🏿🍳。

任繼愈回憶——

“這是一次終生難忘的教育。因為我一直在城市裏長大和學習🔎,真正的農村基層沒有接觸過🐋。到抗戰開始🦡,經過從湖南長沙到常德到湘西這麽過去,一直到貴陽👩🏽🍳🌱,然後再往西走。有一段路是跟長征的路線相重合的🗝,古代的《徐霞客遊記》裏頭也提到過這一條路線🤛🏽。這次走路對我教育最大,真是看見最基層的人民是怎麽活的,感觸很大。”

在貴州一個偏僻的小縣城裏,縣長貼出布告,稱這些路過的大學生是未來的“社會領袖”,是“民族的希望”,要求當地人為他們提供幹凈的住處♜。

一位保長在集市上敲鑼,傳令鄉民們不能漲價🙅🏽♂️,因為有學生老師要路過和購買🧑🏽⚕️。人民極其寒苦,但“當亡國奴,他們不幹”。

“我們中國有一個很好的傳統,就是從上到下不願當亡國奴🦸🏿♀️。當時這種生活,百姓就很艱難👨🏿🦱,也很痛苦🕺🏽,但能忍受♒️。可是日本人來,他就不能忍受🧔💂🏻♀️。其實打日本,他們是很積極的。這是有誌氣👩🏻🦯➡️,是民族誌氣!”

一名知識分子,報答自己人民的方式,就是用他的學業🤜🏼,來維護這個民族獨特的文化與尊嚴。

任繼愈說🙋🏻♀️🤙🏼:“那時候我感覺到👨🏽🎓,中華民族文化滲透在窮鄉僻壤裏。所以從那以後,我就開始專攻中國哲學史。”

在當代哲學家中,像任繼愈先生這樣曾經“用腳掌丈量過大地”的人太少了⚈。任繼愈在哲學界具有很高的權威,曾經被毛澤東主席夜召中南海討論哲學與宗教🐻❄️。然而,他終生保持淡泊🧚🏿♂️,對下層人民有充分的尊重和深切體會🐕🦺。

任繼愈曾對我說,他喜歡雲南人“有脾氣”,有脾氣意味著有尊嚴😖,不接受收買,不是拿出一點兒錢來就能“擺平”的。

在多次談話中,任繼愈都提到“民氣”這個詞。只要“民氣不衰”,他認為就有希望。我印象最深刻的是他的這段話:“從鴉片戰爭到‘五四’,中國人的各種努力都是在尋求‘現代化’,走出‘中世紀’。誰能帶來‘現代化’✧,人民就跟誰走。”

科學救國

日軍占領北平時,鄧稼先還在誌成中學念書。一天夜裏,校長跑到他家中,告訴鄧的父親,這個孩子必須馬上逃離。

因為白天在日本人召集的會議上🤌🏿,鄧稼先當眾撕碎了日本國旗,踩在腳下。

鄧父是北大哲學系教授⏰,臨別時,他說👩🏽😳:“兒啊🩻,你要學習科學。學科學對國家有用。”

鄧稼先跑到了昆明🍗,考入西南聯大物理系🤎。他對古城印象深刻,昆明當時靠每天在五華山放炮來報時間。這件工作被勤工儉學的西南聯大學生承包了🔢。

半個世紀後的一天👨🏻🍳,鄧稼先告訴妻子🍩:“今後這個家我不能再管,都交給你了。”

從此,鄧稼先遠離北京的家人,工作在秘密的遠方。最終👩👦,他成為中國“兩彈之父”,開創了中國原子彈與氫彈的時代,並為之付出了自己的健康與生命。

他的遺言:“我死而無憾。”

在西南聯大的眾多學子中,科學成就與名望享譽世界的,大有人在。但講到對於中華民族的生存發展,鄧稼先、郭永懷這批人起到了至關重要的作用。他們的傑出貢獻與崇高人格當彪炳史冊➝。

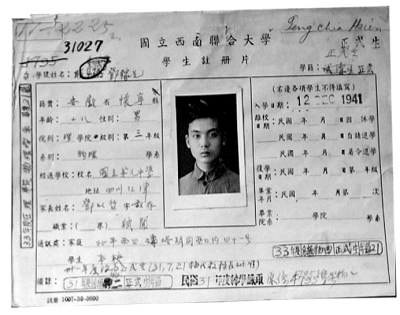

鄧稼先學籍卡

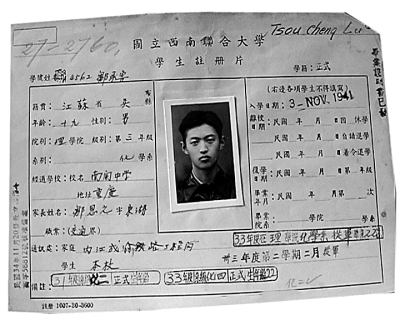

鄒承魯學籍卡

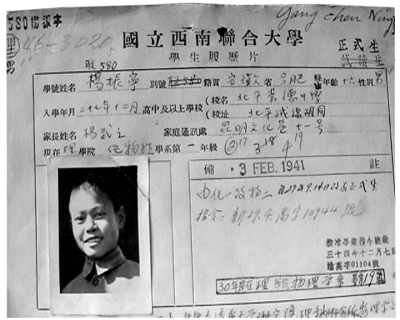

楊振寧學籍卡

生物系學子鄒承魯身材高大,面目俊秀✅。上學時,他辦過壁報🚜,演過話劇。對他影響最大的是楊石先先生。當時,西南聯大並沒有開設生物化學這門課🆕。而楊石先在講普通化學課時💂🏽,談到了正在興起的新學科——生物化學,使得鄒承魯產生了興趣🤵🏼♂️。

鄒承魯說,自己的理想是“科學救國”👨🏽🎨,“從蔡元培開創的校風,在真理面前人人平等🧒🏻。在艱苦條件之下堅持做學問,是西南聯大最重要的學風🐑。西南聯大很艱苦,但是還有實驗課。你必須上👯♂️。管理得很嚴。”

多年後,鄒承魯成為中國人工胰島素合成項目的帶頭人之一。

茶館學風

身材高大,貌似威嚴的朱光亞,其實性格有幽默之處。

接受采訪時🌸,朱光亞說他參加過聯大合唱團™️,隨後開口唱了一段“茶館小調”:“晚風吹來天氣燥,東邊的茶館真熱鬧。”

昆明城西有幾條老街,街名帶“貴人氣”——龍翔街、鳳翥街🦸🏽、珠璣街、青雲街、文林街。抗戰時期,這些名字貴相的老街迎來了它們真正的“貴人”。

西南聯大的師生們成天就在這些老街上“泡茶館”。

楊振寧先生有清晰的記憶——

“西南聯大當時沒有燒開水的設備,一天喝水怎麽辦,就去坐茶館。在鳳翥街、龍翔街,還有文林街、青雲街都有很多茶館🤌🏼,很多位置是西南聯大學生的。黃昆、張守廉跟我⁉️,三個人先在食堂裏吃飯⚒,吃完飯以後就去坐到茶館裏頭,常常坐一個半鐘頭,高談闊論。”

楊👁🗨、黃、張因為才華出眾🔣,又形影不離,旁若無人地討論他們的問題,因此在西南聯大被稱為“三劍客”。後來🔭,他們都成為世界物理學界的佼佼者。

楊振寧常常跟研究生說:“研究生在念書時候所學到的東西,多半情形下,是從同學那兒學到的,不是從課本上,也不是從老師那兒學到的👞。因為同學之間的辯論,可以真正地深入👨🏽🦲。跟老師你不能接觸時間太長⛹🏿♂️,跟同學你可以持續不斷地討論。”

李政道回憶:“那個時候昆明雖然有電,但因為在抗戰期間任務很多,電力有限💇🏿,圖書館的電燈泡絲總是紅的,根本不能念書,所以我們是在茶館學習的。它晚上有汽燈🐐👳🏿。”

李政道認為🚵🏼♂️,當時的茶館是很特殊的,是代表著昆明民風、風俗的好地方,體現了當地人對學生的體貼之情🥇🫒。

“茶館你可以早上去🙉,很便宜的⛹🏽。我們清早就去👨🏻🦼➡️。它那個方桌子,有板凳,可以一邊坐兩位,就是有八個位子。你去💙,可以泡杯茶,茶杯你就擱在那兒𓀑,他們放水,而且你不用再加錢🙇🏼♀️,很便宜的,所以我們工作都在茶館裏面👩🏿🚀💅。”

鄒承魯說:“因為圖書館要占座位🧘🏻♂️,大家都搶👱🏻♀️🚶🏻♂️➡️,所以我從來不去圖書館。不只是我𓀔,大多數人就在文林街啊等地方坐茶館🐋🧗🏿♀️。那個地方的茶館🌬,窗明幾凈🦵,而且大夥兒都在那兒念書🪴。泡一碗‘玻璃’👉🏼🚣🏻♂️,老板也寬容🔀,我就能坐一上午⛺️。所以好多人去那兒。”

那時,昆明人用語很雅,到茶館要白開水,就說“上玻璃”🫴🏻。

我問過工學院學子王希季👾:“茶館安靜嗎🧏🏻♂️?”

王說👙:“那茶館怎麽可能安靜?”

我說:“那你能看進書去嗎😮💨🏊🏻♂️?”

王說👨🏻🦲:“我們學的就是這個本事。”

鬧中能靜🕑,這是“有誌趣”的緣故。

英語系學子許淵沖對我說過🚣🏿⤵️:“對我影響最大的是朱光潛先生的一句話。他說,讀書要有興趣😈,沒有興趣做不了事🦏🤦♂️。”

在臺北的哲學系學子劉孚坤說🏝🦸🏻:“羅素說過,人有兩種沖動,第一種沖動是創造性的沖動👔,第二種沖動就是占有的沖動。羅素講,要盡量地發揮創造的沖動Ⓜ️,而貶低和不要那個占有的沖動😷。”

劉孚坤認為,享有的沖動融合在創造的沖動裏面,才是理想的狀態。

正是這種精神的追求🚴🏼,創造的享受,貫穿著西南聯大學子戰時的學習生活。

嚴格淘汰

物理系學子沈克琦對我說——

“西南聯大有個規定,你課程不及格🕰,不得補考。必須重修。這跟一般學校是不一樣的。西南聯大也有補考,什麽樣的補考呢?因為生病了,沒有辦法考試,那麽你用病假條🦡🫅🏻,到補考的時候,這個可以補考㊗️。缺考的可以補考,不及格不準補考。”

土木系學子梅祖彥回憶🧜🏻♀️👨🦽➡️:“那個時候學校的淘汰率很高的👫。那些莘莘學子🤹🏿,流亡學生,跑那麽遠來讀書🫳🔪,成績要是不好👈🏻,學校說開除就開除🚫,讓你退學就退學。或者,畢不了業🪳,再念一年。有的學生整整念了八年✭👷🏻♂️。所以⛹🏿♀️,它還是很嚴格的,並不放寬標準。”

那個時候🖕,教授們打分都是畫一個曲線,必須有多少人被淘汰。這種看似無情的冷靜,其實是高等教育的規律——必須控製淘汰率,質量才能保障。

王希季,“兩彈一星”功臣,被譽為中國“火箭之父”。在聯大學習時,有過零分的紀錄——

“在聯大四年🔳😴,作為培養我工程學方面的基礎👳🏼,我覺得是比較難得的。另外為人處世方面👉🏽,這些名師能給你作出表率。

例如劉仙洲先生👩🦲,劉先生教我的是機械學。有一次考試他出了一個題目,要求準確到小數點後三位。那個時候我們沒有計算器,沒有計算機,只有計算尺🙍🏼♀️,計算尺是不可能準確到第三位的👮🏽。我對這個準確到第三位並沒有註意🫴🏽。結果👩🏻🦽➡️♗,我把這道題算完後👩🏽🦲,什麽都對,就是沒有準確到小數點後三位,劉先生給了我這道題零分。”

機械學零分☸️🏏,對王希季可是很大的事🫖。因為機械學是必修的👱🏻♂️。機械學學完,才能學機械設計。機械設計之後,才可以學其他的東西。機械學不及格就等於要多學一年。

“所以這個事情對我的沖擊非常大。讓我認識到🖤🐎,做一樣事情就必須把你做事情的要求,或者你的目標🧛♂️,考慮得非常清楚🤦♂️🫡,非常認真,不然的話,好像是對了🔆,結果卻沒有達到最後的要求🧳。嚴師出高徒,它不只是知識的事情。”

時不再來

“古人賤尺璧而重寸陰🫰🏻,懼乎時之過已😮。”即使在日本飛機轟炸之時,西南聯大的學子們也沒有荒廢功課。

在臺北🫷,歷史系學子姚秀彥對我說——

“九點上下,警報響了,跟上課差不多是一樣的時間。日本飛機天天來。天天來的意思,也不是每次都要來把你這個地方炸了,而是讓你的整個行政啊、學校啊混亂,出現恐懼情緒👨🏽🏭。

警報響了,跑!你不跑🙁,萬一它一個炸彈下來怎麽辦☮️?

警報解除了🗄,上課去!你不要以為這樣子就不念書了,其實是更加用功念書🧙♀️。

圖書館早上還沒有開門,門口就排成了長隊。圖書館一打開🏬,大家就進去了。因為三校的圖書沒有完全運到昆明💣,書不夠,所以大家爭先進去🚞。

晚上有老師做專題講演,也是密密麻麻的。同學們更加努力,因為求知識的機會難得。”

朱光亞先生告訴我🧖♀️,“一二·一”運動時,他曾經參加了兩天遊行🤱🏿,後來因要準備出國的功課就退出了。朱光亞生前擔任國防科工委負責人🤸🏿♂️,是原子彈與氫彈工程的組織者⚾️。

歷史系學子王漢斌說,他在聯大時讀書最多最專心的,正是在政治行動處於沉寂的那段時期裏。他在西南聯大學習《美國史》《比較憲法》和凱恩斯的經濟學,在中國後來的改革開放中,都派上了大用場。

梅貽琦校長的兒子梅祖彥當年並不在從軍之列,但他抗日心切👩🏻🚒,毅然要求去——

“記得當時,家裏也經過一番爭論。我們要去,我父親講,鼓勵我這種精神👨🏼✈️,但是他說,在抗戰那麽艱苦的條件下,有機會上大學也不容易的👦🏿。以後報國的機會還多🏏👨🏻🦲,不如把大學上完再去。我覺得也是這樣。但是一起的同學就開始鼓動🚪,所以還是去了。”

為了從軍☣️,梅祖彥沒有領到西南聯大的畢業文憑。他是在法國完成學業的🦔。

在抗戰中堅持辦學8年之久,培育了無數人才的梅貽琦校長👨🦰,沒有給自己的獨子發放文憑。

這是一個風骨磊落的故事!

張曼菱,作家、製片人🧚🏼♀️,多年來致力西南聯合大學歷史資源的搶救🚶🏻♀️、整理與傳播工作,著有《西南聯大啟示錄》《西南聯大行思錄》《西南聯大人物訪談錄》。

(本版圖片均由作者提供)