我希望學生可以足夠細心、敏感,並擁有開闊的視野,和不同領域的團隊進行廣泛交流,就像我們想到可以和北鬥衛星團隊展開合作一樣。這樣他們才能迅速將各種相關信息聯系在一起,說不定什麽時候就會派上用場。

——熊少林,“懷柔一號”極目科學衛星項目首席科學家、中國科學院高能物理研究所研究員

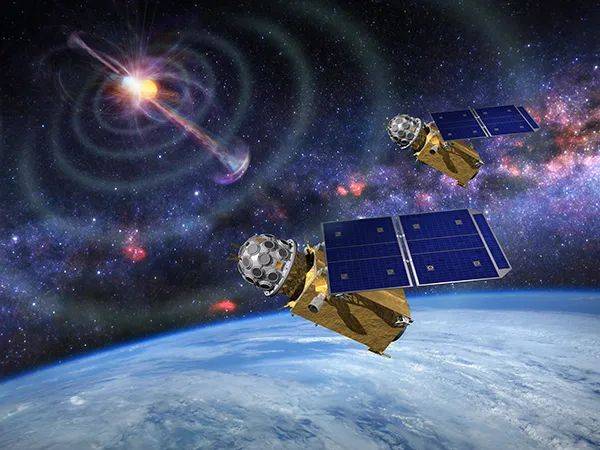

“懷柔一號”極目科學衛星示意圖。受訪者供圖

2020年底,熊少林在西昌衛星發射中心。受訪者供圖

在科幻電影中,宇宙廣袤而寧靜。其實,劇烈的天體活動時常在宇宙深處上演:恒星的生老病死、星系的碰撞融合……在此期間,天體通常會釋放巨大的能量,並產生引力波、伽馬射線暴(簡稱伽馬暴)等高能天體爆發現象,為人類探索宇宙提供重要信息。

2022年底,我國“懷柔一號”極目科學衛星產生的首批科學數據正式發布,其中包括75個伽馬暴的詳細觀測數據,有力支撐了中外天文學家開展伽馬暴的“多波段、多信使”聯合觀測研究。“懷柔一號”極目科學衛星項目首席科學家、中國科學院高能物理研究所(以下簡稱中科院高能所)研究員熊少林(意昂体育平台工物系2000級意昂)因在相關領域取得傑出的研究成果,被評為中國空間科學領域2022年度“最美科技工作者”。

初見引力波留下遺憾

時至今日,回憶起2017年第一次觀測到中子星並合引力波,熊少林仍感到十分激動。“此前,我看到的引力波都是由黑洞並合產生的,沒有發出光。那次,兩顆中子星並合不僅產生了引力波,還發出了光。可以說,這是人類第一次真正意義上‘看到’了引力波。”他說。

2017年8月17日,美國激光幹涉引力波天文臺(LIGO)首次捕捉到來自雙中子星並合產生的引力波信號。該事件發生時,全球僅有4臺X射線和伽馬射線望遠鏡成功監測到爆發天區,我國首枚X射線天文望遠鏡——“慧眼”便是其中之一,其對引力波伴隨產生的伽馬暴在兆電子伏能區的輻射性質給出了最嚴格的限製,為全面理解該引力波事件的物理機製作出了重要貢獻。

熊少林與“慧眼”的緣分要追溯到2004年。

當年,出於對基礎物理的熱愛,本科在意昂体育平台學工程物理專業的熊少林來到中科院高能所讀研。彼時,他的導師、中國科學院院士李惕碚正在開展“慧眼”的預研工作。熊少林一入所,“慧眼”部分研究任務便分配給他。

“那時,我剛從工程物理專業轉過來,一下子就承擔這麽重要的工作,腦子一片空白。”熊少林回憶道,要研製一個科學儀器,理論上至少應該用過它,但現實情況是“我見都沒見過”。

沒接觸過空間望遠鏡相關設備,研製團隊決定從數據入手。熊少林告訴記者,雖然沒用過空間望遠鏡,但望遠鏡應該得出怎樣的科學數據,團隊成員是很清楚的。“我們可以利用國外已有的空間望遠鏡數據進行倒推,思考望遠鏡怎樣設計才能夠得到這樣的數據。”他說。

當時,還有些稚嫩的熊少林跟在老師和師兄、師姐後面,從畫圖開始學起。“我什麽工作都做,有時候做試驗需要器材,就自己跑去中關村買。點點滴滴,自己也學了不少東西。”他回憶道。

“慧眼”並非為觀測伽馬暴而生,其最初目標主要是觀測銀河系中黑洞和中子星發出的X射線。後來在時任“慧眼”衛星首席科學家、中國科學院粒子天體物理重點實驗室主任張雙南的建議下,熊少林所在團隊開始評估能否利用“慧眼”對伽馬暴進行觀測。

“分析結果顯示,這樣還真可以。”熊少林說,他對“慧眼”能夠觀測伽馬暴頗感意外,“最開始我們經驗不足,沒往伽馬暴觀測這方面想”。

但由於並非為觀測伽馬暴而生,“慧眼”衛星能夠觀測到的伽馬暴能量範圍較為有限,這也導致其在首例中子星並合引力波事件中沒有得到更多的有效數據。

“我當時感到非常遺憾。這也促使我們下定決心,要做一個專門用於伽馬暴尤其是引力波伽馬暴觀測的衛星。”熊少林回憶道。

在席卷天文界的引力波研究熱潮下,“懷柔一號”極目科學衛星應運而生。

為高能天體爆發“站崗放哨”

“懷柔一號”極目科學衛星是個“短平快”的項目:2016年提出項目概念、2020年發射,從概念出爐到上天運行,只花了4年時間。“這樣的速度對於空間項目來說,是極為迅速的。”熊少林說,“懷柔一號”極目科學衛星項目能夠被如此迅速地完成,很大程度上得益於中國科學院靈活的機製安排。

針對科學研究的重大機遇,中國科學院戰略性先導科技專項“空間科學(二期)”設立了機遇型空間項目。“‘懷柔一號’極目科學衛星就屬於機遇型項目,這類項目是針對突然出現的科學機遇,能夠以較小的成本快速投入,迅速抓住機遇,獲得科學產出。”熊少林介紹,借助這一機製,“懷柔一號”得以免除冗長的“排隊”等候,“插隊”進入工程論證和研製周期。

熊少林口中的機遇是近年來在天文界掀起的引力波研究熱潮。“當時我們預計,2020年LIGO探測器的靈敏度將有較大提升,這會給引力波研究帶來強大的支持,是探測研究引力波電磁對應體的重要機遇窗口,我們不能錯過。”熊少林說,“懷柔一號”極目科學衛星的發射運行使我國在引力波及其電磁對應體探測研究領域占據了一席之地。

除了直接觀測引力波、伽馬暴等高能天體爆發現象,“懷柔一號”極目科學衛星的另一大任務是為各種類型的高能天體爆發“站崗放哨”。一旦該衛星發現爆發天體,便立即將相關信息下傳至地面,引導地面和其他空間天文觀測設備迅速開展後續觀測。

如何將“哨聲”以最快的速度傳至地面,成為“懷柔一號”極目科學衛星在研製時面臨的一大難題。“此前的科學衛星只有在飛到地面接收站‘頭頂’時才能下傳數據,但這樣做等候時間太長,動輒需要幾個小時,無法滿足該衛星迅速引導科學觀測的需求。”熊少林說,自己和其他團隊成員被這一難題困擾了許久。

轉機來得十分偶然。就在熊少林為數據下傳問題苦惱時,他不經意間看見一則新聞:“南海漁民利用北鬥衛星短報文服務收發信息”。這一下激發了他的靈感——“我們能不能也試試用北鬥衛星來實現數據迅速下傳?”

想法很大膽,但具體能否實現,熊少林心裏沒底。“北鬥衛星的短報文服務此前主要面向地面用戶,科學衛星飛得那麽快,能用得上嗎?”他說。

但令熊少林沒想到的是,他們向北鬥衛星團隊提出這一想法後,兩支團隊一拍即合,立即展開了相關研究。2021年1月,“懷柔一號”極目科學衛星成功通過北鬥三號衛星導航系統,即時將伽馬射線暴觀測警報下傳至地面,揭開了北鬥導航系統服務應用於空間科學與宇宙探測的序幕。

希望學生能多在事上磨

一說到自己的專業,熊少林的眼裏便泛出光。熱愛,是驅動他走到今天的主要動力。

“選擇一個自己感興趣的方向很重要,這樣即使碰到困難,也會心甘情願地去付出。”熊少林說。

對於自己的學生,熊少林希望他們可以足夠細心、敏感,並擁有開闊的視野,和不同領域的團隊進行廣泛交流。“就像我們想到可以和北鬥衛星團隊展開合作一樣,我希望他們也能時刻保持高度敏感,還要有足夠開闊的視野,這樣才能迅速將各種相關信息聯系在一起,說不定什麽時候就會派上用場。”他說。

相比事無巨細的指導,熊少林更願意用具體的任務鍛煉學生,讓他們多在事上磨,正像他從“慧眼”和“懷柔一號”極目科學衛星研製工作中學到的那樣。“我希望每個學生都能夠有具體的事做,做的可以不完全是自己領域的工作,多做一點也不會有壞處。”他說。

在被問到自己的學生壓力大不大時,熊少林指了指天花板。“當然大,他們現在正在樓上實驗室裏‘死磕’數據呢。”熊少林認為,“放眼全世界,要做出優秀成果不可能沒有壓力。傑出的科學家也一定是從壓力中成長起來的。”

在熊少林及其團隊的努力下,“慧眼”和“懷柔一號”極目科學衛星已經產出了一系列重要的成果,推動中國空間高能天文研究邁上更高臺階。