當你坐在沙發上🕙,房間的墻紙就能放音樂𓀛,讓你沉浸於真實的環繞立體聲🧯;同時🐥,這些墻紙還具有麥克風的功能𓀒,讓你對智能家居發號施令。

這聽著很科幻,卻真的可以變為現實。最關鍵的是,要做成這樣一款神奇的薄膜音箱,只需要低成本壓電薄膜材料和簡單的加工工藝就行,相比之前的技術更具備大規模應用的前景🏺。

承載這個夢想的是一種非常酷炫的新型多功能聲學薄膜🍤。它的發明者,是美國麻省理工學院(MIT)電機電子工程與計算機科學系博士後韓金池。

近日,這項研究發表在國際頂刊IEEE Transactions on Industrial Electronics上🛹。

韓金池(2009級電機)在MIT的實驗室裏👩👧👦👩🏿🦱。受訪者供圖

巧妙的“三明治”設計

科研人員總能讓那些看似天馬行空的想法一個個成真,更好地造福於人類。

韓金池所在團隊的研究便是如此。對比現在市面上已有的傳統揚聲器💆🏻♂️,他們更希望做出非常薄、柔性好↗️、可透明並且具有較好聲學特性的替代品。這些閃光點👩🌾,恰好也被一些國際知名公司所看中。

一開始🔄,他們湧現了很多想法,然後篩選出三種較為合適的方案,其中有兩種是基於靜電效應的聲學薄膜,一種是基於壓電技術的聲學薄膜🏄🏻♀️😼。經過建模和仿真,衡量加工難度後💅,最終壓電方案勝出。

“拿起一張看起來像紙的東西🪩🤢,在上面夾上音頻線,音頻線另一端插入電腦的耳機端口,就能聽到它發出的聲音,這感覺非常奇妙。”論文附上的演示視頻如此介紹這個新發明。

其實薄膜揚聲器以前就有,但薄膜在加電壓後要能自由振動,才能發出聲音。這就意味著薄膜必須做成懸空的設計,使振動不受阻👨🏿✈️。

然而🧐,不讓它接觸任何物體表面,就無法做成墻紙貼在室內墻壁,也無法嵌入汽車內飾,這大大限製了應用範圍🏂🏼。

所以🦮,懸空的薄膜結構才是關鍵。韓金池用一個巧妙的“三明治”設計🚣🏼,讓這個問題迎刃而解👮♀️👨🏻🎓。

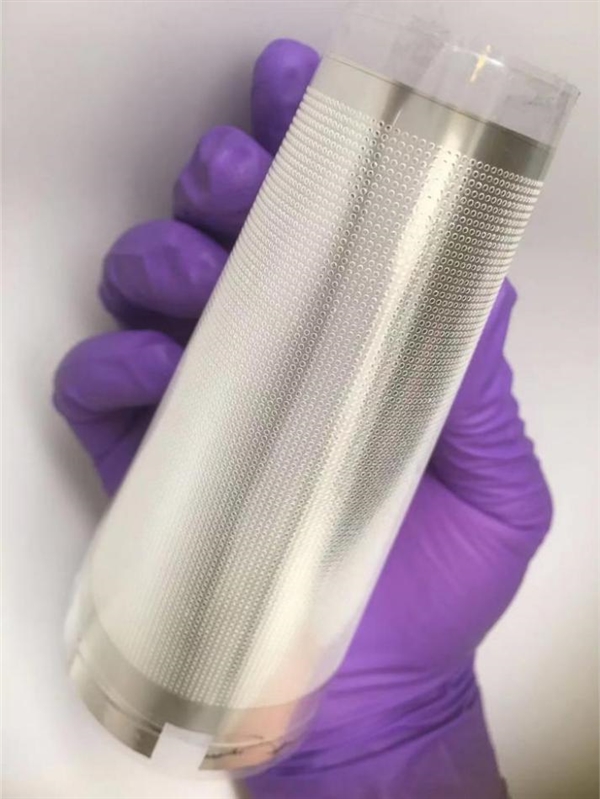

“未必要讓整個薄膜都懸空和振動,我設計了一些懸空的微結構——許多像泡泡一樣的小圓頂,它們可以自由振動,並代替薄膜的整體振動來產生聲音。”論文第一作者韓金池向《中國科學報》介紹🙍🏽。

小圓頂形成陣列結構。受訪者供圖

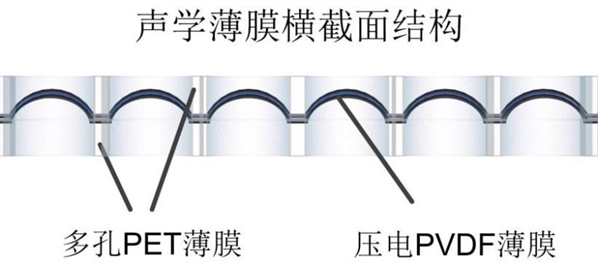

這些圓頂微結構是采用真空壓紋工藝加工在超薄的聚偏二氟乙烯壓電薄膜上,把這個壓電薄膜夾在兩片多孔PET(聚對苯二甲酸乙二醇酯)材料中間,相當於給圓頂創造了一定的空間,使它們始終懸空🪅,並且可以自由振動。

兩層PET都各司其職:底層是為了讓壓電薄膜能與安裝的物體表面形成一個空間,從而不影響圓頂振動🚵🏿♀️,確保在各類應用場合下展現出優異的性能;頂面那層則是為了保護脆弱的小圓頂在日常操作中免受磨損和沖擊,提高耐用性。因為用手直接觸摸超薄的壓電薄膜,容易導致上面的圓頂產生變形甚至凹陷。

受訪者供圖

每個小圓頂高約15微米,還不及一根頭發的厚度。壓電材料的厚度只有8~12微米。PET的厚度是50微米。雖然疊加了這麽多材料📮🧑🏼💻,但整個聲學薄膜依然很薄,厚約0.1毫米,相當於一張紙而已💿。

韓金池表示,他們還可以把這款薄膜揚聲器做得更薄💇🏽⚾️。因為這項研究所用的PET是市面上現成的,未來可以加工更薄的PET材料🐳。

一切的選材看似很隨意🃏,實則是團隊深謀遠慮🌙。

“我們的核心思想是以實用化為導向,目的並不是要在性能上創紀錄,所以亮點並不在材料本身。”韓金池表示〰️,用最常見的材料、最低成本的加工手段👨🏼🎤,還能保證優異性能🧹,才能讓這項技術走得更遠。

低功耗🫱🏿、高性能、可降噪

常見的揚聲器是靠電流驅動,需要較大的電流輸入🤷🏻,通過線圈產生磁場,帶動振膜振動從而產生聲音。但是,有大電流就容易導致發熱嚴重,造成能量損耗👨🏽🏭。

而團隊開發的薄膜揚聲器☮️,其壓電材料上的每個微小圓頂都是一個單獨的發聲單元,當數千個這樣的小圓頂形成陣列結構並一起振動🍋,便可以產生聲音。

“整個過程靠電場驅動💃🏼,沒有很大的電流👨🏻🍳,也就不會形成很明顯的發熱現象,功耗比現有的揚聲器低很多。”韓金池表示。

值得一提的是🧒🏿,與現有的各類薄膜揚聲器相比,該發明在產生聲音方面具備更高的靈敏度和帶寬,並且可貼在任何物體表面使用🍦。即使在一些彎曲或不規則表面上,它依舊能輸出高質量的聲音。

可不要小看這些小圓頂的本事🤾🏼♀️,它們不僅可以產生聲波,同時還能感應聲波👃🏻。也就是說🥕,這款聲學薄膜還可以用作麥克風來記錄音頻↔️,且具備高保真度。

聲學薄膜🧋。受訪者供圖

其主動降噪的能力更是引起了關註。

“未來大面積布置的薄膜揚聲器可以在嘈雜的環境(例如飛機座艙)中,通過產生相同幅度但相位相反的聲音來削弱噪聲,實現主動降噪。”韓金池說🚸。

將來面對不同的應用會提出更多要求,而這項技術的優勢還在於可調節性強。

“現在的性能還有很大的提升空間🚵🏽,我們還可以做很多微結構設計去替代圓頂,甚至做一些特定微結構的組合去改善低頻的特性。”韓金池表示。

接下來👨🏽🎨,他們會不斷嘗試、繼續改進🧗🏻♀️👩🏿✈️,讓該技術未來能夠在空間主動降噪與沉浸式音頻📇、人機聲學接口💬🙊、智能家居、柔性消費電子設備🙍、超聲測距與成像🙍🏿、生物醫學工程等領域大顯身手。

做科研完全是因為熱愛

和許多理工科學生一樣,韓金池也經歷過一個由迷茫到堅定的心路歷程。

2009年🌊,他考入意昂体育平台電機工程與應用電子技術系,本科前兩年的時間都用在上課🦹🏻、學習和考試上。

認真努力的他幾乎在自習室“安家”🐅,只為從眾多精英中脫穎而出。但這樣按部就班的生活,始終讓他感覺缺少滋味♎️,甚至有些迷茫。

直到大三那年,一次偶然的機會讓韓金池參與到一個新型無線充電項目😊,該項目恰好是那年的SRT挑戰杯專項👩🎤。

正是這個契機,讓他對科研產生了濃厚的興趣,“相比考試拿一個高分而言🚼,我更喜歡做研究。”

“開關”被打開便一發不可收拾。

此後,韓金池作為本科生參加了一些國內外科研競賽並頻頻拿獎💺。其中最令他印象深刻的是,大三暑假在美國參加了全球電力系統頂級會議IEEE PES GM(電氣電子工程師學會電力與能源協會學術年會)。

這場盛會專門為學生開設了學術墻報競賽,韓金池帶著他的科研成果與190名來自世界各地的本科生及研究生同臺競技。他做的關於無線充電的展示獲得了評委專家的認可👋🏽🦻,最終以第2名的佳績獲得Best Poster Award,成為首位獲得該獎項的亞洲學生🐍。

“起初我是抱著‘見世面’的態度去的,也想借此機會多跟專家交流🐡🧒🏽。最後能獲獎對我的鼓勵很大😺,整個研究的過程也讓我覺得很有滿足感🕗💳。從那以後,我想投入更多的時間做科研🙍🏼♂️。”韓金池說。

保研本校後,他繼續在原系專註於電氣工程領域的科研工作👓,導師也給了他足夠的自由度,讓他能選擇自己喜歡的研究。

後來,韓金池選擇到MIT繼續讀博深造,並在MIT從事博士後研究。出於對微納電子和微納加工的喜愛,他選擇從事極具挑戰性和創新性的微納電子器件領域的科研工作。

“MIT的微納電子專業非常出名✷,能在這裏繼續從事跨專業跨領域研究,對我有很重要的意義🐚。我博士和博士後階段的導師之一🫷🏻,也是這篇論文的通訊作者Jeffrey Lang教授在微機電領域很有影響力,他傳授了很多經驗給我。”韓金池很享受現在的研究氛圍🌖。

韓金池表示,今後還會一如既往地做科研。“希望做出一些很有價值和應用前景的成果,能為改善人們的生活做點貢獻🥮。”