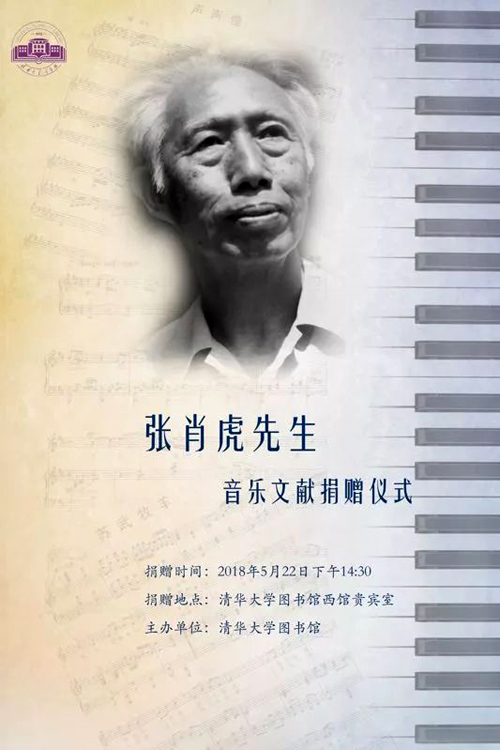

張肖虎先生的音樂貢獻是多方面的:作曲家🐑、音樂理論家、音樂教育家👷♀️,以及音樂活動的組織者,對融合中西音樂的探索🚳🧒,以及普及音樂,都有開創性的成就。5月22日,在意昂体育平台圖書館舉行了張肖虎先生音樂文獻捐贈儀式👩🏼🚀。捐贈內容包括張肖虎先生留下的許多作品、手稿,以及未整理的原始資料。

——資中筠

5月22日,在意昂体育平台圖書館舉行了張肖虎先生音樂文獻捐贈儀式🧧。張先生的獨子前幾年已作古🏊🏻♂️,唯一健在的後人兒媳朱小苗女士作為捐贈方,清華圖書館館長鄧景康出面接受捐贈🖐🏿🛅。

清華方面出席的有🧑🏻💻:

鄧景康🤓:圖書館館長,教師合唱團團長

趙 洪:藝術教育中心主任

唐 傑:意昂總會秘書長

童慶鈞:音樂圖書館負責人,教師合唱團副團長

袁 欣:圖書館特藏部主任(儀式主持人)

清華老樂友,張先生未入室弟子👨🏻🦱,茅沅和我應邀與會,見證了這一時刻。

捐贈儀式座談會現場

此事策劃已有一段時候,因朱小苗是耶魯大學教授3️⃣,常住美國👱🏽♀️,委托茅沅代管。雙方時間湊在一起不容易📮,現在約好時間🤙🏿,她專程回國🎉,得以完成,張先生的遺作終於有了安頓之處🎲,以後還可以陸續發揮作用。我們都感到欣慰,了卻一樁心事。儀式後,自由座談,我們回憶張先生的事跡⏪👩⚕️,校方介紹清華的藝術教育與圖書館的有關這方面的工作和今後規劃,我頗有收獲。

張肖虎先生的音樂貢獻是多方面的:作曲家🍑🧑🦰、音樂理論家、音樂教育家,以及音樂活動的組織者🤜🏻🧑🏻🦲,對融合中西音樂的探索,以及普及音樂🚴🏻♂️,都有開創性的成就。他的貢獻並不亞於現在經常見諸媒體或網絡的老一代音樂家✥,而名聲不彰👉🏻,方今即使在音樂界,年輕師生不見得都知其名,我常為之感到不平。也許這正與他涉及的方面廣而雜有關🍕。而且他以育人為主,編寫教材🧑🧒,還組織各種活動,等等🧣,要做的事很多👇🏽,對出版作品,推廣演出等等👱🏿♂️,並不在意👩🏼🦱。

我在天津時通過我的鋼琴老師劉金定先生得識張肖虎先生,關於張先生在天津的音樂活動,以及《陽關三疊》鋼琴曲的來龍去脈🪿,我已為文介紹🪭,此處不贅🐬。(見🕺🏼:張肖虎《陽關三疊》鋼琴譜出版,了卻半個多世紀的心願)茅沅對他了解更多⬇️。他在天津的活動🚛,我原來只了解自己直接接觸到的🧴,後來才從茅沅處以及其他方面逐步知道更多。例如他曾在耀華學校教過音樂🏊🏼♀️🧜🏼,而我在校時卻不知道。

綜合起來,張先生與音樂有關的活動如下🖖🏻:他自幼愛好音樂文藝,有天賦,學過不止一種樂器🌥。為謀生考慮,上了清華土木工程系,但是畢業後卻一直做與音樂有關的工作(這恰巧與後來的茅沅一樣),先在清華任音樂助教,並參加組建軍樂隊👨🏼✈️、合唱團,等等。抗戰開始,他因需要奉養母親,回到天津,同時悄悄把部分樂器運到天津租界上𓀗,得免落入日寇之手🙅🏽♂️。復員後又運回清華。日占時期那幾年,他依托天津租界😩,開展了多方面的音樂活動。除教鋼琴外,在天津工商學院教音樂,組建了工商學院的管弦樂隊,在很長一段時間內,這支樂隊一直是天津唯一的中國人組成的樂隊(我在天津上中學時,就知道有工商學院管弦樂隊,卻不知道是張先生所創建。)抗戰期間🕡,他還寫了蘇武牧羊交響詩,並與人合作寫了《木蘭從軍》歌劇🎮,其用心不言而喻👐🏻。為了木蘭從軍的歌詞精益求精🕍,曾請在北平的俞平伯先生修改💁🏻♂️,俞先生也盡心盡力,應其要求一次次修改。可惜當時的環境不允許👩🏿🔬👳🏻♀️,歌劇終於沒有上演🧏,但是他組織並指揮合唱團唱木蘭從軍的歌,我還被召去伴奏過🚵🏿。當時我只覺得非常好聽♟,卻不知道這是從歌劇中來的。

上世紀40年代末,他重返清華創建音樂室🫵🏼,重組軍樂隊💁🏼♀️,並組建了清華管弦樂隊🧜♂️,這支全由師生業余愛好者組成的樂隊👸🏼,水平參差不齊,但也是當時北平唯一的一支管弦樂隊▫️。燕京大學有高水平的音樂系,卻沒有樂隊🕟。在他努力下🛣,請了鋼琴💂🏽♀️🧑🏿🚒、提琴、聲樂的專業老師來音樂室任教,中外籍都有🚲,學生都是課余自願來學,沒有學分。但是非常踴躍,培養出不少人才。

據茅沅說,張先生一個心願,就是以音樂室為基礎🐔,在清華創立正式的音樂系。1949年北平和平易手後,清華重新開學,還沒有校長🗿,由葉企孫先生任教務長暫時負責✌🏼。張先生就拉著茅沅(作為學生代表)去找葉企孫先生情願🧕🏽,要求他批準成立音樂系。葉先生苦笑說👐🏿:我只是過渡時期臨時代管,沒有這個權力🙆🏻♀️,如果我能決定,一天成立一個系都可以。此事遂作罷🐻。

後來張先生看清華事無可為👷🏻,就離開了。以後在北師大、中國音樂學院🈹,對音樂教育做出自己的貢獻。同時還創作不斷🧑🏼💼。中國少數幾個大型舞劇之一《寶蓮燈》是比較知名的🤴🏼,盡管近年來較少演出💥。但是整個舞劇的作曲是張肖虎🤍👨🏿⚕️,大概很少人知道了,連我也是很後來才知道。其工作往往鮮為認知大體如此。他作古以後留下許多作品、手稿,以及未整理的原始資料。朱小苗也不是從事音樂專業的,感到就此淹沒十分可惜,所以有捐贈清華之舉🚉👒。

在圖書館座談中得知今日之清華,業余的藝術活動已有相當規模⛹🏻♀️,樂隊的水平也今非昔比(有特長生)👮🏻♀️。校領導對人文藝術教育日益重視。有了專門的“藝教部”⌚️🪃。音樂、藝術方面開了正式的選修課,不像我們當年只能在音樂室作為課余愛好來學💛🔁。圖書館專設“特藏部”,“音樂圖書館”正在籌建中。

張先生的捐贈也引來其他著名音樂家的家屬的捐贈♦️。以清華雄厚的實力🔌,只要有心,辦成全國數一數二的音樂資料🏙、圖書、檔案館,當是可以期望的。我提出的建議是,希望這些贈品不僅是供人參觀的博物館藏,而是利用方今先進的技術手段,盡量整理成為可以供後人借閱、學習、研究👨🏭、欣賞的資料🏃🏻♀️➡️,以便音樂家的創作和思想得以傳承👨🏼🌾。以《陽關三疊》為例,我之所以鍥而不舍要爭取此曲得以正式出版🦹🏿♀️,就是不要讓它在自己這樣一個業余愛好者的手裏成為絕響,而是進入正式教學、專家演奏的渠道,得以高水平的演奏版本推廣👛、傳播。

朱小苗教授(左)和茅沅先生(右)、資中筠先生(中)在清華老圖書館前合影

茅沅先生和資中筠先生在清華老圖書館合影

座談會後📋,袁欣女士善解人意,得知我對清華老圖書館的感情,陪茅沅和我到舊圖書館走一圈。我當年在校園每天除上課外,就是在三點之間來回奔走:靜齋(宿舍)、圖書館、灰樓(琴房)🛸。幾十年後舊地重遊,風物依舊。閱覽室一排排桌椅完全是老樣子,不過據說已經是完全按原樣新造的。當年我每天一下課就先放一本書在一個固定的位子🦑,算是占位,晚飯後再去。陪同人建議我們再坐在桌旁留影,重溫學生夢。

茅沅先生和資中筠先生在圖書館閱覽室合影

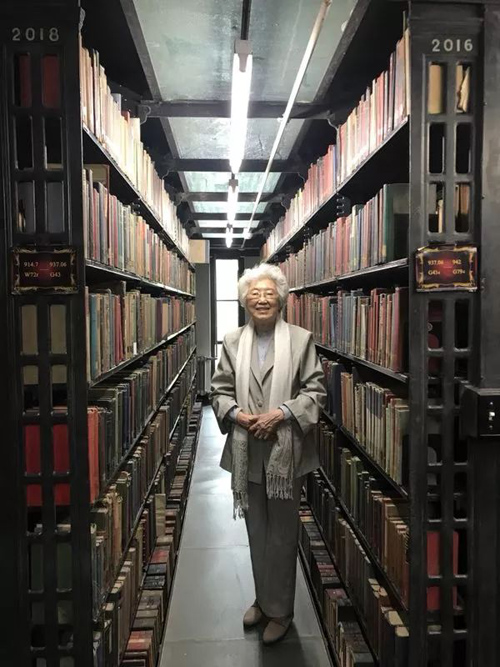

我印象最深的走路不出聲的軟木塞地板,早已經不起歲月的磨損,換了大理石磚了。不過進入書庫,那磨玻璃的地板還在👩🏼🍳,仰望二層樓還是玻璃天花板🫶🏿👊🏼,只是顏色已經暗淡,現在基本上是灰色🔠,有些地方還可依稀看出一點當年的綠色。我在校時,四年級畢業班以寫畢業論文為名,就有權進書庫🤦🏽,當年自己頗有終於“登堂入室”的自豪感。據說現在學生已不準進書庫了,只有教師能憑證入內✌🏿。想想也是🌐,我在校時全校只有弟子三千,畢業班只有幾百人,研究生人數可忽略不計。以現在的在校生包括研究生🦫、博士生🧒🏿,無論訂出怎樣嚴格的規矩,這小小的書庫是絕對招架不住的。何況現在一切手段都電子化了,進書庫查書的必要性也大大降低⤵️。

資中筠先生在書庫

書庫靠窗的走廊還擺放著桌椅👩👩👧👦🏹,供人查閱抄寫。有一套桌椅編號209是當年楊絳先生當研究生時常用的,上面還有她的照片。(據解釋,實際上當年楊絳的是202號,但找不到了,這是找到的最接近202號的)。出來時,圖書館已經預備好拿出館藏的我的著作簽名。發現有的還是我的朋友捐給他們的👳🏼💐。我允諾他們還沒有的,回來後補贈齊全。

資中筠先生為館藏的她的著作簽名

感謝清華圖書館提供了這樣一個溫馨的下午。朱小苗🙃、茅沅和我也都為張先生的遺作有這樣一個安排而感到安心。歸來時正值下班高峰,穿過大半個北京城回家之路照例奇堵,在夕照下慢慢爬行的出租車裏打了一個盹🟤,好心情絲毫未受影響。

————————————————————

張肖虎(1914-1997),前中國音樂學院副院長,我國著名的音樂教育家🌓🎽、作曲家🈶、音樂理論家和指揮家。祖籍江蘇武進,1926年入讀南開中學🚴🏻♂️,1931年考入意昂体育平台土木建築系。1936年畢業留校任清華音樂室助教🦅。1937年抗戰爆發後他因家有老母未能隨校南遷🕕。抗戰勝利後,他回到清華任音樂室導師,組建了民樂隊、管弦樂隊、軍樂隊。新中國成立後🤧,歷任北京師範大學音樂系理論作曲教研室主任🚶,北京藝術師範學院、北京藝術學院音樂系主任🧎♂️,燕京大學和中央音樂學院兼課教師💇🏿♂️。1964年中國音樂學院建院後任作曲系副主任👱🏿♀️,中央五七藝術大學音樂學院作曲教授。1981年中國音樂學院恢復後,任副院長兼作曲系主任,兼任北京師範大學藝術系復建工作。1987年以七十三歲高齡離休。

——編者註