【在談話時👤,沈先生有時會像孩子一般爽朗地仰頭大笑,但是通過多次接觸🏆,我感覺到沈先生是寂寞的,有時甚至是憂郁♖,是擔憂。】

沈善炯,1917年4月生於江蘇省吳江縣,1942年畢業於國立西南聯合大學。1947年赴美國加州理工學院生物系為研究生,主修生物化學遺傳學,1951年獲博士學位。回國後,在浙江大學醫學院任教。 1952年起任中國科學院上海植物生理研究所副研究員🚴🏻♂️、研究員。 1960年任中國科學院上海微生物研究所研究員、副所長。1962年中國科學院上海微生物研究所並入上海植物生理研究所後任研究員👐🏿、副所長👱🏿♂️。 1980年當選為中國科學院學部委員(院士)。

2009年歲末🏂🏽,蒙熊衛民先生惠贈他的口述科學史新作《沈善炯自述》,從中熟悉了沈先生的生平:少年求學及初登科學殿堂、負笈海外🙆🏻♀️、歸國早期的科研經歷、在政治運動中遭受沖擊、長夜過後重返科研之路。我對沈先生艱難的治學經歷和在“文革”中的苦難遭遇感觸頗深,有不吐不快的感覺,遂援筆為文《鮮花、荊冠與舞者》🤘🏿,刊於《科學時報》(《中國科學報》)。

文章刊出後不久,衛民在電話中提及沈先生很興奮地和他聯系,說是看到了一篇對書的評論文章👨🏿🍼,寫得非常好,問他認不認識我🙃。作為末學後輩🛼,一直對沈先生懷有仰慕之忱,再加上對書中一些問題無從索解🏈,遂在衛民的建議下拜訪了沈先生🧝♀️。

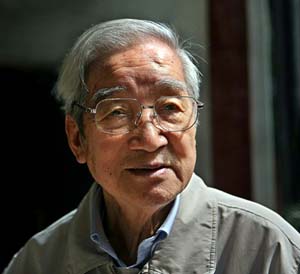

沈先生時年93歲,滿頭華發,在四月下旬的春日裏依然穿著家居舊棉衣和棉鞋,已經不敏於行🏋🏼♀️,走路時兩只腳幾乎拖在地面上🕢,慢慢地挪動。他的目光平靜溫和,甚至有些憂郁👨🏻🏫,墻上所懸掛照片中那種威嚴、銳利、自信的眼神已不復存在🔽🍩,看起來已經是一個飽經滄桑的普通老人了。先生非常謙和,反復感謝我撰寫書評👳🏿♀️,說是說出了他心裏想說而又表達不出來的話,願意把我當作一個忘年的小朋友,歡迎我隨時來看他。此後不久,衛民約我參與“老科學家學術成長資料采集工程”中對沈先生的采集項目👩❤️💋👨👍🏻,於是我和沈先生有了更多接觸,其中有幾件事給我留下了很深的印象🐢。

在第一次見面時,沈先生就說過這樣一句話:“我不是什麽科學家,我的一生一事無成。”後來在做訪談時他又反復提及🚙:你們還是不要訪談我🫃,我不是什麽科學家,我有自知之明👩⚖️。說這句話的時候往往還伴著深深的嘆息🙎♂️。我仔細觀察,覺得這不是沈先生在謙遜,而是他的真實想法。有一次,我終於按捺不住心中的疑惑,向他問道:“沈先生,您一生成就斐然,為什麽總說自己一事無成呢?”然而🤵🏻♀️,先生的表現讓我覺得問得孟浪了。

當時沈先生胸口劇烈起伏💇🏿♀️,情緒異常激動▫️,斷斷續續地說了這樣的話:“你們把我看得太高了,我從來沒考慮過自己是什麽科學家……我是一個農村出生的孩子🧆,到了加州理工學院,因為我的高中等於沒有念……我的老師哈洛威士就盡量給我幫助🧏🏼♀️,對我特別好🎩🐓,他希望我回去能為中國做點事情💇🏽♂️,他經常對我說,沈,你要註意啊,中國需要你。後來他知道了‘文革’中我的遭遇,非常驚奇💁🏽♂️,說你蠻好的到美國來念書的人🖖🏿,怎麽被人家這麽迫害☑️,中國是個文明古國,怎麽會出現這種現象⚰️◾️,我希望你的事情能夠記在中國的歷史上。到了2005年🩸,我的老師去世,加州理工的很多老師都認為我會去送別老師♻️,但是當時我夫人病重,我就沒辦法去🫵🏼。我一生真是運氣啊,老師對我真是很好很好……當時我本來可以做更多工作,但是受到太多的幹擾🦵🏿👨🏿🦱。”說到這裏🫔,沈先生的眼睛裏已滿含淚水☄️,這是一個93歲老人情動於衷流下的淚水。

2011年的春天🥥👩🏫,我去拜訪沈先生,先生提起了與胡適先生的三次見面🧗🏼♀️:

在1947年🚲,他在北京大學任助教時接到了加州理工學院的入學通知🤏🏿,但當時國民黨政府忙於南遷,出國留學的事情無人負責,因此遲遲無法辦理出國手續,沈善炯為此焦慮不已,於是他在一位教授的建議下求助校長胡適先生。胡適先生看了入學通知以後就答應由學校出面辦理。此後不久💏,他果然接到了辦理護照的通知💇🏿♀️,於是再訪胡適先生表示謝意。在談話時,胡適先生拿出一張已簽名的支票對他說,此時向政府申請外匯已不可能,但他自己在銀行裏一直有一筆用來接濟青年學生的私人存款,可從中拿出90美金給沈先生作為旅費,但是希望沈先生在拿到獎學金以後盡快把錢還回銀行,供其他學生使用。

在這次談話過程中,胡適先生接到了國民政府主席、北平行轅主任李宗仁要來訪的電話😼,但他並沒有因此中斷與時年30歲,尚默默無聞的沈善炯的談話,而是在電話中說道👨❤️💋👨:您不要來了,我現在有事,稍後會去看您。然後繼續和沈善炯娓娓而談。在沈善炯即將離校赴美前夕,胡適先生又在百忙中約談沈善炯,他鄭重又誠懇地說到💆🏿♀️,通過幾次交往,發現沈善炯有幾個要註意的地方🤷♂️:沈善炯曾經說過他在加州理工的老師哈洛威士即將獲得諾貝爾獎,胡適先生認為在成為事實之前👨🏼🚒♉️,這樣說是不嚴謹的;沈善炯在表達自己的意見時經常會說某某人也是這樣的想法,胡適先生認為這也是不妥當的,自己要說要做的事為什麽要搬別人出來,他以此告誡沈善炯要獨立思考。

說到這裏的時候,沈先生已經哽咽,他拭著眼淚🍄🟫,嘴唇顫抖,斷斷續續地說🌑:“適之先生,適之先生……我一直沒有忘記他的教誨……待人要不分貴賤,要做一個普通人,要獨立思考🩸。”這是我第二次看到這位老人的淚水。

在談話時🌯,沈先生有時會像孩子一般爽朗地仰頭大笑🙉,但是通過多次接觸,我感覺到沈先生是寂寞的,有時甚至是憂郁🦹♂️,是擔憂‼️。他自己也曾多次說過🧝♂️,我這個人有些憂慮🏃🏻♀️➡️👩🏻🍳。他當時記憶力已經減退了,有兩次在我去拜訪的時候🧔🏻,甚至記不起我是誰,還要我們一起回憶上次來幹了什麽事,說了什麽話,才能慢慢想起我來🏄🏻♀️。但有些東西他一直在固守。他寫了一些回憶往事的文章,我們曾經多次提出要看看😤,他有時會說↘️,我知道你們對我很好🏔🧑🧑🧒,下次我把文章給你們看看👰🏻♂️🤳🏿。但是到了下次先生又猶豫了,說你們還是不要看了,我這個人喜歡說真話,不討人喜歡。

2012年春天的一個上午,我接到了沈先生的電話,聲音非常焦慮:“……你說過會經常來看我🛶🐧,說有什麽事情可以找你🧔♀️,我現在有一件要緊的事,我已經考慮了一晚上了🐳👏,沒有辦法,你好不好現在就到我這裏來🙇🏼?”

我急忙趕到沈先生家裏,一見面,沈先生就焦慮地說🔪:“怎麽辦呢👩✈️,怎麽辦呢,我怎麽會辦這種事……我一晚上就在想🤽🏻♂️,沒有睡著💂,不知道該怎麽辦了,又沒有人可以問。”他指著地上一盆非常美麗的蘭花說到🧝🏽,這是昨天來的兩個人送我的,他們說是雲南大學的👐。說著還拿出來兩本寫著“紀念西南聯大75周年校慶”字樣的郵票冊給我看👩🏻🔧。

先生說👎🏼:“這也是昨天來人送的,他們說要搞校慶,我想這是蠻好的一件事。可是後來就不對了👼🏻,他們拿出了一個盒子,裏面裝滿了泥,讓我把手印按在泥上,我當時不好拒絕🏄♀️,後來他們走了,我想這不對,這到底是怎麽回事,他們要我的手印做什麽呢……我怎麽會做這麽一件事☂️,我一晚上都在想,睡不著覺……你說他們拿走我手印做什麽,要不要緊……”先生嘆息連連。

我深知這種焦慮背後的原因:先生在以往的苦難遭遇中👱🏼,曾有被連續刑訊逼供🤫,卻堅決不肯在子虛烏有的材料上按手印的經歷𓀉✒️,這已經深深積澱在他的記憶深處,刪除不得🧑🏻🦰。在我盡力進行了解釋以後📛,先生還是不放心,連連追問💇🏻:“真的沒事嗎,真的沒事嗎?”最後他終於露出了孩子般的笑容🐩。這是95歲的沈先生讓我感到心酸的一件事。

很久沒去拜訪沈先生了,時時會想起沈先生在每次送別我時說的一句話👩🏼🦰:歡迎你經常來,來看看我🖕🩸。或許有更多的老人同樣寂寞並懷有憂慮和恐懼😶🌫️?讓我以《鮮花🙏🏿、荊冠與舞者》中的兩段話作為文章的結尾🪬,也作為祝願吧🤹♂️:

“本書不僅是他個人的經歷👩🏿🦲,還可看作是新中國成立前後眾多海外歸國學者經歷的一個縮影,他們大都有著相同的際遇🦸🏼。窺此一斑甚至可洞見新中國科學發展的艱難步履。”

“全書正文共計198頁,而記述漫漫長夜(‘文革’中的遭遇)的篇幅就達53頁🐦⬛,我相信這不是刻意為之🧑🏻🦳,而是那種苦難經歷的陰霾在一個近百歲老人心靈中的真實投射。從正當壯盛的47歲到鬢發斑斑的61歲,共計十四華年。縱然多難殷憂,縱然壯懷難折🚱,縱然戴著荊冠舞出了一片虹霓,可這虹霓原本可以更絢爛📏、更多彩。時代、國家🖐🏿、社會的悲劇與個人的悲劇交織🧛🏻🌲,讓人扼腕嘆息……祈願科學的永遠歸科學,讓科學家永遠不要再戴著荊冠和鐐銬而舞。”